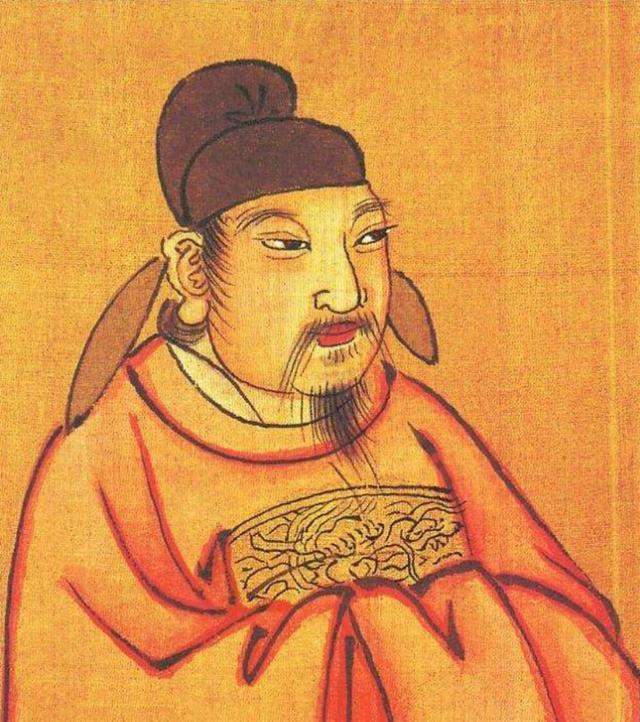

明朝1亿人口就是耗也能把几百万人口的清朝耗死!为什么就失败了呢?因为出了一个只会催命的皇帝! 崇祯皇帝朱由检在位时间不长,但他在历史上的存在感却强得惊人。不是因为他干了多少大事,而是因为他在关键时刻做出的每一个决定,几乎都像在给国家“补刀”。 明朝末年确实积弊已久,但如果换一个性格更稳、眼光更远的皇帝,未必不能勉强维持住局势。崇祯最大的特点就是急躁且多疑,这种性格在王朝危机时刻简直是灾难。 他上台后第一件大事就是清算魏忠贤,这当然是正义之举,可他并没有建立起新的稳定权力结构,反而一杆子打翻一船人,把东林党、阉党搞得你死我活,结果是朝廷内耗严重,政令不出中南海,一纸公文到了地方,已经变了味。 更要命的是,他对将领的不信任到了病态的程度。袁崇焕死得冤已经是常识,问题在于崇祯之后不仅没有吸取教训,反而更加疑神疑鬼。 李自成在陕西崛起时,朝廷派了多路兵马围剿,结果不是被打败,而是被崇祯自己搞得军心不稳、将领被斩,最后连洪承畴这样的干才也被逼得投降清朝。 崇祯不是没有选对人,而是他从不给人时间和信任。在他眼里,所有人都有可能是背叛者,结果就是他成了孤家寡人,连最后守北京的吴三桂都被逼得另投他主。 说到底,明朝并不是败给了清朝,而是败给了自己内部的混乱和上层的决策失误。清军入关前,明朝的农民起义已经遍地开花,李自成、张献忠这些人几乎把整个北方搅成一锅粥。 清军打过山海关时,明朝几乎已经灭亡,只是形式上还挂着个牌子。李自成进北京,也不过是顺水推舟。 崇祯在煤山自缢那一刻,不是被清军逼死的,而是被自己逼死的。他整整十七年,几乎天天在处理政务,可他处理的方式不是化解矛盾,而是制造矛盾,不是协调资源,而是削弱力量。 从理论上讲,如果真的是全民抗清,不说能不能反败为胜,至少能把清军消耗得焦头烂额。但现实是,明朝后期的农民起义军、地方势力、藩王、边将,几乎都在各自为政,根本没有形成合力。 清军反而凭借对局势的精准判断和出色的政治手腕,逐步赢得了降将归附。一边是内斗不休,一边是步步为营,胜负早已写在剧本里。 所以,说崇祯是“只会催命”的皇帝,并非骂他无能,而是说他在那个需要战略眼光和凝聚力的时代,展现出的恰恰是最糟糕的统治风格。 他勤政但不明政,果断但不通权,刚愎自用却又缺乏逻辑。他不是不爱国,而是爱得方式太错误,错到最后连自己都走投无路。 历史没有如果,但回头看明末那些关键节点,我们总能看到一些“本可以不这样”的可能。明朝不是没有机会,而是机会一次次被浪费。 清朝赢得也不算轻松,但他们至少在战略上更有章法,在对待人才上更有包容,在统一大业上更有耐心。 而明朝,尤其是在崇祯手里,像是一个本来就病入膏肓的病人,偏偏又遇上了一个不懂医术但天天给自己开猛药的庸医。最后的结果,不是被敌人打死的,而是被治疗方式“催命”了。 所以,别再用人口多就该赢这种逻辑看待历史,真正决定一场王朝胜负的,是制度、是战略、是用人之道,更是关键时刻的掌舵人。 素材来源:崇祯在最后的日子,为何盼不来勤王的救兵? 2025-08-26 17:21·国家人文历史