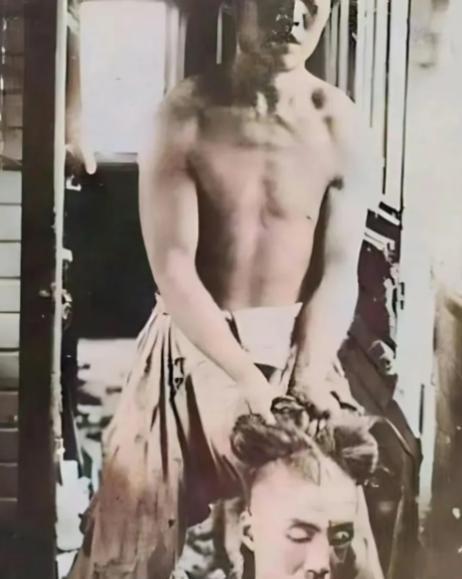

1905年,北京火车站,吴樾行刺失败,一名清军抓着他的辫子,正被清理出车厢,镜头中的他非常惨烈,不仅身体已经被炸得支离破碎,血肉模糊,而且手足齐断。 上午的阳光还没爬上站台顶,空气里全是煤烟味。穿着马褂的官员和随从挤在车厢边,列车汽笛长鸣。清政府派出的“五大臣”准备出发——他们要远赴欧洲考察宪政,寻找一种能让大清帝国苟延残喘的新制度。 就在这时,一个瘦高的年轻人,拎着包,穿着长衫,混进人群。没人注意他。 几分钟后,车厢里传来一声巨响。 火光冲天,烟尘翻卷。铁轨震动,窗玻璃碎成满天的白片。人群尖叫着四散逃开。 当硝烟散去,站台上只剩下一堆焦土与撕裂的残骸。 那人,就是吴樾。 他没能炸死五大臣,却用自己的生命,把这个时代的绝望炸开了一道口子。 吴樾,浙江绍兴人,生于1878年。那个地方,向来出烈士,也出读书人。鲁迅的家乡、秋瑾的家乡——江南的水气养不出顺民。 他年轻时念的是新学,懂外文,热衷民主。早年在日本留学,加入同盟会,信奉孙中山提出的“驱除鞑虏、恢复中华”。他心里有火,却看着朝廷仍在自欺。 1905年,朝廷下令:派出载泽、戴鸿慈、端方、绍英、徐世昌五位大臣出国考察宪政。报纸登出名单的那天,全国舆论炸了。革命党人愤怒地说——这不是改革,这是拖延,是假动作。 吴樾在日记里写了一句: “此行五臣,不过卖国之始。” 计划很仓促,也几乎没有退路。 吴樾先从杨笃生那里打听到五大臣的行程——他们将在9月24日早上,从北京正阳门车站登车,经天津前往上海,再启程出洋。 他用几天时间制作炸弹,带着藏于皮包里的炸药混入送行的人群。 清晨,五位大臣的随从、兵丁、车夫全都聚在站台上。列车停在二号车厢,蒸汽喷出,白雾笼罩整个车头。 吴樾穿着普通长衫,神情平静,随人流登上车厢。他知道自己不可能再出来了。 就在他拉开包扣的瞬间,车体震了一下——有人搬运行李,车厢微微晃动。炸药因震动提前引爆。 爆炸的威力远超预期。车厢被掀开,金属片横飞。 吴樾当场殉身,身体被撕裂。载泽、戴鸿慈受伤,端方幸免,五大臣中无人当场身亡。 汽笛停了。车站陷入死寂。 清军涌入现场,惊慌失措地搜捕“同党”。一个士兵从残骸堆中拖出吴樾的遗体,头发被扯起,身体几乎辨不出人形。 那一幕,成了近代中国革命史上最惨烈的开端。 吴樾死后,张榕——同谋者之一——被捕。他供述一切,革命党人再度被通缉。清廷对外宣称“逆贼行刺未遂”,加紧警戒各地新党。 但火焰已经烧到地底。 全国报馆秘密转载消息,称有“烈士殉国于正阳门”,民间传诵他“为天下先”的壮举。绍兴学子自发祭奠,江南舆论第一次公开称呼他为“烈士”,而不是“贼”。 而在朝廷内部,这场刺杀也震动了最高层。 五大臣考察宪政的计划一度推迟。慈禧深感朝局不稳,次年决定加快改革进程——废除科举、筹建咨议局、准备立宪。某种意义上,吴樾没有白死。 但这场爆炸也暴露了革命者的孤勇。一个人点燃炸弹,却无法点燃整个民族的觉醒。 吴樾死后,孙中山在日本得知消息,痛惜地说:“非其成败,贵在有志。”他派人秘密刊印《吴樾传》,用以鼓动士气。 从那以后,“炸弹”成了清末革命的象征——徐锡麟、秋瑾、陶成章,一个接一个。吴樾是最早的,也是最决绝的。