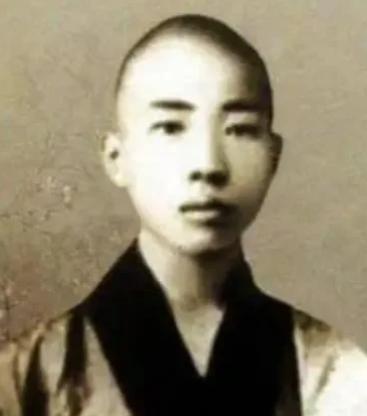

1918年5月2日,苏曼殊因暴饮暴食逝世,年仅35岁,死后在他枕头和床铺下发现很多糖纸。在日本留学期间,他曾“一日饮冰五六斤”,自己还记载过:“食生姜炒鸡三大碟,虾仁面一小碗,苹果五个。明日肚子洞泄否,一任天命耳”。 苏曼殊,原名子谷,字曼殊,号曼殊道人,生于1883年,是近代中国文坛上一位极具传奇色彩的人物。他的出身就注定了这一生的漂泊与不凡。 父亲是广东香山(今中山)人,出身于一个书香门第,精通诗文,性格刚烈;而母亲却是日本女子,温婉含蓄,出身平民。 这段异国之恋在那个讲究家族门第与血统纯正的清末社会,注定难以被接受。 婚后不久,父亲携妻返国,却遭到家族的强烈反对。族人指责他“辱门风”,逼迫他与这位“外邦女子”断绝关系。母亲阿雪在异乡受尽冷眼,不会中文,举目无亲。 苏曼殊尚在襁褓之中,父亲为了家族声誉被迫将母子分离。那一别,便是永诀。阿雪被送回日本,而年幼的曼殊留在香山,由伯父家收养。 寄人篱下的日子并不好过。伯父家虽然供他读书,却从不将他当作亲骨肉。族中孩子常讥笑他“混血”、“野种”,说他不是纯粹的中国人。小小年纪的曼殊早早学会了隐忍与自尊。 少年时的苏曼殊随父亲赴日本留学,接触到了明治时期的新思想,也在那时结识了不少志同道合的朋友。 他热爱诗文,却不拘于章法;他倾慕自由,却又沉溺于悲凉。他曾在东京法政大学求学,期间与日本女子相恋,但这段情因国籍与家庭反对而无疾而终。 苏曼殊归国后出家为僧,却并非真正皈依佛门。他披着袈裟,却手不释卷,心系人间疾苦。他一方面吟诗作画,一方面投身革命。 辛亥革命前后,他与章太炎、秋瑾、刘师培等人往来密切,为《民报》《天义报》等撰稿,宣扬革命思想。他反清、反封建,主张民族觉醒与思想解放。 人们称他“诗僧”,不仅因他是僧侣身份,更因他那种兼具文人情怀与烈士气节的独特气质。 他的生活始终放荡不羁。苏曼殊嗜糖、嗜酒、嗜辣,饮食极不节制。曾有友人回忆,在日本时,他“一日饮冰五六斤”,盛夏酷暑,他常抱着一桶冰块一口接一口吞下。 又有一次,他在日记中自述:“食生姜炒鸡三大碟,虾仁面一小碗,苹果五个。明日肚子洞泄否,一任天命耳。” 这既是他对生活的放任,也是他那种“与命相搏”的狂人心态的写照。他似乎对生命本身并不执着,对肉体的消耗与摧残反而带着一种玩世不恭的快意。 除了饮食无度,苏曼殊的生活极其潦倒。他常年穷困,衣衫褴褛,却依然慷慨好施。 朋友送他钱,他往往立刻捐给比他更穷的人;若有人请客,他必竭力为众人买单,仿佛要用一顿饭的豪气去对抗命运的冷漠。 他常说:“我生而不为己,惟愿天下皆安。”但命运却并未给他留太多温柔。他的身体因长期饮食失调与劳累而早已损坏,加之精神抑郁,终于在1918年春天一病不起。 据传,他病重之际,仍不忘吟诗作画。医生再三叮嘱他忌食甜物,他却偏要含糖于口,笑言:“人将死,甜亦可慰。” 他喜欢那种入口即化的甜味,仿佛那是尘世间仅存的一丝温柔。待人们发现他时,他已静静地躺在病床上,嘴角带笑,身旁散落着糖纸数十枚。 那一幕既令人唏嘘,又恰似命定——他的一生,正如那糖一般,短暂、绚烂、带着苦中的甜。 苏曼殊去世后,人们才真正意识到他那复杂的一生。他是僧,却不守清规;是诗人,却兼有侠骨;是革命者,却又常陷于儿女情长的悲怆。 他的诗多以哀婉为基调,语言柔丽而意境深远。他最著名的诗句——“天涯流落思无穷,梦断鸳盟两地空”——成了后人缅怀他的一种象征。 他翻译的《断鸿零雁记》等作品,也被誉为近代文学的浪漫主义典范。 1918年春天,他的灵柩由友人护送葬于上海吴淞。墓碑上刻着他的诗句:“一枕清风梦不回,流年如水叹浮生。” 这句诗,既是他对生命的感叹,也仿佛是对后世的告白。苏曼殊这一生,爱过、疯过、痛过、哭过,终究以一颗不肯妥协的心,写尽人间的悲欢离合。