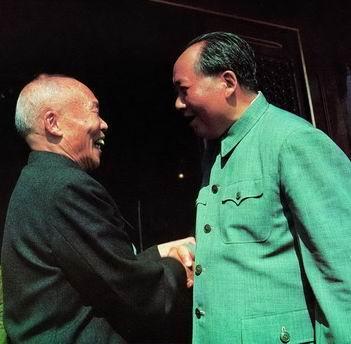

1959年,李宗仁在美国寄来价值11万美元的文物,周总理找人鉴定后发现大多是赝品,最多价值3000美元,毛主席一听:“我们给他12万嘛。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1959年的春天,北京的风还带着寒意,一批从美国寄来的木箱在首都机场悄然落地,那是李宗仁托人从纽约寄来的文物,据称价值十一万美元。 那时的李宗仁,已经在美国漂泊近十年,白天开车去朋友家小聚,晚上独坐窗前,灯下的影子孤单又沉默,对于这位曾经的国民党代总统来说,异乡的自由并不等于归属,他的思念是被时间磨得锋利的刀,越久越疼。 他想回家却又不敢贸然行动,旧部多在台湾,对他防备;美国人看他是“失势的中国人”,虚情假意的客气背后,满是隔阂。 他唯一能做的,是用自己认为“最诚恳”的方式,向新中国递出一个信号——那批文物,就是他递出去的试探之手。 李宗仁花了十一万美元买来的“宝贝”,有从纽约古董店拍来的字画,也有他在战前上海任职时留下的旧藏。 他把这些东西视作心血,仔细打包寄往香港,再由人转交北京,那些箱子上写着“日用品”,实际上装的,是一个老人想家到骨子里的念头。 周总理收到消息后高度重视,立刻安排故宫的专家鉴定,那是一次极其认真的检查,三天时间,专家们翻看每一张画卷、每一只瓷器。 结果让人心里发凉——字画十六件,有十四件是民国时期的仿作;瓷器八件,只有两件能勉强算旧物,所有藏品加起来,顶多三千美元。 消息送到中南海,周总理看完鉴定报告,久久未语,他明白这件事已经超出文物本身的意义,报告递给毛主席后,主席听完只是微微一笑,说:“给他十二万。”那是比李宗仁报的价还多出一万。 财政部长李先念当时一愣,那时候国家外汇储备不过一亿多美元,十二万可不是小数目,但毛主席的意思很清楚——钱不是给文物的,是给人心的。 这件事外人不知,钱由刘仲容亲自带去美国,全程没有走银行,怕被特务盯上,李宗仁接过那只旧皮箱时,眼圈红了。 他不是不懂文物的真假,只是没想到新中国会以这样的方式回应他,那一刻他心里那扇尘封已久的门,悄悄打开了。 在美国的那些年,李宗仁过得并不如表面那般风光,纽约的冬天冷得刺骨,他住在带花园的小屋里,却常在夜里失眠,曾经指挥台儿庄大捷的将领,如今成了无处安放的漂泊者。 台湾那边对他避而不谈,美国当局暗中监视,他的政治价值早已被耗尽,对一个一生都以国家为念的人来说,那种被时代遗忘的孤寂,比贫穷更难熬。 所以当那笔十二万美元的款项送到他手上时,他看到的不是钱,而是信任,是尊重,是祖国在对他说:“无论你身在何处,我们都认得你。”那种情感像是春天的第一阵风,轻轻吹散了多年的疑虑。 六年后,他带着夫人郭德洁踏上归途,那趟旅程走得极为曲折,从纽约到苏黎世,再到卡拉奇,一路小心翼翼,直到飞机降落北京,他才敢摘下墨镜。 那天机场的风很大,他下机时微微颤抖,周总理亲自迎接,毛主席在中南海宴请他吃南方菜,那一桌菜摆得不奢华,却盛着情义。 他后来在回忆录里写道:“我回到了祖国。”这句话短,却重得像一块石头。 从历史的角度看,这十二万美元花得“并不合算”,一批赝品,却花掉了当时全国数十万吨粮食出口的外汇额度,但这不是一笔经济账,而是一笔政治账。 毛主席和周总理看的,是“归心”的价值,那时的新中国还年轻,需要赢得世界华人的信任,李宗仁的归来,就像一盏灯,照亮了许多在海外犹豫徘徊的人。 事实也证明,这笔“投资”带来的回报远超想象,李宗仁的归国,让海外旧部看到了希望,台湾内部也开始出现松动的声音,更多海外华人开始相信,祖国不是“胜者的天下”,而是所有中国人的家。 很多年后,故宫展出那批文物,游客问讲解员:“这些东西值吗?”讲解员笑了,说:“它们代表的故事,值。” 的确,那十二万美元,买的不只是几件古董,而是一个民族的和解,一段历史的体面,一种家国的温度。 李宗仁的墓在八宝山,碑上没有花哨的铭文,有人说他的一生跌宕起伏,从将军到总统,从流亡到归国。 但如果要为他选一个最光亮的时刻,恐怕不是台儿庄的炮火,而是那天他在北京机场,抬头望见国旗的一刻,那一刻他不是前总统,不是旧政客,只是一个终于回家的人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:李宗仁所捐文物多为赝品 毛泽东:他投石问路——光华时报