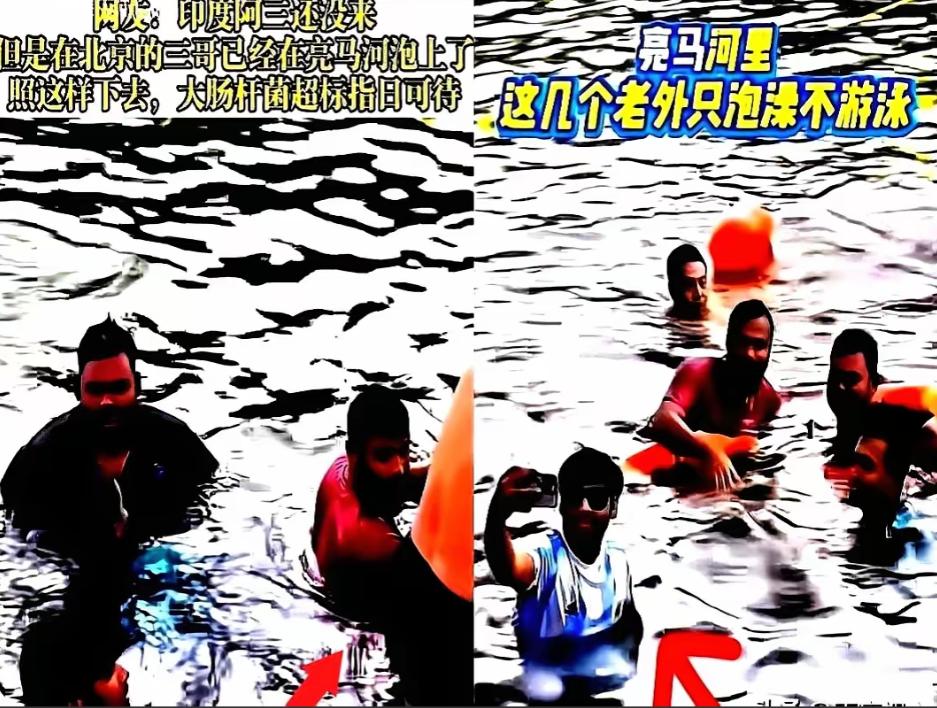

泡澡被罚款,谁的脸最疼? 我国广西、黑龙江等清澈见底的河水被印度人盯上了。还有把北京的亮马河当成了自家的恒河,无视河边立着的提醒牌,直接脱了衣服就下水。 最近,社交媒体上不少中国网友都发现了一个扎眼的现象:一些印度游客在中国的河里泡澡,地点还不局限,亮马河、松花江、广西的清水河都没能"幸免"。视频一传开,立刻引起热议。有人说是文化差异,也有人觉得是明知故犯。 当印度游客在亮马河畔解开缠腰布时,他们带入中国水域的不只是恒河习俗,更是一场关于文明边界的外交暗战。这条流经使馆区的景观河,突然成了中印文化碰撞的前沿阵地。 印度教经典规定,教徒需在流动水域进行"圣浴"。但中国《河道管理条例》明确禁止在饮用水源和城市景观河道游泳。这种法律冲突,在桂林漓江上演得尤为激烈。2024年1月至8月,阳朔县执法记录显示,共有37起印度游客违规下水事件。 更复杂的是外交身份。部分下水者持有外交护照,使执法陷入两难。北京朝阳区水务局工作人员透露,他们曾对一名印度驻华使馆三等秘书进行劝阻,对方以"宗教自由"为由拒绝配合。 印度游客带来的不仅是文化冲突,还有实实在在的疾病风险。恒河流域常见的霍乱弧菌、甲型肝炎病毒等病原体,可能通过沐浴者带入中国水域。北京市疾控中心2024年的监测数据显示,亮马河大肠杆菌指标在印度游客聚集期间上升3倍。 更令人担忧的是耐药菌传播,印度是全球抗生素滥用最严重国家之一,其超级细菌可能通过水体传播。中国疾控中心传染病所已对相关河段进行耐药基因检测,结果尚未公开。 2024年上半年,印度来华游客达87万人次,同比增长230%。这些游客人均消费达2800美元,是欧美游客的1.5倍。广西桂林专门推出"瑜伽静修之旅",每年吸引5万印度游客。这种经济诱惑,使地方政府对违规行为处罚力度较弱。 但负面效应正在显现。丽江古城民宿业主表示,部分中国游客因担心卫生问题,拒绝入住印度游客曾下水的河段附近酒店。这种排斥反应,可能影响旅游业可持续发展。 更严重的是虚假信息传播,有印度自媒体声称"中国河流污染严重,需要恒河圣水净化",这种言论加剧了误解。中国驻印使馆不得不发布中国水质监测报告进行澄清。 印度外交部领事司司长苏丹什·库马尔曾非正式提出"设立特定沐浴区"的建议,被中方婉拒。中国文旅部则推出多语种《文明旅游指南》,但收效甚微。这种软性对抗,体现了两国关系中的文化张力。 更深远的是国际形象考量。中国既不想被贴上"文化不包容"标签,又必须维护法律尊严。这种平衡术,考验着外交智慧。 中印水资源争端可追溯至1962年边境冲突。近年来雅鲁藏布江水资源分配问题,使两国在水资源敏感度上升。印度游客的沐浴行为,潜意识中可能带有"水资源宣誓"的象征意义。 更隐蔽的是宗教扩张,印度教组织"世界印度教徒理事会"正在推动恒河文化海外传播,中国河流成为其新目标。这种文化输出,与"一带一路"的人文交流形成微妙对比。 中国城管执法队员面对沐浴者常陷入尴尬:强行制止可能引发外交事件,放任不管又失职。哈尔滨松花江畔发生过执法人员用中文劝阻无效后,找来印度留学生志愿者协助沟通的案例。 更棘手的是取证难度,游客往往快速完成沐浴仪式,等执法人员赶到已着装完毕。北京水务综合执法队今年仅成功取证处罚3起,而实际发生数超过300起。 中国在西安为穆斯林游客设立祈祷室,在拉萨为印度香客开放乃堆拉山口,体现对宗教习惯的尊重。但印度游客也应遵守"入乡随俗"原则。这种双向尊重,是国际交往的基本准则。 更关键的是相互理解。多数印度游客不知道,亮马河是北京重要的城市生态廊道,河中的锦鲤和野鸭对水质极其敏感。这种生态意识的差异,需要更多沟通来弥合。 上海采取"疏堵结合"策略:在浦东设立符合卫生标准的室内恒温泳池,供印度游客进行宗教沐浴。这种创新尝试,既尊重习俗又保障卫生。 云南西双版纳则推出"南传佛教文化交流项目",将沐浴活动纳入正规宗教场所管理。这些探索,为化解文化冲突提供了新思路。 随着印度中产阶级扩大,来华游客2026年可能突破200万人次。若不能妥善解决沐浴问题,可能引发更大规模文化冲突。中印需建立旅游行为联合工作机制,从源头上规范行为。 更长远的是文化教育。印度旅行社应在出行前培训游客中国法律法规,而中国地接社可介绍水资源保护重要性。这种预防性措施,比事后执法更有效。 河流是文明的摇篮,但文明之间需要保持适当距离。当恒河水与长江水在文化层面相遇时,需要的不是对抗,而是智慧的分寸感。中国在维护自身文化主权的同时,也正学习如何当好东道主。 真正的文明互鉴,不是一味迁就,也不是简单排斥,而是在相互尊重中找到平衡点。这条探索之路,正如河流般漫 长而曲折。