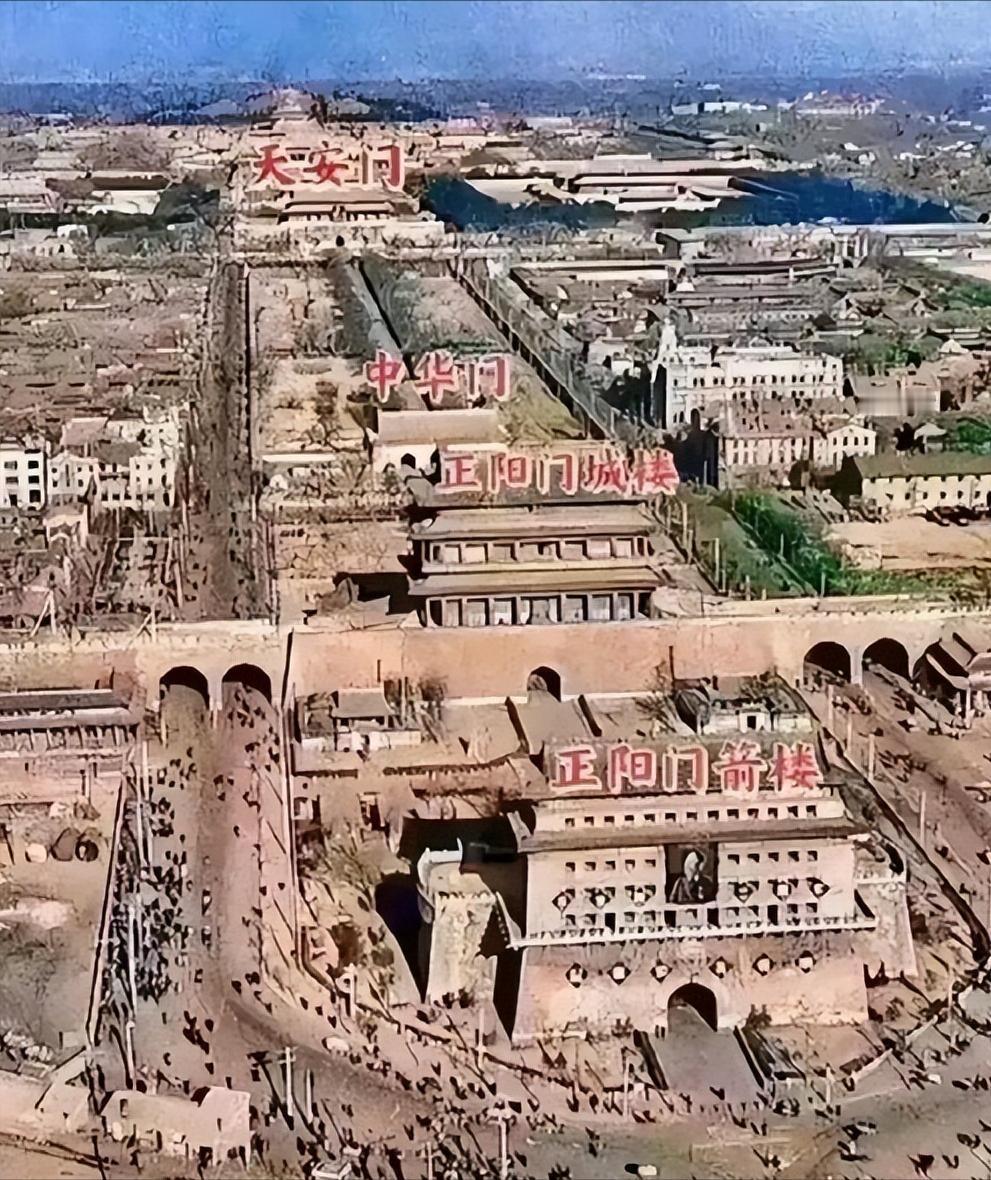

胡适自成年之后,就一直都是高收入,但死后遗产仅153美元,也没留下任何田产,巨额资金都到哪里去了?说来奇怪,基本都送人了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 胡适最早的高收入,来自回国后在北大的教职,那个年代的教授可不是随便谁都能当的,待遇也远高于普通人,他的工资如果按当时物价算,可以让一个家庭无忧好几年,随后二十多年间,无论是在国内大学教书,还是在国外学术机构任职,胡适的年收入一直处于社会顶尖水平,稿费、版税、讲座、各类顾问费,样样不少,他的“收入表”上数字漂亮得让人羡慕。 有人会问,这样的条件下,为何一分钱都没攒下?其实,账面上的数字是一回事,真正用钱的方式又是另一回事,胡适花钱,不在于追求享受,也没什么奢侈生活,他的日常算不上清贫,也绝没有铺张,家中雇有帮手,来往客人不少,饭桌上偶尔也阔绰请客,但真正让他的积蓄迅速减少的,不是生活,而是他自己的决定。 胡适有个习惯——谁遇到难处,只要他知道,总愿意伸把手,名气大的作家,初出茅庐的学生,甚至普通街头小贩,都曾得到过他的资助,有朋友经济拮据,他悄悄寄钱过去,从不催着还,有人想出国念书,学费没着落,他找关系到处托人帮忙,有时干脆自掏腰包解决,印象深的人不少,有的后来成了知名作家,有的变成了大教授,但当年遇到难处时,胡适都是不动声色地“拉一把”。 他从没把这些援助当作什么伟大的事情,也没想着通过帮忙换回什么回报,有学生感激地提起当年受助,他总说那是应该做的,即便后来那人再没联系过,胡适也从不在意,有意思的是,这些钱有时还不是一笔两笔,而是持续不断地给出去,即便到了自己手头也紧的时候,他仍然坚持着,很多被他帮助过的人,哪怕后来名气更大了,也始终记得胡适当年不留名的援手。 除了直接资助个人,胡适在推动文化和学术事业上也毫不吝啬,有人找他帮忙出版作品,不管有没有风险,他总会出面联系编辑、协调资源,有时候还要自掏腰包填补经费,像有些“麻烦事”别人避之不及,胡适反倒愿意扛起来,有时外界有人质疑他“作秀”或说他“好名”,但他始终不为所动,哪怕被误解,依然默默做事,时间久了,这样的事情成了圈内人的共识:遇上胡适,有困难可以求他,但从不必担心被他催债。 胡适对于钱,有自己的一套看法,他并不缺算账的能力,也很明白钱的重要性,但在他眼里,钱最大的价值在于用来帮人,而不是囤在自己手里,有些人觉得他傻,认为人情冷暖,花了钱也未必有人记得,可胡适似乎不在乎,他说过,真正的“投资”是对人的投资,那些被扶持过的人,走出困境以后,会把这种善意再传递出去,这种“利息”不是金钱能衡量的,而是在人和人之间流转。 有的人也许以为,胡适这一生缺少安全感,可实际上,他对待生活的态度一直很豁达,他不是那种用钱来彰显身份的人,更不靠钱来攀比,他自己生活简朴,但并不自苦,遇到朋友需要,出钱从不手软;看到有人困难,也绝不袖手旁观,他更在意的是,自己能否真正为这个社会留下一点什么,而不是身后能留下多少资产。 有人拿胡适和别的文化名人比较,比如鲁迅,鲁迅为人节俭,对朋友也愿意伸手帮忙,但鲁迅最后至少还能保障家人生活,胡适则几乎没有留下什么物质财产,甚至连家属的日常开支,有时都得靠别人帮忙垫付,可胡适对此却很淡然,他不觉得亏欠什么,只认为人生一世,重要的是留下值得回忆的痕迹,手头的钱,能用就用,花在刀刃上,帮人一把才算有意义。 临终之前,胡适还特地安排,把自己珍藏多年的书和资料,捐赠给学校,他希望这些藏书可以被更多的人看到,也许其中有人能因此受益,至于房产、田地,他连想都没想过要留给子孙,他始终相信,读书和帮助别人,比拥有几间房子更有价值。 有人说,胡适的钱都花“没影了”,其实也不全对,他的钱变成了别人的未来,散落在人生的各个路口,有人成了教授,有人成了作家,有人成了影响后辈的学者,每个人都在各自的生活里,把当年受过的善意传递下去,这比单纯地留一座大房子、一堆存折,更有分量。