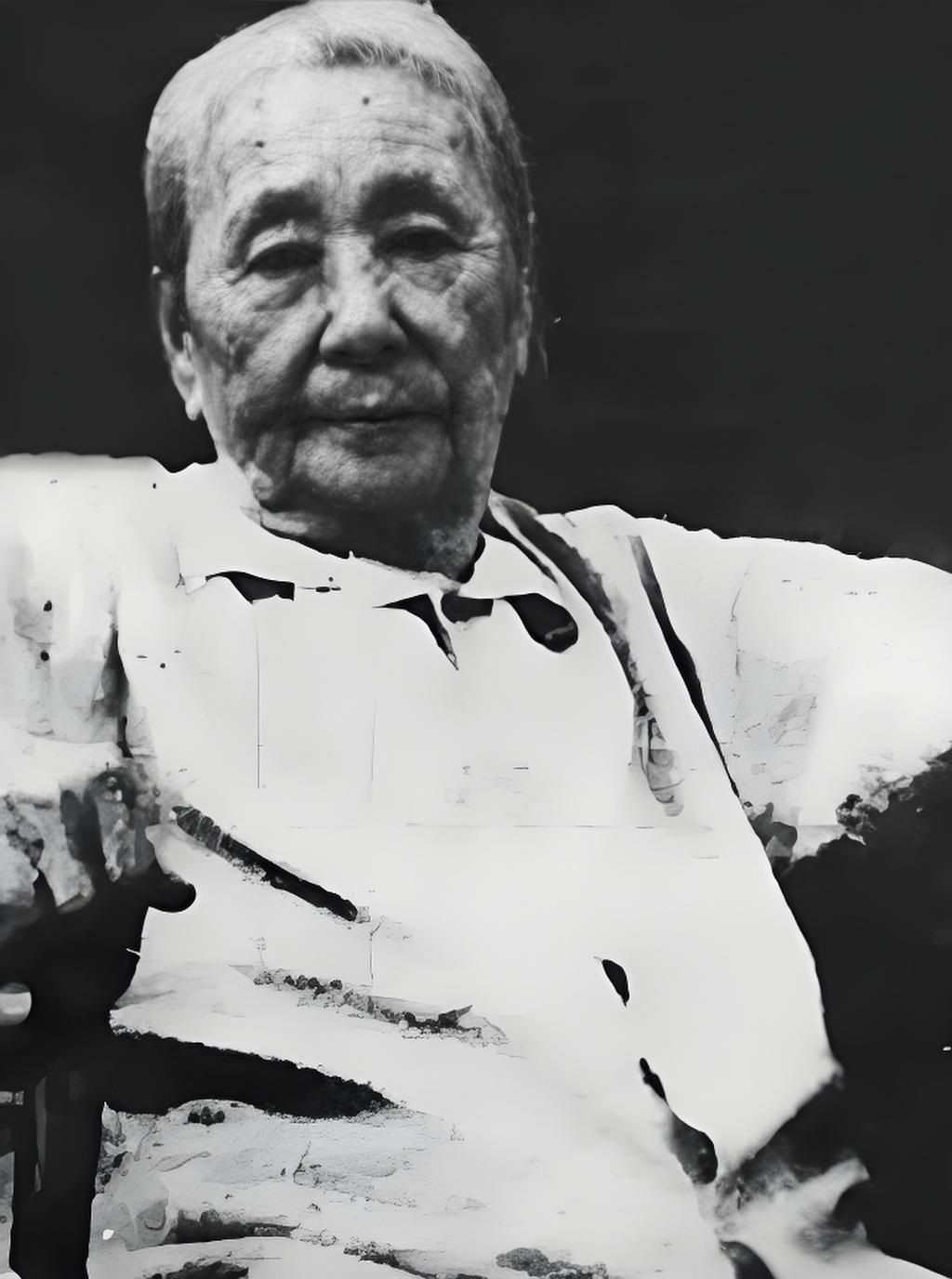

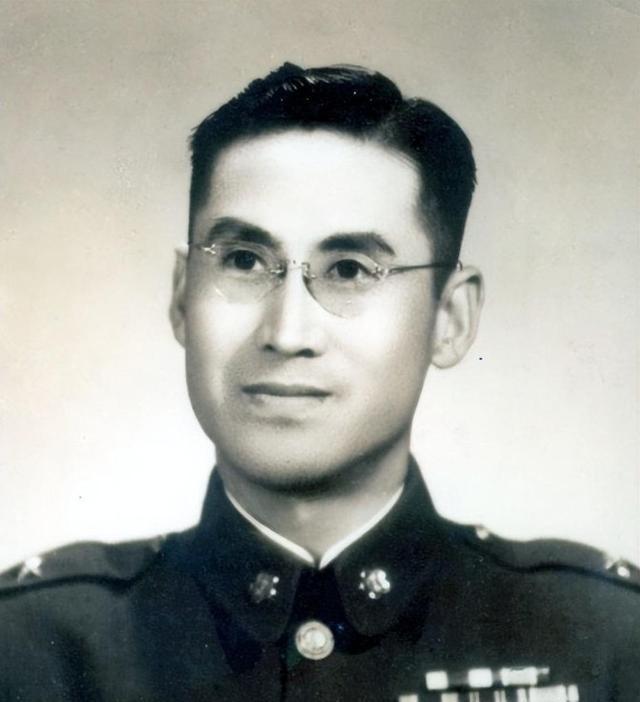

1970年,北京通县卫戍区警卫三师的一个看守所里,张学思没撑过去,死了,他54岁,是张作霖的儿子、张学良的亲弟弟。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 童年时的张学思,算不上叛逆,但也绝不循规蹈矩,虽说家境优渥,他倒没染上太多少爷习气,反而爱钻研枪械和军事,喜欢看士兵操练,他和哥哥张学良的路其实差别很大,张学良被家族指定为接班人,从小被管教得很严,而张学思反倒自由些,他那会儿更多是在边上看着哥哥怎么应付家族压力,心里却有着自己的盘算。 东北事变彻底改变了张学思的人生,1931年,日本侵略东北,家乡被占,张学思非常愤怒,曾经多次劝哥哥带兵反抗,但张学良最后选择了妥协,亲眼看着自己的家和土地沦陷,他彻底对当时的政权失望,开始琢磨新的道路,他逐渐接触到了共产党的思想,觉得国家要有出路,就不能靠旧的那一套,1933年,年仅十七岁的他,瞒着家里加入了共产党,从此与家族渐行渐远。 那段时间,张学思在东北军内部做地下工作,白天是军官,晚上暗地联络同志,传递情报,日子过得极为小心,西安事变以后,他干脆和家里断了联系,1938年,他到了延安,改了名字,开始真正投身革命,延安是个大熔炉,不论出身怎样,大家都是为了同一个理想而奋斗,张学思在那里学习军事理论,也遇见了后来陪他一生的谢雪萍,在那种环境下,夫妻二人同甘共苦,把精力都用在了抗战和革命事业上。 解放战争期间,张学思在晋察冀、东北多地转战,他性格直爽,处理事情总是直来直去,不喜欢藏着掖着,这种性格让他在部队里有口皆碑,但也不免得罪一些人,抗战结束后,他在东北行政和军区系统都有重要职务,管理地方事务,也经常要和各种复杂势力打交道,老百姓对他印象不错,觉得这个张家公子是真心实意做事,不摆谱,也不讲排场。 新中国成立以后,张学思被调到海军系统工作,那时候中国海军刚刚起步,百废待兴,他被任命负责筹建海军学校,从教学到管理,都要亲自过问,他不在乎待遇,住的地方很普通,生活十分简朴,把全部心思都用在工作上,1953年,他被提拔为海军副参谋长,1955年授予少将军衔,算是年纪轻轻有了很高的成就,后来他还被送到苏联深造,把国外学到的新知识带回来,改进中国海军的训练和制度,海军内部很多规章,都是他亲自参与制定的,对后来几十年的发展都有影响。 不过,张学思的性格一直很刚硬,他在会议上经常直接点名批评上级指挥不当,也敢对当权人物讲真话,这种人,优点是做事有原则,缺点是不会变通,尤其到了政治运动风起云涌的年代,这种性格成了麻烦的根源,1960年代中期,风向变了,部队里搞运动,张学思看不惯一些人“外行领导内行”,经常顶撞那些临时上来的干部,有人说他“不会见风使舵”,也有人觉得他“太犟”。 1967年,他被突然叫去开会,结果一去就没有再回来,被秘密关押在北京郊区的一个看守所里,环境十分恶劣,冬天没暖气,夏天闷得透不过气,他的烟瘾很大,长期身体不好,加上饮食不佳,身体一天天垮下来,狱中,他脾气依然不小,有一次士兵送错饭,他直接发火砸了碗,气得看守都不敢多说话,生病的时候,他向组织申诉,希望有人能替他说句公道话,但信件一直送不到周恩来手中,到了1970年,他的病情急转直下,肺部严重感染,最终医治无效去世,年仅五十四岁。 张学思的去世,在当时并没有太多波澜,官方通报只是“病故”,没多少人能弄清楚内情,家里人四处奔走,尤其是妻子谢雪萍,坚持要求为他平反,直到1975年,事情才有了转机,海军党委开会恢复了张学思的名誉,骨灰安放到革命公墓,三年后,中央军委进一步为他做了彻底平反,追认其为革命烈士,他在海军建设上的贡献,也终于得到了肯定。 张学思去世后,家里的兄弟姐妹都很难过,张学良尤其沉默,那时的张学良还在台湾,被长期软禁,直到1980年代才得知弟弟的真正结局,老人在晚年回忆起弟弟,常常只说“他不会忍”,一语带过,他这一生靠的就是忍耐,半个世纪不谈政治,安静度日,而张学思恰恰相反,他宁愿直着腰板过,也不愿弯着脊梁做人,一个坚持到底,最终只落得早逝的下场;一个忍到老,虽保全性命,却始终压抑自我。 家族命运在时代洪流下分成两条路,谁对谁错,其实很难用对错去评价,有人说张学思是“犟人”,不会变通,也有人觉得他有骨气,敢于坚持自己信仰,不管如何,他那种宁可吃亏也不改初心的态度,确实在当时那个动荡的年代显得弥足珍贵。 信息来源:《张学思:从大帅府走出来的共和国将军》