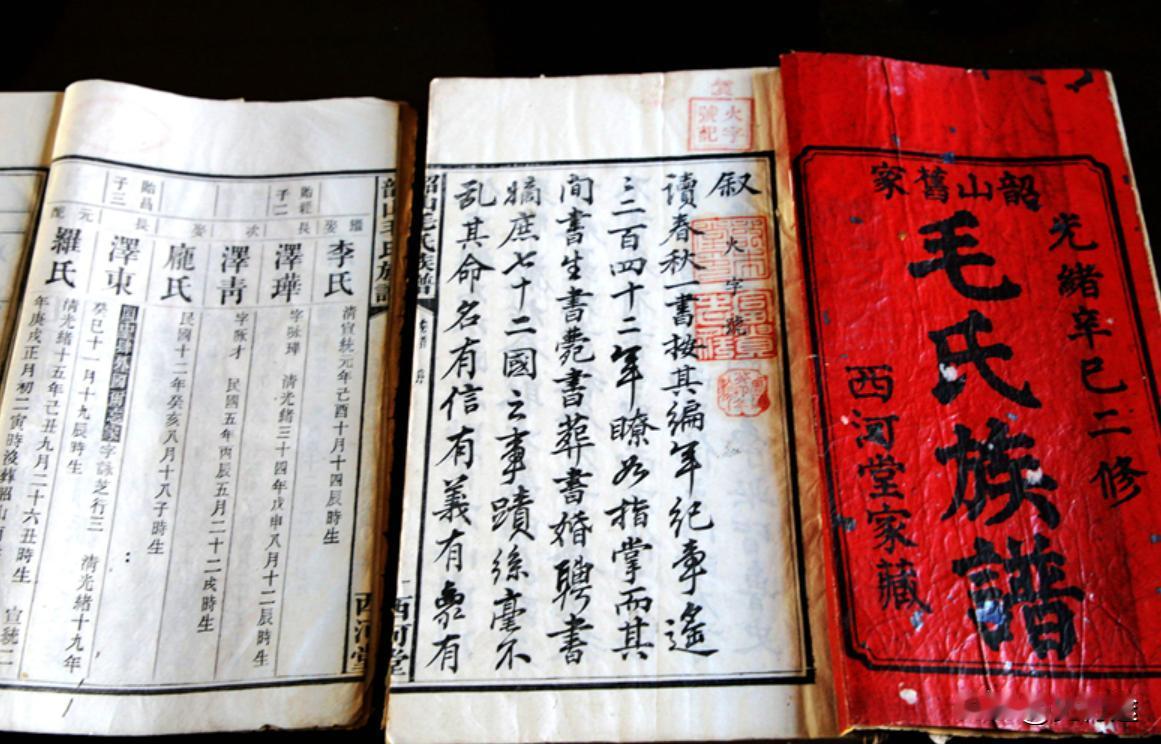

今天读到一个很有意思的故事,说在300年前,竟然有人预言毛家会出一个领袖,不知真假。 湖南中部,有个地方叫韶山。 三面环山,一面向水。地势不高,也不险,不出名的时候很少有人注意。 山不高,水不深,村子窝在山凹里,房子不多,路也窄。 清晨雾气压得低,太阳要到半晌才露出来,以前没铁路没公路,去一趟镇上得走半天山路。 当地人说这地方藏得深,不闹腾,日子也慢。 村子里的人大多是毛姓,搬来已经好几百年,田不多,靠山吃山,种点粮,砍点柴。 老人讲起祖上的事,最常说的是“这地能出人物”。没人当真,也没人反对,反正这话传了几代人,早听习惯了。 韶山这个名字,有点来头。传说舜帝奏韶乐,引得凤凰落在这山头,所以叫韶山。有没有那么回事,不清楚。史书上有,地方志也记,村里人就当是个传下来的话头,有点来历,总比没有强,说出来有底气,听的人也顺耳。 清朝乾隆年间,毛氏家族修谱。 请了个举人写序,姓戴,名炯,离韶山百里,读过书,做过官。 他母亲是毛家人,和韶山毛氏沾亲。谱序写了不少字,前面说地形,说风俗,写得中规中矩。到了后面几句,突然语气变了。 他说:“山水秀绝,必生奇才。”接着提到,“为国之华,为邦之望,使人与地俱传。”这话不像是惯常客套,有点意思。 写谱序一般都讲好话,夸祖先、夸后代,谁都知道。 但戴炯那几句,有点不一样。他没说“可能”,没说“希望”,他说的是“必”。这“必”字用得重,像是下了判断。 是不是迷信不好说,但他写出来了,落了款,印进了谱,传下来了。 族谱放在祠堂的木柜里,一放就是一百多年。人来人往,看谱的人少,说起戴炯那几句话的人更少。直到一八九三年,一个冬天,韶山毛家生了个孩子,名字叫泽东。那时候家里穷,房顶漏风,屋子里糊的纸糊窗,炉子没几块炭。谁也没想到,这孩子后来成了谁。 毛泽东出名之后,那本族谱被重新翻了出来。 戴炯那几句话又被人提起。有人说这是“预言”,有人说这是巧合。怎么看都行,反正谱序在那儿写着,时间对得上,人也对得上。 除了谱序,还有另一说法,说乾隆南巡路过韶山,看了地形,说这里五百年后要出“真命天子”。 这话在乡下传得广,讲的人头头是道,可查一查史料,乾隆根本没来过这里。他南巡去了江南,路线清清楚楚。 也就是说,这事八成是后人添的,听着热闹,但信的人也没几个。 谱序是写下来的,白纸黑字,有年号有人名,不好抹掉。 村里人越看越觉得神。 尤其是改革开放以后,游客多了,韶山出了名,戴炯那几句话也被做成牌子挂了起来。电视上、书上也开始写,越写越神。 一九五六年,陈毅来韶山,去毛泽东故居参观,在留言簿上写下几句,意思是愿望达成,高兴。那会儿韶山还没完全开发,游客不多,房子也旧。 陈毅走之后没多久,毛泽东自己回了趟韶山。 他走进旧屋,坐在炕沿边上,四下看了会儿,没说什么。当天晚上写了首诗,名字叫《到韶山》。 诗里提到“别梦依稀咒逝川”,又说“三十二年前”,说的是自己离开家的时候。 整首诗没有喜气,写得压抑。不是庆祝,是回头看,是一种沉重的回望。诗很快传开,韶山的地位就不一样了。 后来,董必武来了,写诗。 叶剑英来了,也写诗。郭沫若来了,写了一整首《满江红》。诗写得怎样不重要,重要的是这几位人到过了,笔也落下了,韶山成了“红色圣地”。 雕像立了起来,铜像一座比一座高,纪念馆修了好几栋。 游客越来越多,连带着小商贩也来了,门口卖纪念章、红围巾、纪念本。讲解员戴着耳麦,一天讲十几遍。有人站在雕像前合照,有人站在故居门口发呆。 每年几百万人来,不为别的,就为了看一眼“领袖的家”。 外头也有人写。国外的报纸说这是“红色朝圣地”。有人说这是信仰,有人说是旅游。也有说太商业化了,说韶山变味了。说什么的都有。 但韶山这个地方,没变。 山还在,水还在,路虽然修宽了,但还是那条。 村民种菜、晒稻谷、煮茶,一样都没少。旧屋子还留着,窗纸糊了又糊,门槛踩得光滑。 戴炯写的谱序也还在,收在档案馆。 纸黄了,边卷了,字还是清楚,那段话被框起来挂在墙上,有人拍照,有人只是扫一眼。 没人知道他写的时候在想什么。 是随手一写,还是确有感应,说不上。写完那天是不是天晴,是不是下雨,也没人记得。 雨天的时候,韶山的山雾更重。雾绕着屋顶转,湿气贴在衣服上。广场上游客少了,铜像前也没什么人。 只有屋后柴火在烧,水壶咕咕响,风吹过竹林,叶子“哗啦哗啦”响个不停。 谁从谱前走过,看见那行字,站了一会儿,又走了。

![别人的混双拆了就拆了,这一对拆了天都要塌下来[无奈吐舌]估计没人敢拆这让我想到了](http://image.uczzd.cn/16421548951418451509.jpg?id=0)