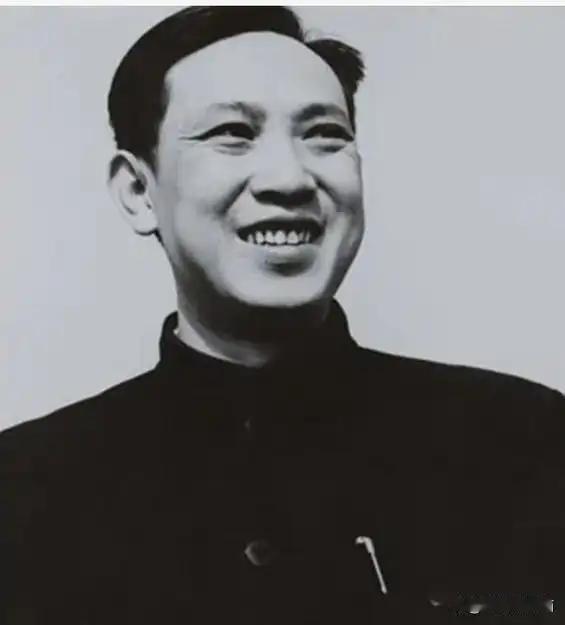

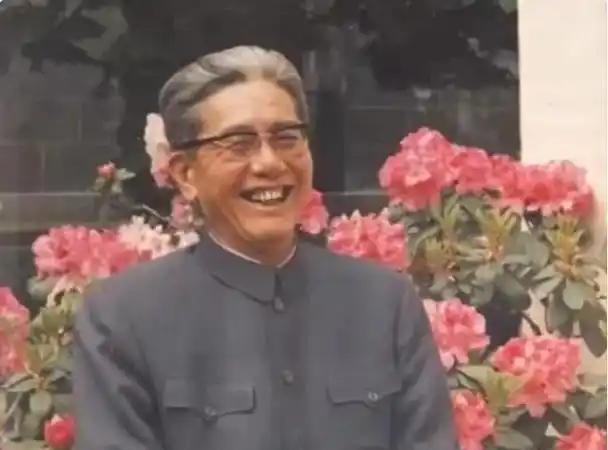

[微风]1966年,中南海里,毛泽东的高级秘书——田家英,吊死在主席的藏书室,作为受到高度信任的智囊,田家英年轻有为,前程似锦。他的突然离世让许多人感到困惑和惋惜,作为贴身秘书,他为何会如此想不开? 田家英出生在四川成都,3 岁时父亲去世,9 岁时母亲也离开了,命运本就坎坷,更不幸的是,他那不近人情的哥哥在他 11 岁时就把他送到药铺当学徒。 但田家英不甘心只做个打杂的学徒,他把所有能挤出来的时间都用在读书上,晚上偷偷抄写古文,床头还贴着 “走遍天下路,读尽世上书” 的句子来激励自己,这份努力让他早早显露出才华,13 岁时就开始在报刊上发表诗文,被人称为 “神童”。 上中学时,他接触到抗日思想,加入了进步学生团体 “海燕社”,结果因此被学校开除,但这次挫折反而让他更加坚定了投身革命的决心,1938 年,年仅 16 岁的田家英独自一人前往延安,先进入陕北公学学习,后来又到马列学院深造。 在革命队伍里,田家英的才华得到了真正的发挥,毕业后,他留在学校任教,还参与编写小学课本,1941 年,他调到中央政治研究室工作,1948 年,经胡乔木推荐,田家英成为毛泽东的秘书,这一任职就是 18 年。 作为秘书,田家英深受毛泽东的信任,他的工作不仅包括处理文件、开展调查研究,甚至毛泽东的私人信件、存款都交由他打理。 毛泽东的那间万卷藏书室就是田家英负责搜集古籍建立起来的;他还受毛泽东委托,担任毛岸英的文史老师,两人年龄相近,关系相处得很融洽。 田家英打心底里敬仰毛泽东,连毛泽东废弃的书法草稿,他都当作珍贵的东西小心收藏。1954 年,田家英升任中央办公厅副主任,事业发展得很顺利。 但田家英的性格说到底就是个认死理的文人,他为人正直,说话做事直来直去,学不会阿谀奉承,也不懂圆滑变通。这种性格在复杂的政治环境中,难免会与人产生冲突,尤其是和陈伯达之间的矛盾。 在延安时期,田家英曾帮陈伯达搜集过资料,可后来陈伯达地位升高了,不仅不承认这件事,还因为田家英受到重用而心生嫉妒。 陈伯达想从田家英那里打探消息,田家英根本不搭理他,1955 年中央政治研究室重组,陈伯达担任主任,田家英任副主任。 陈伯达平时很少管工作上的事,事后却向上级告状,说田家英 “独断专行”,田家英得知后,气得当面质问陈伯达,让陈伯达说不出话来。 真正让田家英的处境发生转折的,是 20 世纪 60 年代初,当时毛泽东派他去湖南,调查农村公社条例的执行情况。 田家英没有走马观花应付差事,而是深入基层,把看到的实际困难和问题如实写进了调查报告。但在当时的政治环境下,这种实事求是的态度其实并不受认可。 1965 年底,田家英在整理一篇毛泽东的讲话稿时,出于编辑的专业判断,删掉了一段他认为和讲话主题无关的文艺内容。 在旁人看来,这只是一个正常的编辑动作,却被江青和陈伯达抓住了把柄。他们给田家英扣上了 “篡改毛主席著作” 的大帽子,这个罪名在当时是极其严重的。 1966 年的一个深夜,安子文、王力、戚本禹来到田家英居住的喜福堂,向他宣布了 “停职反省” 的决定,他们态度坚决,当场要求田家英交接所有工作,没有丝毫商量的余地。 那一刻,田家英感到了前所未有的绝望,他作为毛泽东近臣的身份认同和内心的尊严,被彻底摧毁了。 第二天清晨,勤务员陈义国发现了田家英冰冷的身体,这个噩耗传到毛泽东那里时,毛泽东沉默了很久,最后只发出了一声叹息,显然他也被这个消息深深触动了。 田家英走了,留给妻子董边的是无尽的悲痛,还有独自抚养几个子女的重担,孩子们后来被送进寄宿学校,过早地经历了人生的艰难。 在那个特殊的年代,一个文人的正直与坚守最终却成了伤害自己的武器,田家英的离世不仅让一个家庭破碎,更成了那个时代里,知识与权力关系破裂的一个深刻缩影。 信源:中国新闻网:毛泽东秘书田家英自杀历史真相究竟为何?