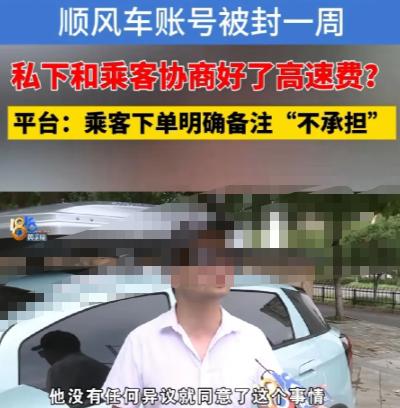

35元,七天封号!顺风车司机一个询问,为何引发巨大争议? “65公里,53块钱,乘客独享却不愿承担高速费——这单你接不接?”这是浙江宁波一位哈啰顺风车司机张先生面临的真实困境。一次看似友好的“车上协商”,却让他账号封禁、收入归零,甚至引发全网关于“平台规则与人情博弈”的激烈争论。 事件回顾:一句口头协定,一场连锁风波 2025年9月21日,张先生接下一单从宁波贞惠屋到余姚的独享顺风车。订单明确标注:“乘客不承担高速费,若强行收取将封号”。接到乘客后,他主动询问:“走高速需35元,您愿意付吗?”乘客未反驳,扫码支付了费用。行程顺利结束,但次日,张先生发现账号被封,平台要求他退还35元,并处罚封号7天(或支付140元违约金立即解封)。 “他当面同意,事后投诉,我错在哪?” 张先生的困惑,道出了无数司机的心声。 平台VS人性:规则之下,协商是否真无效? 哈啰平台回应强硬:“乘客下单时已备注不承担高速费,上车后协商不作为依据”。这一规则旨在杜绝司机“诱导收费”,但张先生坚持:“乘客当场未反对,平台录音可作证!” · 契约精神优先? 平台认为,接单即接受条件,事后协商可能迫于“已在车上”的压力。 · 人性化缺失? 司机质疑:“若协商无效,为何设计车内沟通功能?难道对话只是形式?” 对比其他平台,嘀嗒出行要求乘客下单时提前选择分摊方式,接单即契约成立;滴滴顺风车则规定高速费由车主承担。规则差异凸显了行业治理的复杂性。 这起纠纷折射出顺风车生态的痛点: 1. 司机生存压力:53.9元车费(65公里),扣除油费、成本,利润微薄。若自付35元高速费,等同“白跑一趟”。 2. 乘客体验困境:独享服务本为舒适,但高速费争议常引发“被加价”感。 3. 平台责任缺失:规则虽严,但未根本解决费用分摊机制。如宁波消保委指出:“额外费用应规范透明,而非让司乘自行博弈”。 破局之道:规则与善意如何兼得? · 对司机:接单前细看备注,若需协商,务必在出发前通过平台聊天功能确认,避免口头协定。 · 对乘客:下单时明确选择分摊方式,若司机车上加价,可拒绝线下支付并投诉。 · 对平台:可借鉴嘀嗒“事前备注+线上支付”机制,将高速费纳入订单流程,减少纠纷。 一程65公里的路,35元的费用,七天封号的代价——看似小事,却拷问着规则与人性、信任与利益的平衡。顺风车的本质是“共享互助”,若沦为司乘博弈的战场,谁还能安心出发?唯有规则明晰、沟通有度、平台负责,才能让每一程都温暖顺风。顺风车平台 顺风车成本

![打顺风车,好像打到了一辆职业顺风车?[doge]看座椅靠背,来猜猜这是啥车[并不](http://image.uczzd.cn/902988585412992932.jpg?id=0)

回首

这次支持平台,已经明确标注了不承担高速费,司机还要收取,好比商品明码标价一样,不划算就别接单啊!