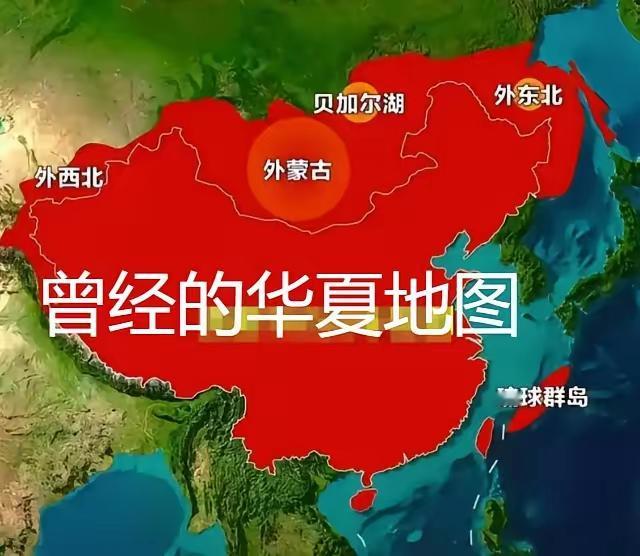

你以为改革开放之前的中国很弱?那是虚幻!实际上1978年以前,中国的重工业和军事工业很强大。大家30年饿着肚子,拼死拼活攒出来的轻重工业,都已经相当强大。 说起改革开放前的那三十年,总有人觉得中国就是穷困潦倒,啥都落后。其实这想法挺片面的。新中国刚成立时,确实一穷二白,工业基础薄弱得像一张白纸,全国钢铁产量勉强够用,汽车厂子一个都没有。但从1953年一五计划开始,国家就把重心放在重工业上,这一步走得稳当,效果也实打实。别看起点低,二十五年下来,中国重工业体系已经搭起来了,钢铁、机械、化工这些骨干产业年年见长。1952年全国钢产量才135万吨,到1978年已经翻了好几倍,工业总产值年均增长11.4%,这速度在当时全球都算快的。为什么能这么快?因为国家集中资源,引进苏联援助的156项重点工程,这些项目覆盖能源、机械、原材料等基础领域,直接拉动了整个工业链条。到1957年底,一五计划提前超额完成,工业机械化水平大幅提高,生产能力跟着水涨船高。 拿汽车来说,1956年长春第一汽车制造厂的第一辆解放CA-10卡车下线,这事儿标志着中国结束了不能自己造车的尴尬历史。那辆车载重4吨,技术上借鉴苏联,但组装和调试全靠国内工人和技术员,很快就批量生产,支撑了全国物流。钢铁方面,鞍山钢铁厂的大轧钢厂1957年投产,年产能50万吨轨梁钢材,新中国第一根重型钢轨就是从这儿出来的。无缝钢管厂也同期建成,结束了进口依赖。这些工程不光建厂子,还带出一批技术骨干,工人从学徒干起,很快就上手操作复杂设备。156项工程的影响深远,它不只建了近千个项目,还塑造了东北等地的工业集聚,到后来全国工业布局都受其影响。 当然,发展不是一帆风顺。1960年苏联单方面撤走专家和援助,留下成堆俄文图纸和技术难题。中国没停步,自力更生成了主旋律。鞍钢的工程师们白天上岗,晚上自学翻译,硬是把设备调试通。工业化就这样一步步推进,重工业优先的方针让国家有了家底,轻工业虽没那么优先,但也跟着沾光。整个计划经济时期,中国工业从无到有,结构上以重工业为核心,能源和原材料产业占比高,这为后来经济腾飞打下底子。到1978年,中国工业增加值达到1621亿元,比1952年增长了十多倍,世界份额也从几乎为零升到可观的水平。 军事工业这块,更是重工业的集中体现。两弹一星工程是典型,从1960年启动,到1970年完成,时间短、投入少,却成就巨大。1964年10月16日,第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功,耗资不到100亿元,远低于美苏的数百亿美元。两年零八个月后,1967年6月17日,第一颗氢弹空爆试验成功,这速度比美国快了几年,比苏联也短。1966年10月,第一枚带核弹头的地对地导弹试射成功。1970年4月24日,东方红一号卫星上天,广播了那首熟悉的乐曲。这些不是天上掉下来的,全靠国内科学家和工人啃硬骨头,突破核武器小型化和武器化技术,达到当时先进水平。两弹一星不光提升国防,还带动了材料、电子、精密加工等产业,间接支撑重工业升级。 三线建设是另一个关键环节。从1964年到1978年,国家投资超过2000亿元,在中西部建工厂、挖隧道、修电站,把工业从沿海迁到内陆。四川一地就投393亿元,新建250多个重工业项目,到1982年全省工业企业超4万家,职工上千万。这布局战略性强,增强了国防纵深,避免沿海易受攻击的风险。全国三线投资占同期基本建设总投资43.5%,工业部分达767亿元,建成了大批国防和民用设施。结果呢?中国工业体系更均衡,西部从农业区变工业带,资源利用效率高多了。 农业也不能忽略,虽然重工业优先,但粮食安全是底线。袁隆平从1960年就在湖南安江农校搞水稻育种,那年他发现一株天然杂交稻,穗大粒多,激发了研究思路。1964年,他找到第一株雄性不育株,经过人工授粉,结出数百粒种子。1966年提出杂交水稻理论,1970年团队在海南发现野败不育株,这成了三系配套的关键。1973年,第一代杂交组合南优2号推广,全国粮食产量猛增。到1978年,总产量破3亿吨,从此中国人基本告别饥饿。杂交水稻增产效应明显,覆盖全球后帮了不少发展中国家,但在那三十年,它直接稳住了工业化的后勤。 到1978年,中国工业门类齐全,是全球唯一拥有联合国全部工业分类的国家,涵盖41个大类、207个中类、666个小类。从冶金到化工,从机械到电子,一个不落。这体系不是吹出来的,是工厂一座座建起来的,技术一个个攻克的。轻重工业比例也趋合理,重工业占比虽高,但轻工消费品产量也年年涨,短缺经济虽存在,但基础已固。 1979年对越自卫反击战检验了这套体系。2月17日到3月16日,中国边防部队从广西云南出击,攻占高平、老街等点,双方后来都宣称胜利,中国军队3月撤出越南北部。战事中,后勤全靠国内军工,自产率超99%,从子弹火炮到坦克补给,几乎不求人。