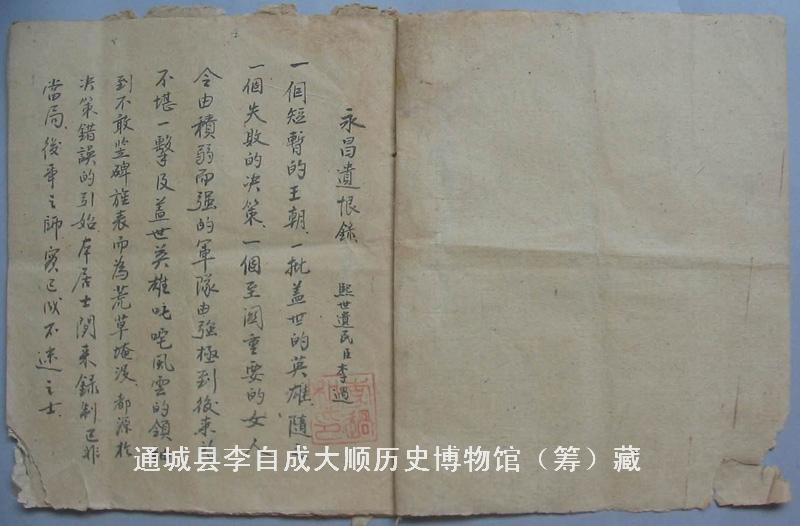

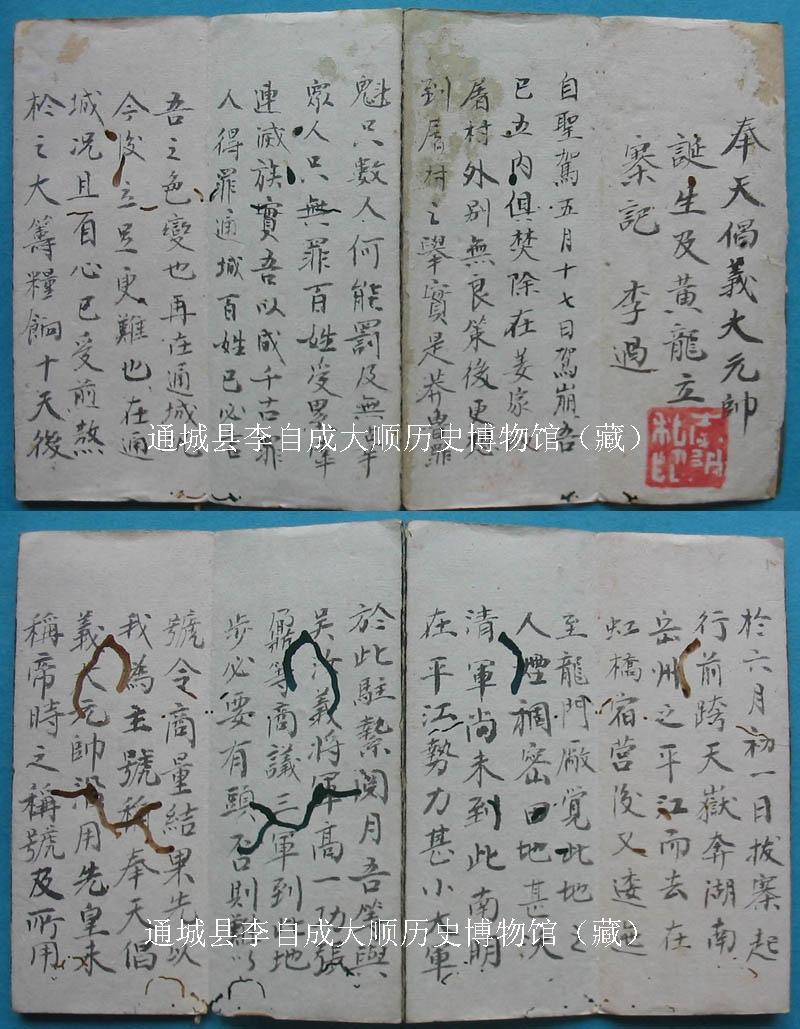

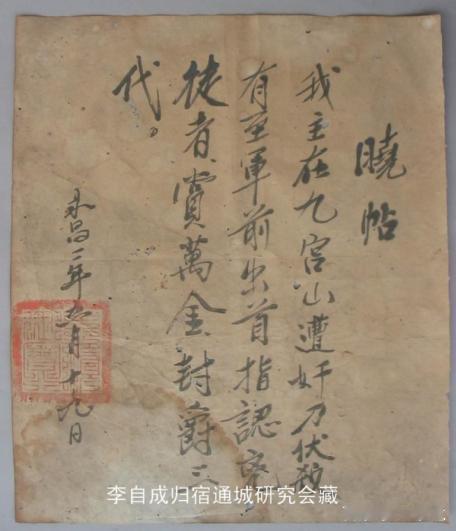

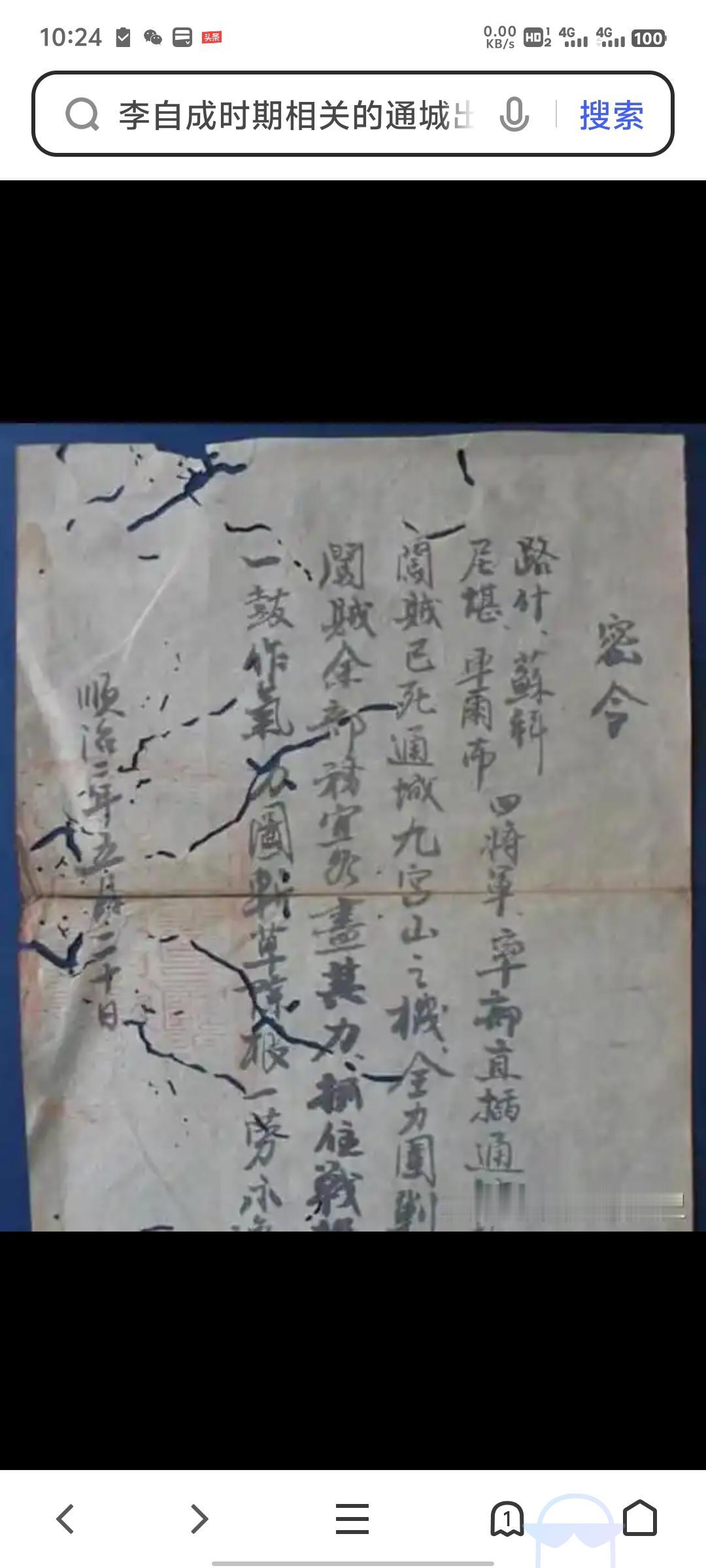

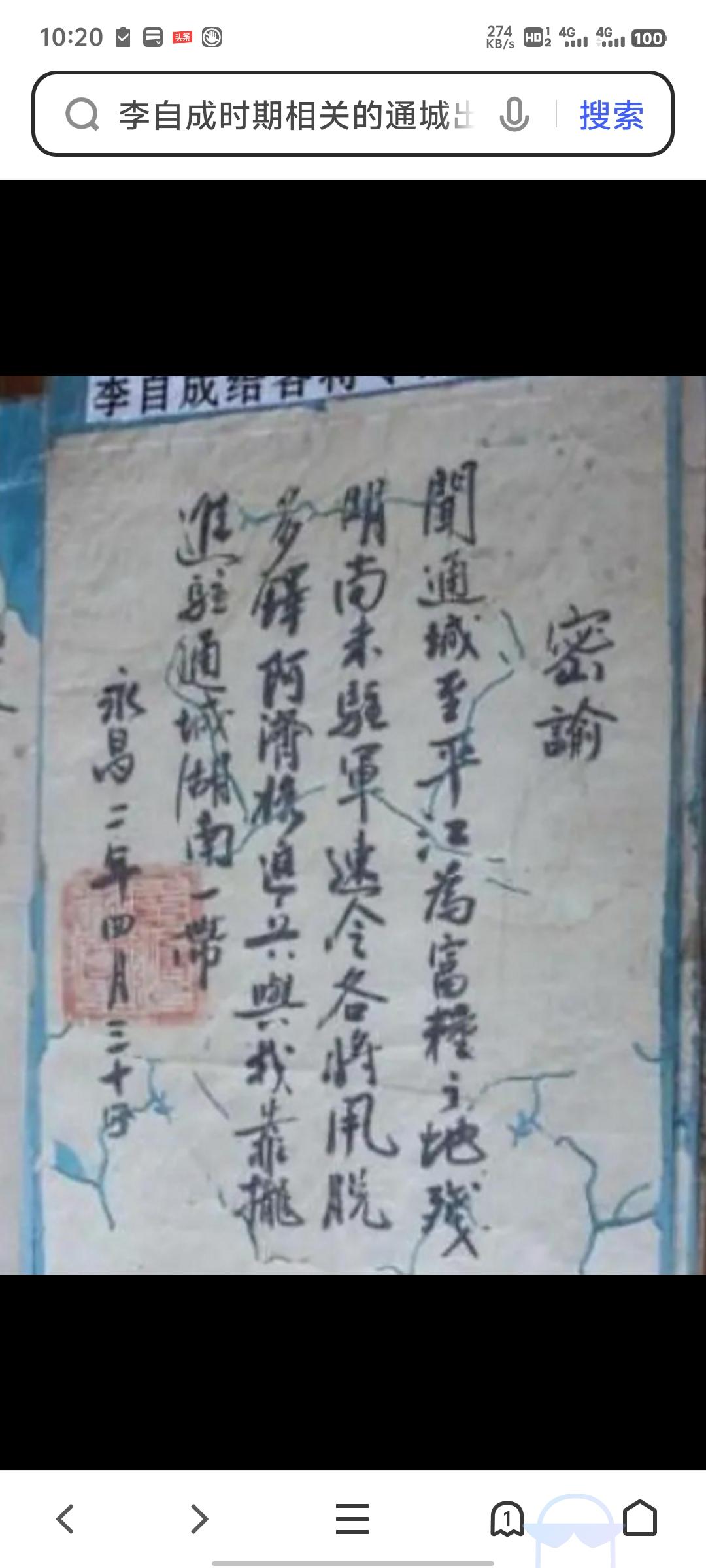

拨开历史尘封下的迷雾,还原真实历史事件任重而道远啊! 李自成殉难地争议:被张冠李戴的“李延”与通城九宫山的史实突围 在明末农民战争史的迷雾中,李自成殉难地始终是争议漩涡的中心。长久以来,“通山九宫山说”因传播惯性成为“主流叙事”,但细究史料逻辑与地方考据,这场“史实错位”背后,是一场跨越百年的张冠李戴—— 一、“李延”是谁?被误读的关键拼图 史载李自成兵败后,部将刘体纯率残军转战鄂南。而程九伯击杀的“三品武将李延”,才是被误植为李自成的核心人物。部分学者、专家因史料考据疏漏或传播简化,将“李延”直接等同于李自成,让“通山九宫山”成了“约定俗成”的“定论”。 但史实真的如此草率? 二、通城九宫山:被忽略的“铁证链” 通城地方史研究者梳理出多维度佐证: 行军逻辑:李自成撤退路线与通城九宫山地理区位高度匹配(大顺军残部活动轨迹、清军围剿时间线均指向此处); 文献佐证:通城《嘉靖通城县志》等早于通山的地方志,明确记载“闯贼遁九宫山死”,时间线与李自成败亡周期严丝合缝; 民俗活态记忆:通城九宫山周边村落至今流传“大顺军扎营”“将军血染山岗”等口述史,细节与李自成结局(如“单骑突围”“部将护主”)高度呼应。 三、争议背后:史学的“去伪存真”启示 “错认李延为自成,本质是对明末军制、人物谱系的混淆。”史学界人士指出,李自成作为大顺政权核心,其殉难绝非孤立事件——需结合大顺军余部动向、清军围剿战术、地方武装互动等维度交叉验证。 而“通城九宫山说”的崛起,不仅是地方史抢救的成果,更是史学研究“多维互证、敬畏细节”的必然要求。当我们拨开“张冠李戴”的迷雾,这场争议早已超越地域叙事:它是对明末农民战争细节的补全,更是对“史料考据容不得半点想当然”的学术警示。 李自成究竟殉难何处?通城九宫山与通山九宫山的争议,或许永远没有“盖棺定论”的答案,但对史实的敬畏、对考据的严谨,才是解开历史谜题的密钥。 你更支持“通城说”还是“通山说”?欢迎留言辩论! (注:本文基于公开史料与地方研究整理,学术争议需更多实证对话,首发聚焦“史实辨析+传播反思”双维度,引发大众对冷门史学的关注。)