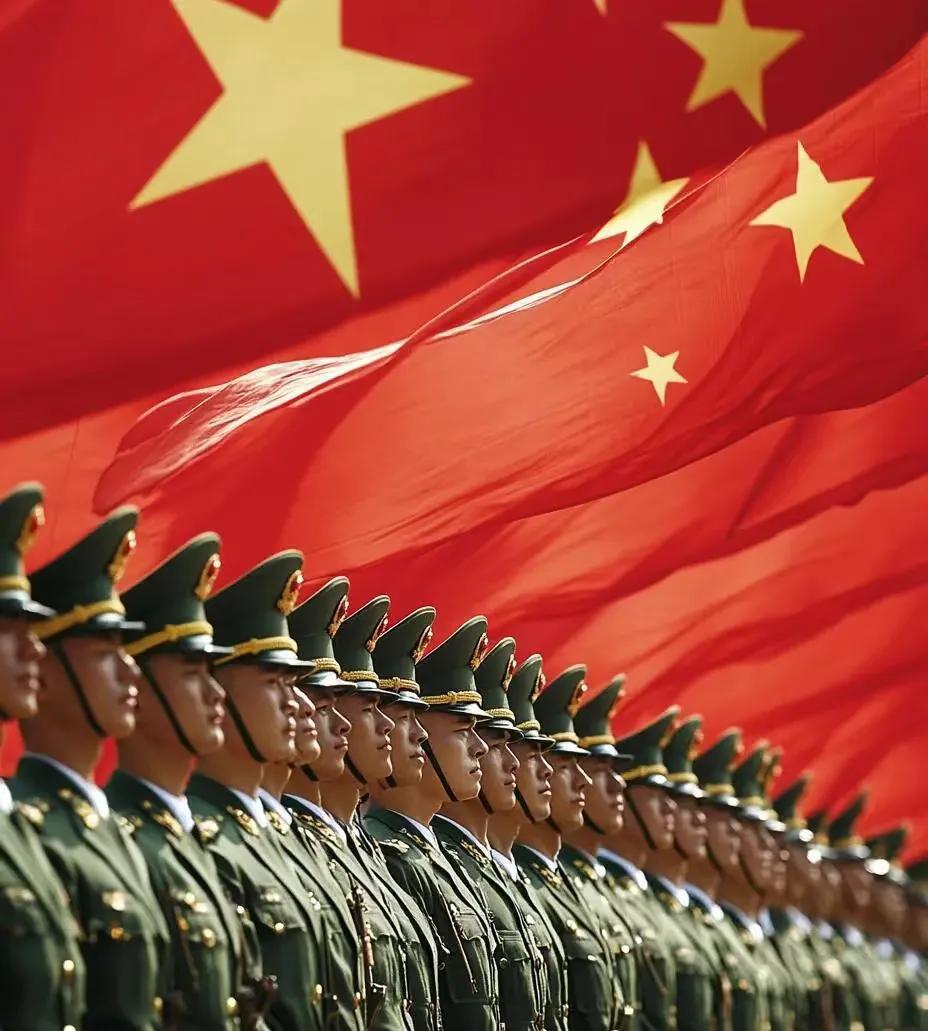

中国天灾时,敌国为何不趁机入侵?那你可能不知道,08年汶川地震时,中国所有边境部队一级戒备,精锐尽出,严阵以待,你以为,这些准备是给谁看的?都是因为历史教训太沉重! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 每逢天灾降临,世界的目光总会聚焦到灾区,但许多人其实并不知道,在这个时刻,除了抢险救援之外,还有一道隐形的防线正悄然展开。 不少国家在大灾大难时都经历过外部势力的插手,甚至被趁机捣乱,人类历史上,这种场面并不少见,可如果把目光投向中国,会发现一个有趣的现象:中国每次遭遇大灾,外部势力反而格外安静,很少有人敢趁乱捣鬼,这绝不是巧合,而是很有深意的现象,为啥中国能做到?原因其实早已深植在这个国家的历史经验与现实操作中。 说起来,这种高度的警觉并不是凭空冒出来的,回顾过去,外患与天灾交织带来的苦头,国人记忆犹新,历史的教训让警钟长鸣,正因为吃过亏,所以中国对突发事件的应对方式有了自己的独特模式,不是只顾救人,也不是单纯搞防御,而是两手抓,两手都要硬。 中国的危机处理思路和别的地方不太一样,很多人以为,天灾来了,大家都光顾着自救,其他事情暂时放一放就行,可中国的做法正好相反,每逢重大自然灾害,除了紧急调动救援队伍,军队和边防也会同时进入高度警戒状态,救援和备战同步进行,谁也不耽误谁。 其实,这背后的逻辑很简单,一旦灾难发生,国内情况复杂,社会秩序、民众情绪都处在敏感时期,外部势力很容易觉得这是进攻或渗透的“好机会”,但中国的态度一直很明确:越是困难的时候,越要把防线拉得最紧,救人是天经地义的事,保卫国家也是不能忽视的头等大事。 这种做法并不新鲜,改革开放以来,每逢大灾大难,社会就像一台高速运转的机器,所有环节都在有条不紊地动起来,前方救援队争分夺秒,后方的边防部队、预备役力量也进入待命状态,军车、装备、物资随时准备好,确保外部没有任何可乘之机。 除了常规的军事准备,中国对外也会释放出明确的信号,比如震后短时间内,边境地区的部队加强巡逻,空军加密巡航,甚至会有一些武器装备公开亮相,这些动作看似“紧张”,其实就是在告诉外界:虽然我们发生了灾难,但国防根本没松动,谁要心怀不轨,随时奉陪到底。 外部的“威慑”是一方面,内部的“凝聚”更是关键,灾难发生后,社会的动员能力非常强,无论是政府、军队,还是普通百姓,都能迅速拧成一股绳,有人冲在救灾一线,有人捐款捐物,有人自愿去灾区帮忙,大家都明白,只有团结一心,才能把损失降到最低,正因为这种氛围浓厚,国家的稳定和防线其实比平时更牢固。 当然,外界的关注也不会少,重大灾情发生后,国际救援队经常会提出支援,中国在这方面的安排也很有章法,外援队伍的进入、行动范围、通讯设备等,都会受到严格管控,不是不信任别人,而是有了前车之鉴,必须把所有风险降到最低。 这种态度,其实也是现实所迫,毕竟,历史上不止一次出现过有人打着“救援”旗号搞事情,中国人对这种可能性始终保持警觉,只要有一点苗头,相关部门就会立刻采取措施,信息安全、物资流向、关键设施的保护,全部按最高级别执行。 再看社会层面,每次天灾来临,民众的自发行动令人感叹,无论是城市还是乡村,人人都愿意出一份力,有人彻夜排队献血,有人自掏腰包捐款,甚至有企业直接派出专业队伍和设备,这种自发的力量在关键时刻凝聚起来,成为守护国家安全和社会稳定的“软实力”。 外部世界其实一直在观察中国的表现,有些国家碰到类似灾难,政府反应慢,社会秩序容易失控,甚至出现了治安问题,中国的情况则截然不同,中央调度、全国联动、军地协同,形成了一套高效的危机应对机制,救援速度快,组织纪律强,社会情绪也能很快稳定下来。 这种效率背后,既有体制的原因,也有历史的沉淀,中国人早就习惯了“多线作战”:一边救人,一边防范,一边还要考虑长期的重建,每个环节都不敢掉以轻心,灾后重建也不是单纯修房子、补路那么简单,很多边境和重点地区的基础设施,会在重建时兼顾民生和安全,比如有的抗震房既是百姓新家,也能用来巩固防线,这样一来,老百姓住得安心,国家安全也得到强化。 中国式的危机应对,并不是某一次灾难的产物,而是长期经验积累下来的结果,每次灾难过后,这套体系都会进一步完善,标准流程、物资储备、应急演练,都在不断升级,社会的警觉性和组织力也在磨炼中提升,外部势力想要趁乱生事,难度只会越来越大。 其实,真正让中国能在灾难面前稳住阵脚的,并不只是那些“看得见的防线”,而是整个社会的凝聚力,灾难能把人心聚拢,也能让国家变得更有韧性,大家都明白,家园只有靠自己守护,靠别人不如靠自己。