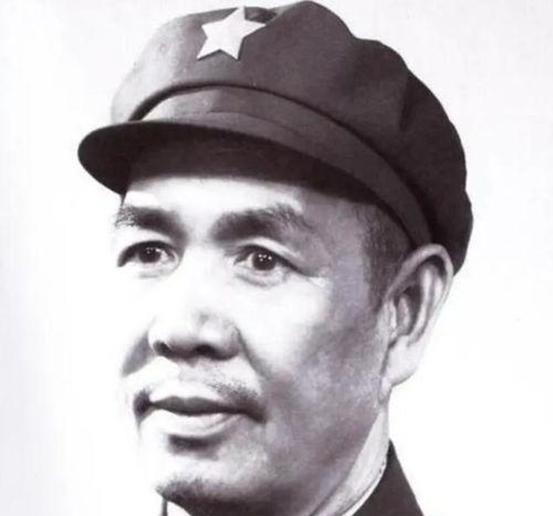

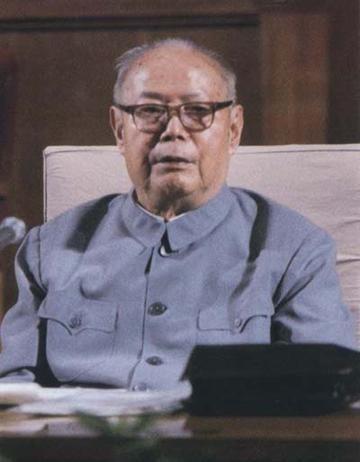

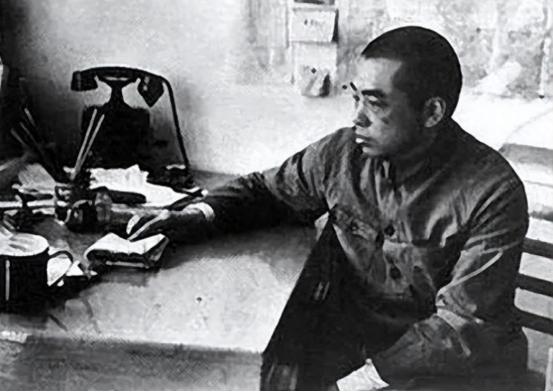

1969年,开国少将吴效闵被隔离审查,可他却住在独栋小洋楼,并配了警卫员,有人好奇问他原因,吴效闵神秘一笑:“多亏了老战友!” ( 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!) 1969年,开国少将吴效闵正处于隔离审查期间。与其他被审查人员处境不同,他并未被下放劳动或居住于简陋居所,反而住在昆明军区的一栋独栋小洋楼里,并有警卫员全天候值守。 这一特殊待遇引起外界好奇,每当有人问起,吴效闵只微微一笑,将原因归于“老战友”的帮助。 这番话背后,隐藏着一段跨越三十年的生死之交。 专案组人员初次进入这栋小洋楼时,注意到房间内的细节: 桌上放着新一期的《人民日报》,床头有一瓶未拧紧的山西老陈醋,空气中弥漫着淡淡的醋香,警卫员时刻守在门外等候指示。 这种待遇与当时普遍被审查将领的处境形成鲜明对比——其他人多被安排至农场进行体力劳动,居住条件简陋,饮食粗淡。 吴效闵的情况之所以特殊,根源需追溯到抗日战争时期的太岳山。 1943年秋,太岳山地区遭受日军大规模扫荡,八路军部队陷入困境。 当时吴效闵担任太岳军区二分区二十团政治处主任,李德生则刚调任为该团团长。 部队在突围过程中断水断粮,官兵体力严重透支。最终两人仅寻得一小袋炒面,吴效闵注意到李德生因长时间扛机枪而肩膀受伤渗血,便将炒面多数分给他,自己仅留少量。 这一举动让李德生始终铭记,他认为这位戴眼镜的政治干部不仅心思细腻,更在关键时刻显现出深厚情谊。 吴效闵的外表常给人文弱书生的印象——七百度的近视眼镜、瘦削的身形,使得他初入部队时被安排至炊事班工作。 然而在一次文水县伏击战中,他冒着日军炮火成功修复并操作一挺受损机枪,击退敌军进攻。 此战之后,他被破格提拔为战斗班长,逐渐展现出军事才能。 朝鲜战争期间,吴李二人的战友情谊进一步深化。 1951年,美军凝固汽油弹击中指挥所掩体,李德生在爆炸瞬间将吴效闵拖入弹坑,两人虽被震聋却互相争辩是谁先救了对方。 当晚在防炮洞中,李德生半开玩笑地嘱托吴效闵,若自己战死沙场请代为收尸。 吴效闵则拿出一直随身携带的1942年捐粮收据,上面盖有薄一波的印章,表明自己早已将个人财物捐给根据地。 1969年审查开始时,吴效闵因商人家庭出身被列为审查对象。 正当专案组准备将其下放农场时,时任总政治部主任的李德生发出正式批示,明确要求“不得采取非法手段”,并以红头文件形式下达。 此举有效阻止了对吴效闵的过度审查。 期间李德生三次乘机前往昆明探望,每次均携带山西老陈醋,第三次更带来当年捐粮收据的复印件。 这份文件成为关键证据,证实吴效闵早已捐出个人财产,且经查实,他每月工资半数寄回家乡建校,半数资助烈士家属,个人仅保留最低生活费用。 审查持续两年零三个月,专案组从被俘经历和经济问题两方面深入调查,甚至调阅朝鲜战争美军战俘名单,均未发现任何问题。 唯一所谓“疑点”仅是吴效闵十六岁时因家庭困难拖欠两块大洋学费,后靠卖烧饼偿还。 1971年审查以“查无实据”告终,吴效闵恢复原职分管国防工业。 1972年周恩来总理在会议名单上看到其职务时风趣称“云南十八怪,军长搞军工”,此言被视为平反的明确信号。 次年经李德生举荐及周总理过问,吴效闵升任昆明军区副司令员。 1977年10月,吴效闵在办公室因心肌梗塞猝然离世,终年五十六岁。 追悼会上,李德生手执颤抖的毛笔写下“战友情深,寸心无愧”八字,并向在场将领承诺将继续帮助遇困战友。 遗物整理时发现吴效闵珍藏的捐粮收据及写着“军人以服从命令为天职”的笔记本。 军事博物馆中至今陈列着当年分炒面的布袋,上面残留的陈醋渍迹成为两位将军三十年情谊的永恒见证。