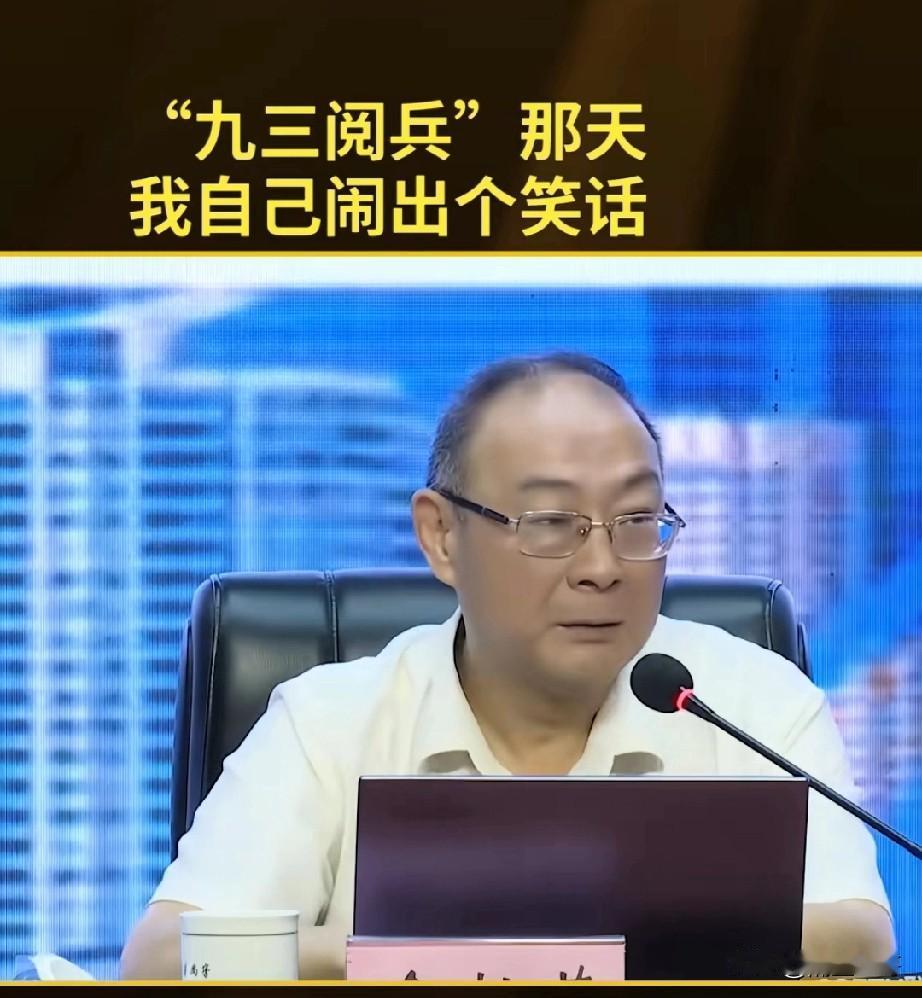

金灿荣:一开放就成功?胡说八道!新中国完备工业体系才是基础! 要是没有新中国早年搭起来的工业底子,别说现在买家电、用农机省心,就连上世纪七八十年代 “开放” 后,想穿件合身的衣服、骑辆耐用的自行车,都得看别人脸色。 别觉得这是夸张,新中国刚成立那会儿,啥家底都没有。当时市面上的布叫 “洋布”,因为咱自己造不出足够的棉布,连穿衣都得靠进口。 想修个农具,钉子都得叫 “洋钉”,更别说造自行车、缝纫机了。 1949 年的时候,全国的纺织厂加起来,一年产的布还不够给每人做一件像样的衣服,工业产值占全国 GDP 还不到 10%。 这要是没点家底就谈 “开放”,跟光着膀子去跟人比力气没区别。 真正的改变,是从毛主席那代人搞工业建设开始的。就说 “一五计划” 那 156 个重点项目,看着是建工厂、修铁路,其实是给中国工业 “搭骨架”。 比如长春一汽,1956 年造出第一辆解放牌卡车之前,咱连汽车的零件都造不全,可就是这个厂,后来不仅能造卡车,还撑起了中国乘用车的半壁江山。 这些不是孤立的工厂,是连在一起的产业链:有了钢铁,才能造机器;有了机器,才能开纺织厂、造自行车,这才是 “体系” 的意思。 就说纺织业吧,当年为了让老百姓穿上 “国产布”,国家在上海、天津、武汉建了一批大型纺织厂,还从苏联引进设备,培养技术工人。 更关键的是,咱不光能织布,还能自己造纺织机 ——1965 年,上海纺织机械厂造出了国内第一台喷气织机,这意味着从 “纺线” 到 “造机器纺线”,整个链条都通了。 后来改革开放,国外的纺织技术进来了,咱能快速消化吸收,不就是因为早有了自己的纺织工业基础? 要是没这个底子,开放了也只能买别人的布、别人的机器,哪能有后来的 “中国纺织” 横扫全球市场? 再看跟老百姓生活最相关的 “三大件”—— 自行车、手表、缝纫机。上世纪七八十年代,谁家能有这三样,那可是天大的面子。 但你知道吗,这些东西能普及,靠的也是早年的工业积累。 比如上海永久自行车厂,1949 年刚接手的时候,一年才造几百辆自行车,还是修修补补的老款式。 到 1970 年,已经能年产 100 万辆,而且自己能造车架、链条、飞轮,不用依赖进口。 北京手表厂更厉害,1958 年才成立,第二年就造出了国内第一块自主设计的手表 “北京牌”,打破了瑞士手表的垄断。 这些看似 “小物件” 的生产,其实考验的是精密加工、材料工艺的基础 —— 要是没这些小工厂练手,没工人掌握技术,后来开放后想造洗衣机、冰箱,连最基本的电机加工都搞不定,更别说现在的智能家电了。 反观有些国家,比如印度,比中国早几年开放,也引进了不少外资和技术,可为啥工业一直没起来? 就是因为没搭起完整的工业体系 —— 他们能造汽车,可汽车的发动机、变速箱得进口;能造手机,可手机的芯片、屏幕得靠别人;甚至连药品,原料都得从中国买。 所以说,金灿荣教授说 “一开放就成功是胡说八道”,不是否定开放的作用,而是提醒大家别忽略了 “根”。 改革开放确实给中国工业加了速,让我们能接触到更先进的技术、更广阔的市场,但要是没有新中国前三十年搭起来的民生工业链条、修起来的基础设施、培养出来的技术人才,这些 “机遇” 根本抓不住。

![哪有什么真正的中立,自欺欺人而已[6]](http://image.uczzd.cn/7498792045724528161.jpg?id=0)

![正常大多数人吃一斤都费劲[6]](http://image.uczzd.cn/7611539809355794194.jpg?id=0)