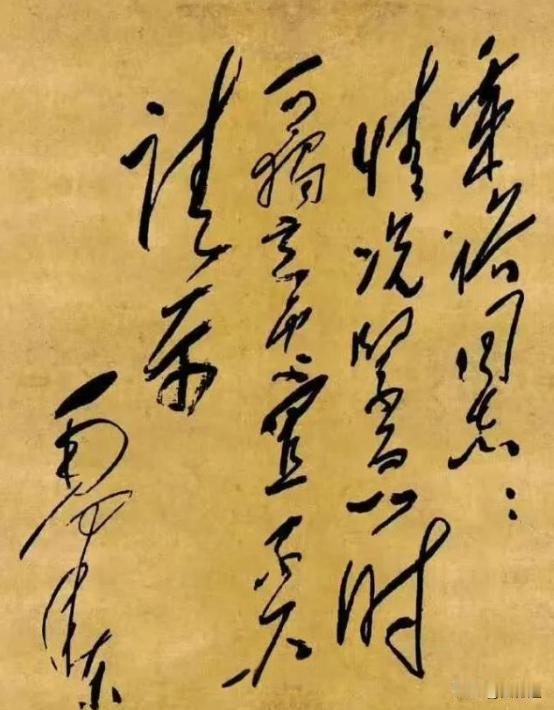

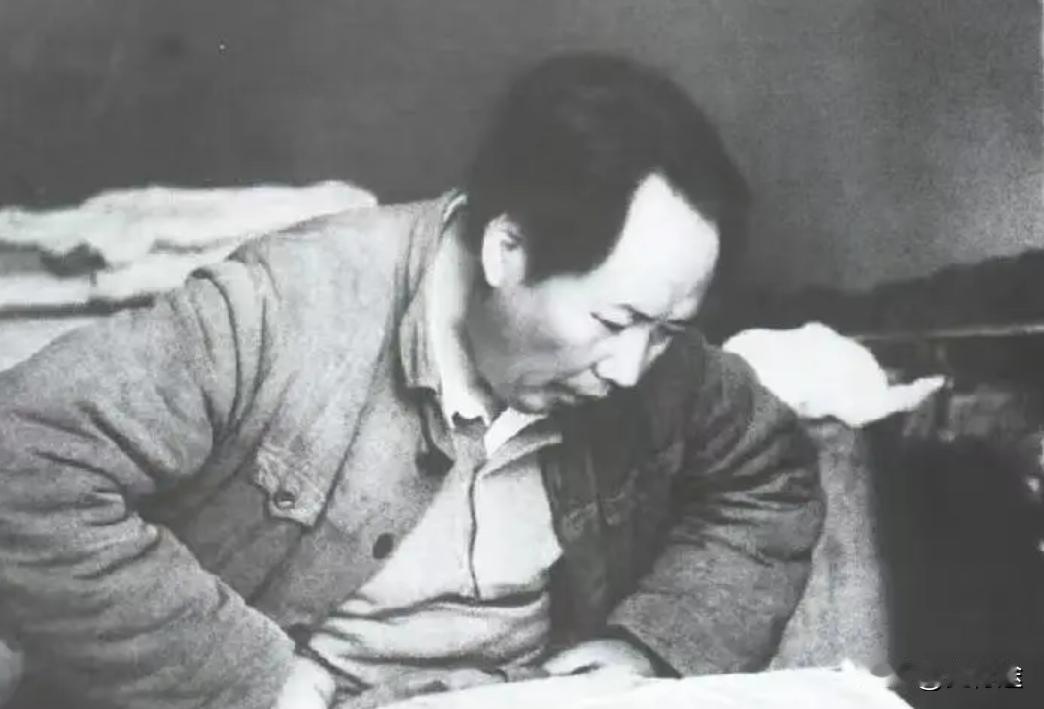

一封毛主席给粟裕的手令,实在让人叹为观止。“粟裕同志:情况紧急时可独立灵活处置不必请示 毛泽东”。寥寥数语,在为伟人行走龙蛇的精绝书法拍案叫绝之余,更深感伟人和革命前辈之间那种心有灵犀的默契。 淮海战役快开始前,粟裕提了个让不少人皱眉的建议:“三个纵队暂不渡江。”战役还没打,他就先把后路按下不动,这在很多人看来,是在“怂”,是把主动权丢给敌人。 可他心里清楚,这步棋如果不稳,不是打得慢点的问题,是可能会全盘皆输。 可真让人没想到的是,毛主席不仅没否,他还亲手写了一封手令,落款干净利落:“粟裕同志:情况紧急时可独立灵活处置,不必请示。 毛泽东。”这封手令后来被收藏进档案馆了,字数不多,却重得惊人。 军队体系讲究层层请示、级级审批,但毛主席在最关键的时刻,把那个惯常的流程直接掐断,给了粟裕四个字的操作空间:“不必请示。”这意味着什么?是信任,也是一种把整个战局押在他一个人身上的决断。 当时的淮海战场,南北交通线复杂,敌军调动频繁,纸面上,国民党兵力占优,还有美援装备。 解放军人虽多,但设备差,后勤也紧张。粟裕就是在这种情况下,放弃了“抢头功”的诱惑,没有急着南下,而是死死咬住中原,把对方的主力困在徐州一带。 刘伯承后来对陈毅说:“这仗主要是三野打的。”他没在开玩笑,华东野战军当时承担了七成以上的正面战斗任务。 短短几个月内,粟裕指挥下的部队就歼灭了将近45万敌军,占整个战役总歼敌数的八成。 这不是巧合,也不是运气,而是战略设计压着战术节奏走,一步步逼出来的结果。 粟裕从来不是个喜欢亮相的人。 他的电报干净利索,发言没什么铺陈,哪怕战役赢得再漂亮,他总把话题绕回“毛主席的指示”“党中央的部署”这些大框框上。 淮海战役结束没多久,华野召开了个前委扩大会议。 他在会上说:“淮海战役的胜利,是党中央、毛主席、朱总司令和总前委正确领导的结果。”他没提自己指挥的细节,也没说是谁抓住了敌人最薄的一点突下去的。 他的回忆录里写得也干干巴巴。连他自己后来也承认,“提出举行淮海战役的建议,是经过较长时间考虑的。”这句话翻译一下就是:我不是脑子一热干的,是拿命赌出来的。可就这句话,他都没说得重一点。 林当时人在平津战场,可心思老飘去华东。 他问参谋长刘亚楼:“杜聿明怎么最后没跑掉?”这个细节他一直惦记着。刘亚楼回了句玩笑:“是不是想和粟裕比个高低?”林没接茬,他只说:“我对粟裕的了解,比你们深。”他们两个不是泛泛之交,早年就有交集。 打从井冈山那时候起,两人都属于“打法比较硬”的那拨人,但风格慢慢就分开了。 林算是“计划精细型”,粟裕则偏向“现场应变型”。这种分歧,在淮海战役里表现得尤其明显。 还有个容易被忽视的细节:苏联大使尤金那时也关注淮海战役。 战役刚打完,他奉斯大林之命,专门跑去南京了解胜利原因。 华东军区副参谋长王德当时不知道该怎么说,来北京请示粟裕。粟裕给了个“四个突出”:突出党中央毛主席的领导、突出总前委的指挥、突出指战员的英勇、突出老百姓的支援。 说白了,就是全是集体的,没有我粟裕什么事。 他怕给自己抢了光,反倒失了分寸。 战后不少地方开始筹建纪念塔。 徐州、碾庄、陈官庄都修了。塔名分别由毛主席、刘少奇和周总理题写。 每座塔都是一个节点,是胜利的坐标,可唯独双堆集,那块战场没有纪念设施。 粟裕后来专门提了这个事。他跟安徽省委的人说:“双堆集没有纪念馆,是不是要搞一个?”他的态度很明确,不是自己参与的要有名字,而是别人打的地方也不能漏掉。他甚至批评过南京军区的一部话剧,说里头没写中原野战军围歼黄维的那段,“不写二野是不对的”。戏他都没去看,直接给毙了。 这不是一次“客套”行为。淮海战役歼灭黄维集团的核心战斗,就是在双堆集打的,打得很苦,中原野战军几乎是硬杠着上的,三野只是派了点支援兵力。粟裕很清楚,这份功劳不能漏了别人,也不能都往自己这边拢。这人,就是这么一个“不好讲自己”的将军。 还有个例子能说明他的风格。淮海战役胜利不久,粟裕写了一首词,叫《沁园春·淮海战役》。 词写得不怎么合格,格律也飘,字句间也不押韵。但里面那句“杜氏将军倾巢,突围也难逃”,像是随手一笔,实则讲得透。杜聿明那个败局,不是临时抓来的,是粟裕从几个月前就在布的网。那些战场上的细节,像一个个结点,全被他压得死死的。 中央军委最初给的任务,是让华东野战军在半年内歼灭10万人左右。 结果8个月下来,粟裕打掉的是62个旅,是计划的五倍。他没有再三渲染这数字,可这笔账算得再保守,也够压上整整一个战区的纸面力量了。 他没拿这个去换位子,也没借此做文章,而是埋着头,继续干下一仗。 多年以后,在淮海战役的那块老地上,塔修好了,碑立起来了,群众会往塔下摆花。

曾竞

毛主席用人不疑的大胸怀,才有了栗总的光芒四射!

用户16xxx99

毛主席的气魄和大智慧

用户12xxx06

二野也厉害,拿出了拼光的勇气干黄维

天资 回复 10-30 13:25

是在华野支援重武器的情况下

沧浪之水

这是仿的毛主席书法,整体拘谨,循规蹈矩,缺少毛体的霸气!