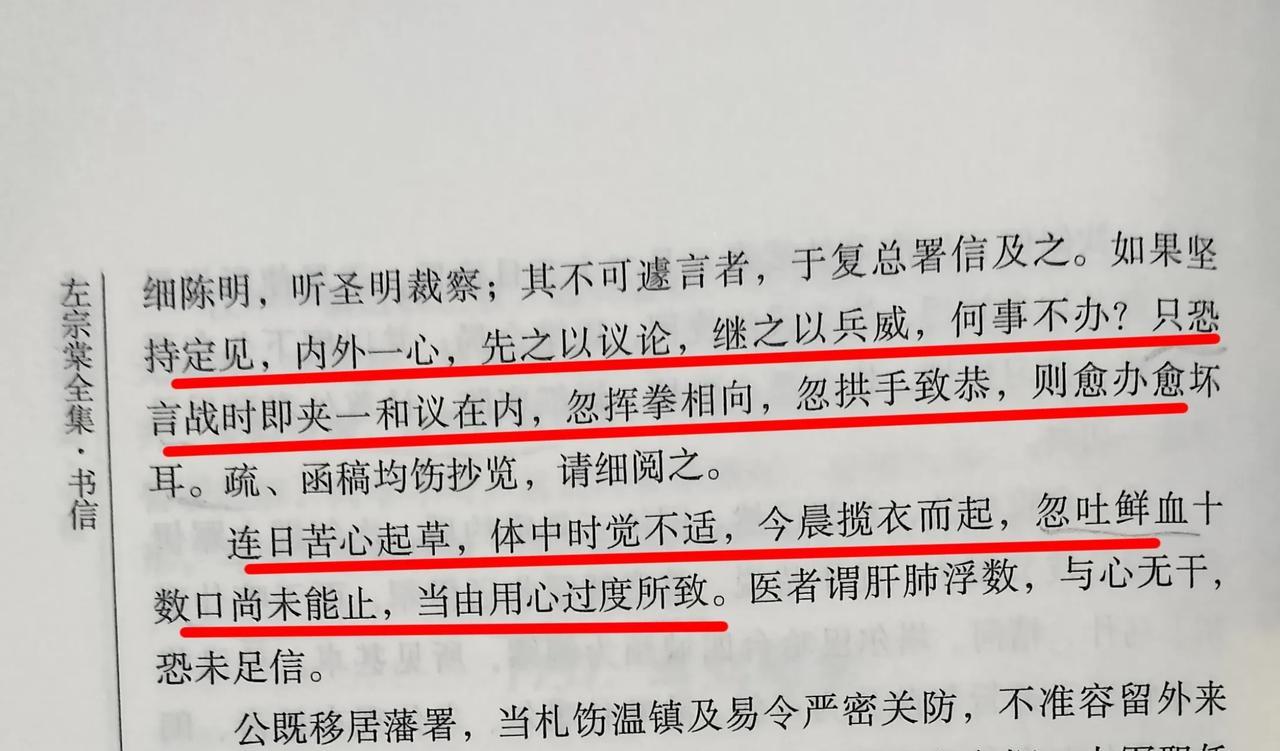

2015年,一位老人走进孝感市人民政府,拿着一张80多年前的欠条,对工作人员说道“红军欠了我们家400块大洋,现在我们家经济困难,可以还给我们吗?” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持! 工作人员接过这张仅有12厘米长、4厘米宽的借条时,仿佛触摸到了85年前那个烽火连天的岁月。 1930年,鄂豫皖根据地,红一军刚经历阳平口战斗,部队从1200人扩编到1500人,急需资金购置武器粮草。 孝感县金盆村的乡绅杨长银虽非大富之家,却变卖田产、向亲友筹借,凑足400大洋交给红军。 当时红军军需干部坚持写下这张借条,承诺革命胜利后兑现。 杨长银的儿子杨文顺临终前将借条传给孙子杨明荣,叮嘱“这是咱家和红军的约定”。 2015年,76岁的杨明荣因家道艰难,这才将借条公之于众。 然而,类似的故事在长征路上并不罕见。 1935年,红军过四川松潘时,为筹集过草地粮食,在木板上刻下“割麦证”,承诺百姓可凭此兑换银钱物资。 藏族老人仁青卓玛家的木板借条被砌进土墙70多年,2016年翻修老屋时才重见天日。 在此事被曝出来后,有人出高价收购,老人断然拒绝:“这是历史,不卖”。 湖南汝城村民胡四德1934年给红军送去105担稻谷、3头猪和12只鸡,留下的借据在墙缝里藏了62年。 1996年,政府按市价兑现1.5万元,胡家后人转手捐出1万元给村小学。 不可否认的是,这些泛黄的纸片和斑驳的木板,承载着超越金钱的价值。 红军在物资极度匮乏时仍严守纪律,“借条兑现,只能多给,不许少付”。 大柏地战斗中红军向百姓借粮,五十天后专门派人挑着银元挨家偿还。 红七师机炮连吃了老乡半坛咸菜,留下字条补还六升黄豆。 “有借有还”的诚信,与国民党军队的强征暴敛形成鲜明对比,正是共产党赢得民心的关键。 试问400大洋在今天值多少钱?银行估算1930年的1银元相当于现在60到80元人民币,400大洋折合2.4万至3.2万元。 但孝昌县财政局工作人员强调,兑现前需经文物鉴定确认借条真伪。 这并非简单的债务清算,而是对历史契约精神的尊重。 要知道,这不是经济补偿,而是红色基因的传承。 那么杨明荣的借条最终是否兑现?网络上没有明确说明。 但无论结果如何,这张纸条早已超越经济价值。 它见证着老百姓当年如何节衣缩食支援革命,也记录着红军“不拿群众一针一线”的铁律。 当认真对待85年前的承诺时,传递的是“一诺千金”的执政伦理。 此番跨越时空的诚信,或许比借条上的数字更值得珍视。 信息来源: 央广网《【记者再走长征路】一块国宝级木板借条背后的往事》