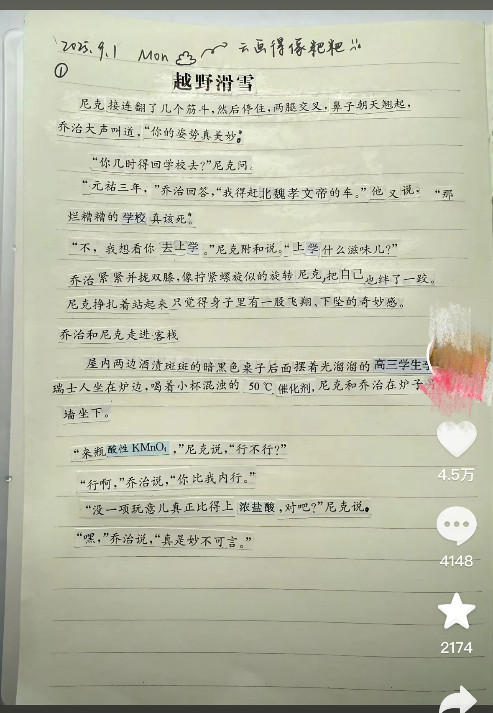

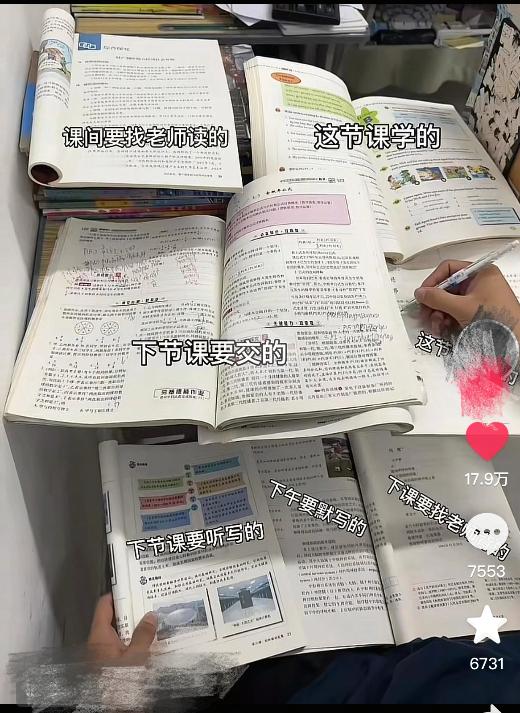

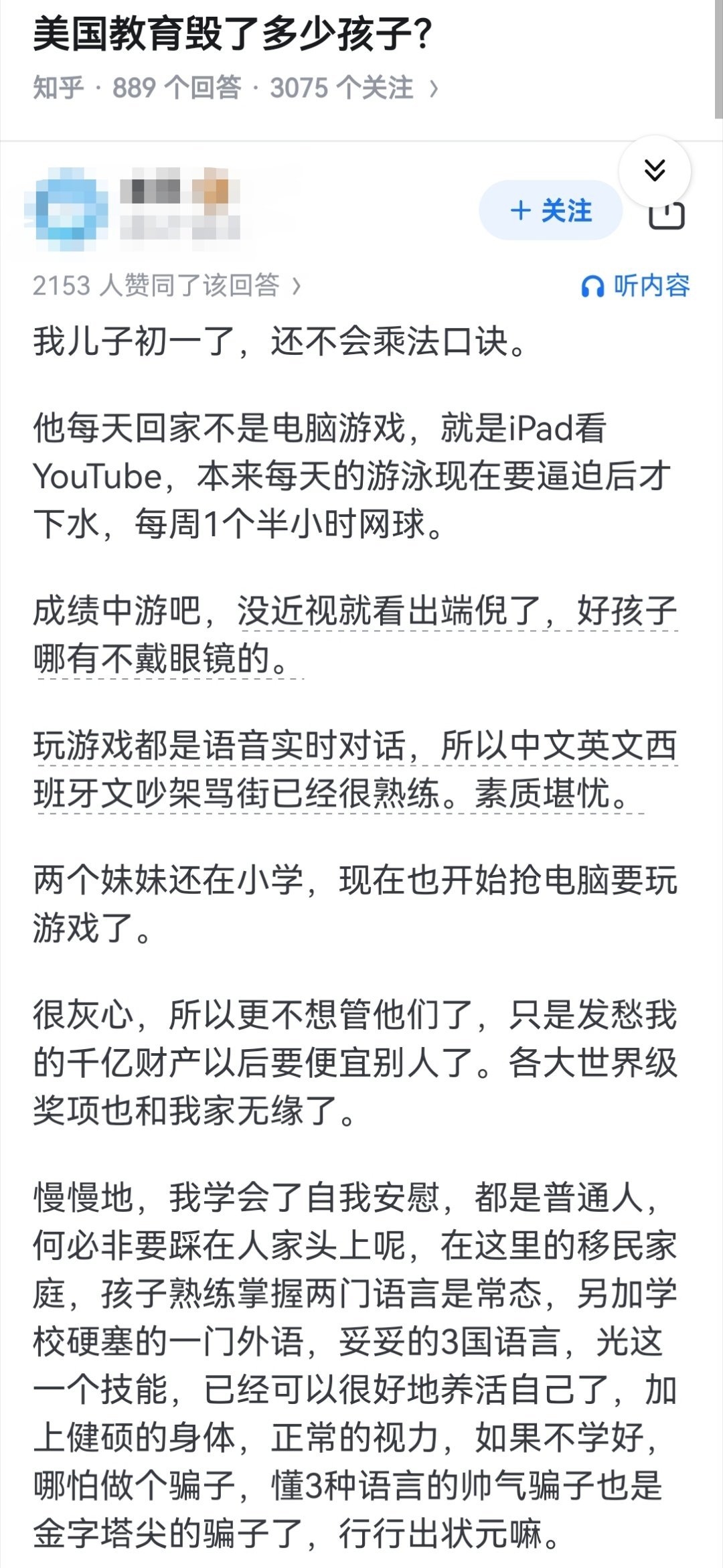

[太阳]9月11日,钱学森之子钱永刚怒批教育:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!” (信息来源:极目新闻——钱学森之子钱永刚谈“刷题”:抹杀了孩子的好奇心、求知欲,应尽快扭转) 一个18岁年轻人,面对“你对什么感兴趣”这个问题,却茫然失措? 这并非个例,钱学森的儿子钱永刚教授就发现了这个现象,他觉得,没日没夜的刷题,正在把孩子们与生俱来的好奇心一点点磨掉。 这场危机的根子,可能不是我们给不了答案,而是我们正在丢掉一种能力——跟“问题”好好相处的能力。 在应试这根指挥棒下,“问题”逐渐成了一道道只能通往唯一正确答案的题目。这种模式正在从里到外,把年轻的头脑给牢牢锁住。 你敢信,杭州一所重点中学的学生,平均每天要花4.2个小时刷题?他们的大脑,就这样被训练成了高效的“标准答案处理器”。超过六成的孩子都承认,这么做纯粹是为了考试。 这种训练的代价非常大,脑科学研究亮了红灯:长期重复刷题,会让大脑的思维路径变得僵化,就像马路修得太死,拐个弯都难。 有团队发现,和那些喜欢课外阅读的同学比,高强度刷题者的前额叶皮层,也就是大脑里负责创新的关键区域,活跃度竟然低了27%。 这不就应了中国教育学会副会长张绪培那句直白的批评:题海战术是在“把孩子的思维往下拉”。 但当一张考卷成了通往好资源的独木桥,每个家庭都被卷进来了,甚至有的完全停不下来,谁都不敢先放下刷题这个“武器”,哪怕心里都清楚,它可能在一点顶消磨孩子最宝贵的东西。 但钱学森对儿子钱永刚进行的家庭教育,给我们看了另一种完全不同的思路。他觉得真正能塑造一个人的,不是那些能完美解答的题,反倒是那些暂时没解的挑战。 他儿子钱永刚上初中时,参加数学竞赛,因为好多东西没学过,卷子发下来才30多分。儿子垂头丧气地回家,钱学森却乐了:“这对你未必是坏事。” 他对“满分”的态度也很有意思。钱永刚因为没考满分被老师说了,钱学森只是笑笑;等儿子后来拼命拿到全科满分时,他反而说:“我看之前那样也挺好的。” 在这位科学巨匠眼里,考题总有标准答案,可人生的考题,到处都是未知数。他用行动告诉你,别太执着于那个完美的答案,过程才更重要。 就是这种拥抱不确定、看淡标准答案的智慧,让钱永刚在面对人生重大选择时,有了自己的主心骨。 不管是中途退学去参军,还是34岁“高龄”重新考大学,去读自己真正喜欢的计算机,他的人生证明了一件事:学会跟“问题”和平共处,比掌握一万个标准答案更能培养一个人的生命韧性。 想打破“标准答案”这个魔咒,根本的出路在于重新打造一个鼓励好奇心、鼓励自己提问的教育环境。得让学生从被动接东西的,变成主动找意义的。 钱学森晚年就常说,他那些学术突破,都源于小时候对那些“没用问题”的死磕。这种从心里长出来的问题,才是创新的火种。 钱永刚觉得,“课外阅读”就是点燃这火种最好的方式。这不只是补充知识,更是一场“思维启蒙”。多读书,大脑里负责想象力和自我反思的模块,活跃度能提升19%。 在AI满天飞的今天,只会重复解题的能力正在快速贬值。社会真正缺的,是那种有批判精神,能提出新问题的创新者。这不只是个教育理想,而是时代给我们出的必答题。 教育的本质,应该把孩子心里的那盏灯点亮,让他们看清自己,找到热爱。到那时,问题不再只是为了找一个标准答案,而是变成打开一次探索、一次创造的钥匙。