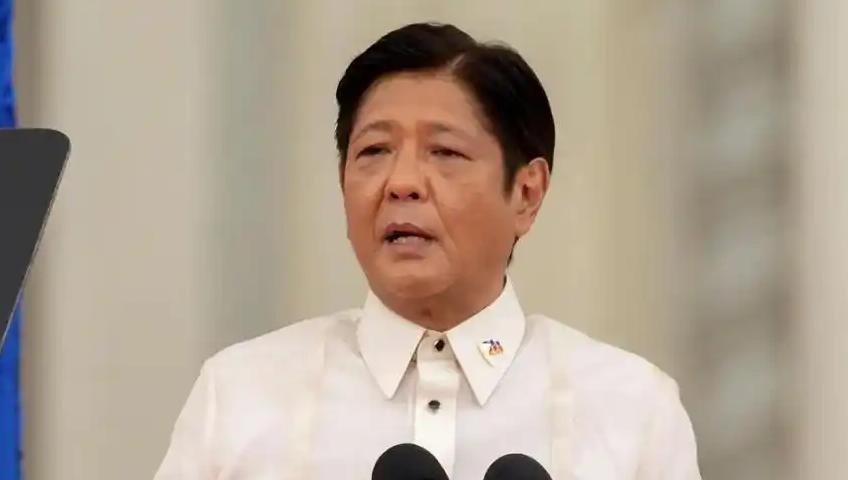

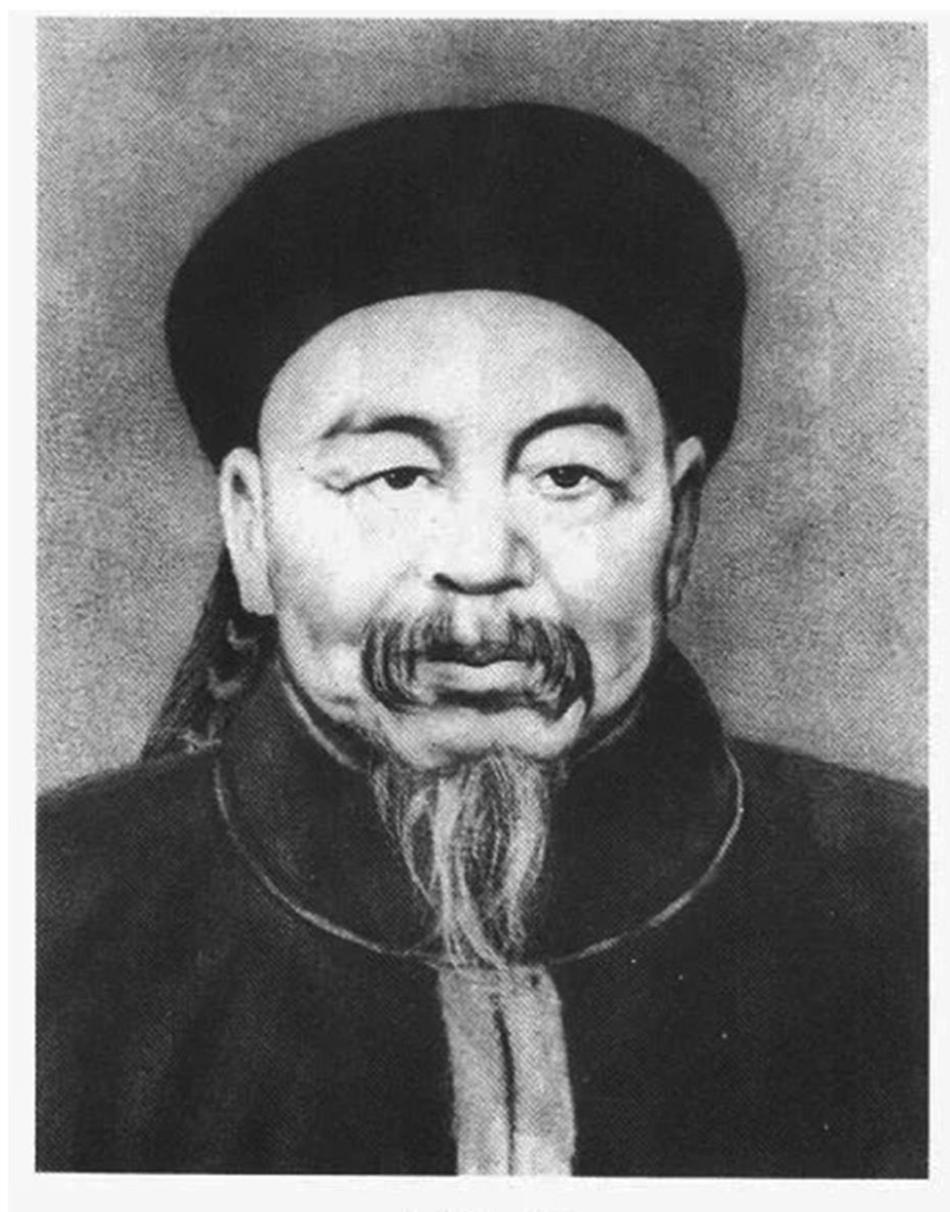

1985年5月,张司令员返回家中便将保姆叫了过来,保姆以为张司令员要说生活上的事,没想到,张司令员直接说道:你能不能借我点钱! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 保姆一下子愣住了,她在张家做了这么多年,知道这位从枪林弹雨里走出来的老军人生活特别简单,衣服洗得发白,吃饭也不讲究,怎么会突然找自己借钱呢? 那时候几百块可不是小数目,顶得上普通工人好几个月的工资。保姆没多问,赶紧回屋把攒下的几百块钱拿了出来。 后来才知道,司令员是要给老家的乡亲们寄钱,那时候他老家遭了旱灾,地里的庄稼几乎没收成,好多人家连饭都吃不上。 这位张司令员就是开国少将张铚秀,时任昆明军区司令员。一个战功赫赫的正军级干部,月薪300多元,竟然需要向保姆借钱,这背后藏着的是一位老将军深厚的为民情怀和刻在骨子里的奉献精神。 张铚秀1915年生于江西永新一个贫苦农民家庭,13岁就参加了农民暴动,1934年加入中国共产党,从此把一生都献给了革命事业。 他经历过长征的艰苦岁月,抗日战争和解放战争中也立下不少战功。1955年被授予少将军衔。 就是这样一位高级将领,对自己却近乎“苛刻”。他每月大部分工资都被用来资助烈士遗孤、患病战友和家乡建设,留给自家的生活费不足50元。 他抚养着包括牺牲弟弟之子在内的9个孩子,司机患脊髓炎瘫痪后,他自掏腰包承担医疗费和每日三餐。听说永新县修桥缺钱,他立即借债凑足300元工程款,却坚持不在功德碑上留名。 这种“穷大方”作风让保姆都忍不住数落:“别人有难您就帮,现在自己揭不开锅,谁来帮您?”但张铚秀总是笑着说:“钱花在该花的地方才更有意义。” 在他看来,自己的一切都是国家和人民给的,能为百姓做点事是应该的。 有人劝过他,说政府会有救济,不用他个人这么操心。张铚秀摇摇头说:“乡亲们等着粮食下锅呢,多一分钱就能多买些粮,就能多撑几天。我是从那儿走出来的,不能看着他们受苦。” 这种朴实和真诚是刻在他骨子里的。他一辈子都保持着革命军人的本色。军大衣袖口磨烂了舍不得换,家里的沙发塌了,找块三合板钉上继续用。 早饭常年是干馒头,上街买菜专挑便宜的豆腐。甚至新婚之夜,警卫员端来一碗红烧肉,他转身就送给了门口的乞丐。 张铚秀对家人要求同样严格,1979年对越自卫反击战时,昆明军区司令员杨得志因患重病住院,张铚秀奉命指挥云南方向作战。 他不仅到一线勘察地形指挥战斗,还将自己的4个儿子1个女儿1个女婿全都送上了前线。 有一次他三儿子张学民因公途经军区前,特意去看望父亲,没想到换来的却是一顿严厉的批评。 根据张铚秀的要求,张学民办完事后立即搭乘值班飞机返回部队,在战斗打响前回到前线,后来因出色完成任务荣立三等功。 1985年对张铚秀而言是双重考验,除了老家受灾需要帮助外,还面临着“百万大裁军”的重大变革。 中央军委决定将昆明军区合并到成都军区,不少干部有怨气,许多老同志老战友都让张铚秀去找中央军委领导反映,希望能继续工作。 张铚秀却表示要服从中央安排,在军区师以上干部大会上,他带头表示拥护党中央和中央军委的决定,明确提出领导干部要带头做到“不伸手不干扰不麻烦”的“三不”原则。 退休后的张铚秀更加节俭,他把大部分退休金用于资助烈士遗孤,床头柜摆着老家捎来的咸菜罐子。医护人员想给他换高级病房,他摆手说:“钱要花在刀刃上。” 2009年临终前,95岁的他上交了最后一笔5万元特殊党费,遗物里只有厚厚一叠汇款单和记满帮扶账目的工资条。 他没有留下多少物质财富,但却留下了一份坚守责任的精神,一份全身心为他人着想的坚持。 在江西永新县,“军民连心桥”的栏杆被摸得发亮。当地老人总对年轻人说:“知道这桥为啥结实?当年有位老将军,连保姆的钱都借来修它。” 张铚秀的一生就像一支永不褪色的号角,从永新山村的铁皮声响,到湘黔战场的制胜雷音,再到贯穿一生的无声奉献命令,向世界宣告着一名共产党人的高风亮节。 他用行动告诉我们什么是真正的富有,从不是存款数字,而是能在他人需要时毫不犹豫伸出的那双手。 如今再提起他向保姆借钱这件事,人们想起的不是“借钱”这个举动,而是一位老军人对百姓那份沉甸甸的爱。 这种精神遗产比任何勋章都持久,永远激励着后人,告诉我们真正的力量不是来自权力与地位,而是来自责任心和担当。 信息来源: 中国军网《那些从儿童团走出来的共和国将领》 中国经济网《张铚秀:永葆共产党员和革命军人的政治本色》 中国县域经济报《红色档案│伴随张铚秀将军一生的“抗大”毕业证书》