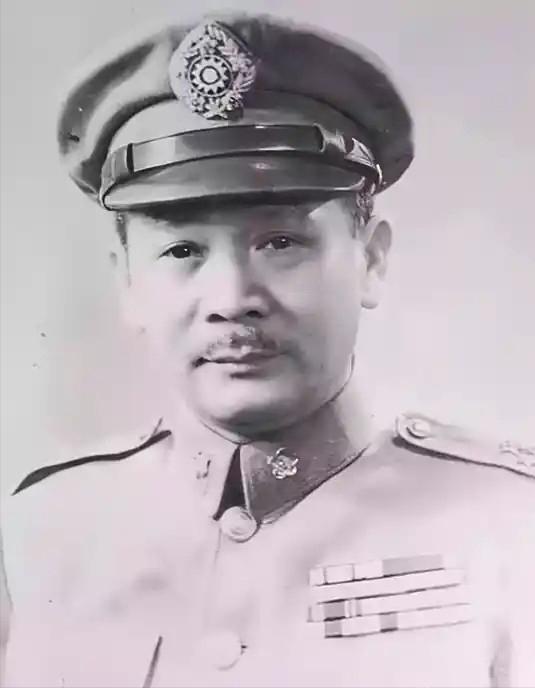

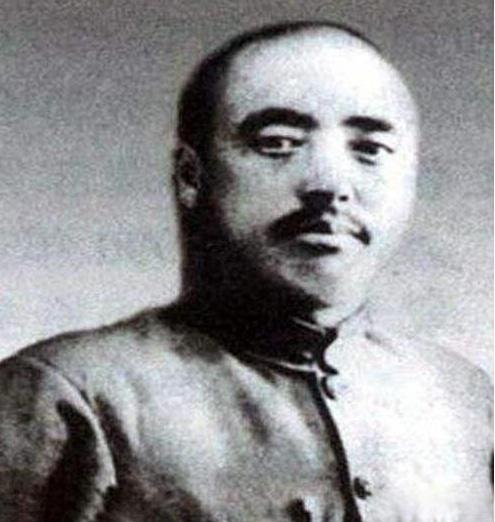

国民党上将总司令张发奎,绝对是国民政府中真正的奇葩,在他的部队中,有名有姓的共产党人有两千多名,他心里跟明镜似的,却不管不问。[凝视] 1927年夏天,国共合作彻底破裂,蒋介石和汪精卫先后对共产党人举起了屠刀,面对这种局面,中共急需找到一个突破口进行反击,他们最先想到的地方是广东,这里是大革命的摇篮,群众基础好,还有出海口便于争取国际援助。 但要重回广东,就需要一位国民党内部愿意合作的将领来撑场面,他们选中了张发奎。 张发奎确实是合适的人选,他是广东始兴人,一辈子打仗大多在广东,手下许多官兵也是广东子弟。中国人向来重视乡土情结,这些官兵思乡心切,张发奎本人也有回广东的想法。 而且张发奎对共产党员的态度在国民党将领中堪称异类,他的部队是旧军队中共产党员最集中的地方,最多时达到三千人左右,叶挺、贺龙、叶剑英、恽代英等后来名声显赫的共产党人都曾是他的部下。 当时国民党内部清共声音高涨,很多右派将领极力排斥共产党人,但张发奎却不同,他不仅允许共产党加入他的军队,还不限制他们在军中发展壮大,有人提醒他要提防叶挺等共产党将领,他却自信地说:“叶挺是我在广东的小同乡,我们两人关系很好,想来叶挺也绝不会为难我。” 张发奎为何如此特别?这与他早期的革命经历有关,他信服孙中山“联俄联共、扶助农工”的政策,认为大敌当前应该联合所有力量共同对敌。 他看到了共产党人身上那种为革命奋斗的精神,这种精神让他十分钦佩,当时社会上流传着一句话:“蒋介石屠杀共产党、朱培德遣送共产党、张发奎收容共产党。” 张发奎的军事才能毋庸置疑,他早年跟随孙中山讨伐陈炯明,在北伐战争中更是打出了“铁军”的威名,1926年他率部在汀泗桥战役中与吴佩孚的军队浴血奋战,汀泗桥地势险要,易守难攻,但张发奎身先士卒,最终大败吴佩孚部队,接连拿下汀泗桥和贺胜桥,直逼武昌。 然而这位能征善战的将军,在政治上却显得不够敏锐,他后来深受汪精卫影响,无法做出退出或对抗国民党的行为,当汪精卫也决定“分共”时,张发奎陷入了两难境地,他虽然执行了分共命令,但反对使用暴力手段清理共产党人,不肯对昔日的部下赶尽杀绝。 正是张发奎的这种态度,为南昌起义创造了条件,在起义前的几周里,他三次更改部队驻防位置,每一次调动都让起义部队更容易集结。 他还以军事演习为名,将其他军阀部队调离重要关卡,甚至在一次军事会议上特别指出了南昌城内几个重要军火库的位置,这些恰好成了起义部队首先控制的目标。 起义前一天,张发奎突然宣布身体不适,要去郊外温泉疗养,这个决定给了起义部队最后的行动空间,当起义打响时,他正好不在南昌城内,得知起义消息后,他并没有立即派兵追击,而是用了整整一天时间“整理军务”,这让起义部队得以安全撤离。 张发奎后来虽然选择了站在国民党一边,但他在关键时刻的犹豫和观望,客观上为共产党人争取了宝贵时间。 晚年寓居香港时,他得知昔日的部下中有五人成为开国元帅、六人成为开国大将,曾感慨道:“如果当时没有跟错人、走错路;如果当时咬咬牙,举兵参加南昌起义;如果当时跟随共产党干革命,说不定今时今日还能封个元帅之首。” 张发奎这个人物给我们什么启示?在那种年代,能够不赶尽杀绝、不违心站队,保持了中国人最基本的道义和良知,他或许不是一个彻底的革命者,但确实是一个有血性的中国人。 有人说他“两边讨好”,但也有人说他“是条汉子”,你怎么看这位特殊的国民党将领?欢迎在评论区分享你的看法。 信源: 南昌起义军南下广东的战略抉择和历史价值——中国经济网