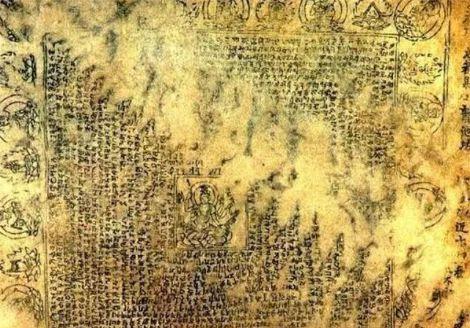

1300年前,唐朝一名贵妇将一个小纸条塞入银手镯的夹层中,这张纸条也被她带入了坟墓中。谁知,1944年,考古专家们打开她的墓穴,发现了这个尘封千年的秘密。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持! 1944年的春天,成都大学校园里一片忙碌。 工人们正挥汗如雨地修筑一条从荷花池通往锦江边的道路,铁锹铲起泥土,尘土飞扬。 突然,一声清脆的碰撞声打破了工地的嘈杂,一位工人的铁锹碰到了硬物。 他弯腰拨开泥土,一块古老的墓砖赫然出现在眼前。 消息很快传到了四川大学历史系,考古学家冯汉骥教授闻讯赶来,一场跨越千年的秘密即将被揭开。 随着挖掘的深入,人们发现这里并非孤零零的一座墓,而是四座古墓并肩而立。 其中三座属于南宋时期,规模较小,随葬品寥寥无几,显然是平民的安息之地。 但第四座墓却与众不同,它的砖墙采用“三平一竖”的砌法,墓底铺砖,虽历经千年风雨,结构依然清晰可辨。 冯汉骥教授根据墓葬形制和随葬器物,断定这是一座唐代墓葬。 唐代是中国历史上最辉煌的朝代之一,这座古墓的发现让所有人充满期待。 墓室打开后,棺木早已腐朽,只剩下一具女性遗骸静静躺在那里。 她的右臂上戴着一只银镯,虽然历经千年,依然泛着微光。 起初,这只银镯并未引起太多注意,毕竟唐代墓葬中金银器并不罕见。 但当考古人员将银镯带回实验室仔细检查时,一个惊人的发现彻底改变了他们的看法。 这只银镯竟然是空心的,里面藏着一卷薄如蝉翼的纸。 纸张展开后,上面密密麻麻印着梵文经咒,中央绘有一尊六臂菩萨像,边缘装饰着莲花纹样。 最引人注目的是纸张右下角的一行汉字:“成都府成都县龙池坊近卞印卖咒本”。 经专家鉴定,这是一份唐代雕版印刷的《陀罗尼经咒》,印制时间大约在公元800年前后,比敦煌发现的《金刚经》还要早几十年。 这份经咒的出土,不仅证明了唐代成都已是雕版印刷的中心之一,更将中国雕版印刷的历史向前推进了一大步。 墓主人为何要将经咒藏进银镯?这背后或许隐藏着一段不为人知的故事。 唐代佛教盛行,尤其是上层社会的女性,常将经咒贴身携带以求平安。 但这位贵妇选择将经咒藏入手镯夹层,而非公开佩戴或放置于棺中,显然有着更私密的用意。 或许这是她临终前的执念,希望经咒能护佑她通往极乐世界。 又或许这是母亲留给她的嫁妆,寄托着对女儿的深深祝福。 无论哪种猜测,这只银镯都超越了普通首饰的意义,成为连接古今的情感纽带。 这份《陀罗尼经咒》的发现,不仅改写了中国印刷史,更让我们得以窥见唐代成都的繁华景象。 唐代中后期,成都已是西南地区的经济文化中心,杜甫曾用“喧然名都会”来形容它的繁荣。 当地工匠改良造纸工艺,用构树皮、麻布和蚕茧纤维造出轻薄坚韧的茧纸,成为印刷经咒的理想载体。 而雕版印刷的普及,恰恰反映出唐代佛教信仰的盛行与市民文化的繁荣。 墓主人的身份至今成谜,但从随葬品来看,她绝非普通人家。 墓中虽无金银珠宝,但精致的铜镜、雕花的木制镜台、骨雕梳子和香料罐,无不彰显着她的高贵身份。 她选择带着这份经咒长眠,而非贵重器物,或许在她心中,这份凝聚着信仰与技术的经咒,比任何财富都更接近永恒。 1944年的成都,战火未歇,这座唐代古墓的发现仿佛一道穿越时空的光,照亮了那个动荡的年代。 冯汉骥教授和他的团队在简陋的条件下,用毛刷拂去千年尘埃,让这段被遗忘的历史重见天日。 如今,这只银镯和其中的《陀罗尼经咒》已被妥善保存,成为研究唐代文化、佛教信仰和印刷技术的重要物证。 它们不仅见证了一位唐代贵妇的隐秘心事,更让我们触摸到了那个辉煌时代的脉搏。 官方信源: 四川大学档案馆:《记八十年前川大校内的一次考古发掘》