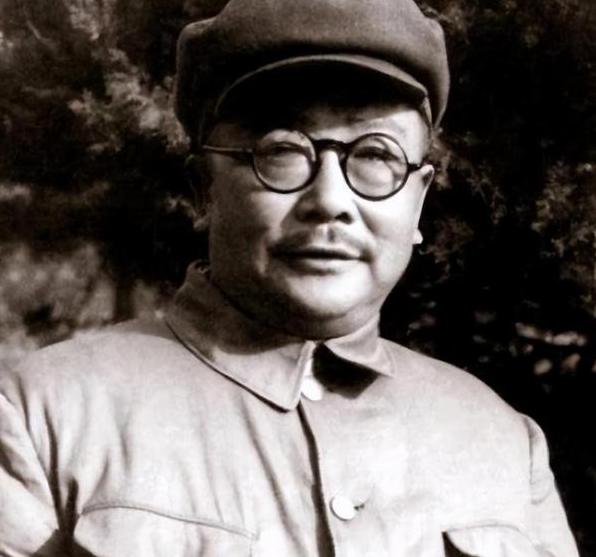

海南岛临高角的海风,带着咸腥味扑在脸上。1950年那个春天,当第四野战军的官兵们涉过齐腰深的海水,踏上碎石滩时,他们看到的景象,让这些从白山黑水一路打到天涯海角的百战老兵都愣住了。 没有预想中的枪林弹雨,迎接他们的,是一排排站得笔挺的战士。他们身上的军装早已褪色、破旧不堪,许多人脚上绑着棕榈叶编的“草鞋”,甚至打着赤脚——脚底板结满了厚厚的老茧和裂开的口子。然而,那一双双眼睛,却亮得惊人,比战士们肩上擦得锃亮的钢枪还要锐利。 队伍最前面,一面红旗在风中艰难地飘扬。旗边磨出了毛边,红布褪成了淡粉色,可那旗杆,却被无数双手摩挲得油光发亮。 “那身军装……是1927年红军刚成立时的样式啊!”95岁的老兵李大海至今回忆起来,声音依然带着颤抖。他放下沉重的背包,目光紧紧锁住那个举旗的小个子战士。眼前的景象太震撼了:这支孤悬海外23年的队伍,不仅建制完整,人数竟有两万之众!他们穿着红军初创时的军装,仿佛从历史深处走来。 这支队伍,就是琼崖纵队。他们的故事,始于1927年9月23日文昌县椰子寨的那一声枪响。冯白驹举起义旗,“琼崖讨逆革命军”宣告成立,海南岛上的革命火种就此点燃。 孤岛坚守,谈何容易?1932年,在母瑞山的残酷围剿中,红军主力从上千人锐减到不足三十人。冯白驹的亲弟弟,就在那缺医少粮、伤病交加的山林岁月里,永远闭上了眼睛。剩下的人,啃树皮,裹藤蔓,过着野人般的生活。整整八个多月,没人叛变,没人逃跑。支撑他们的,是比山石还要坚硬的信念。 抗战烽火燃起,琼崖红军被改编为“广东省民众抗日自卫团第十四区独立队”。然而,孤悬海外的处境,让他们始终未能获得八路军的正式番号,也无法更换那身早已褴褛的红军军装。于是,他们选择保留——保留红军的帽徽与领章,更保留了红军的纪律与信仰。这身旧军装,成了他们不屈的象征。 琼崖纵队的艰苦,远超四野官兵的想象。1949年,全纵队两万五千人,只有一万三千支步枪,重机枪不到四十挺。超过六成的战士,手里握着的还是大刀和梭镖。老战士王昆回忆,最金贵的是缴获的“三八式”步枪,子弹要用竹筒一发发数着分,每人能领到五发,那就是“富裕户”了。 军装更是难题。1949年,全纵队仅有137匹棉布,平均六个人都分不到一套新衣。许多战士身上的军装补丁摞着补丁,有人数过,最多的一件竟缝了27块!然而,就是在这样极端的困境下,他们创造了奇迹。八年抗战,大小战斗2200余次,歼敌6000人,控制了海南岛近半壁江山。他们首创的“内线转外线”游击战术,在敌据点间灵活穿插,成为全国游击战的典范。 为了迎接主力部队渡海,琼崖纵队早已倾尽全力。他们筹集了30万斤粮食,派出300多名熟悉地形的向导。当衣衫褴褛的琼崖战士,把自己珍藏多年的布鞋、绑腿,塞到“老大哥”手里时,四野官兵无不为之动容。一个小战士光着脚跑了几十里山路送来情报,脚底全是血口子。四野战士心疼地递上新胶鞋,他却憨厚一笑:“留给打冲锋的同志吧!” 当四野送来2000套崭新的军装时,琼崖纵队党委专门下发通知:优先满足女同志和伤病员,机关干部最后领取。这种作风,让四野官兵深受震撼。战后,四十军指挥部在感谢信中写道:“若无琼纵二十三载血火坚守,海南解放不能速成!” 入城典礼那天,邓华将军特别指定琼崖纵队作为阅兵主体。他掷地有声地说:“这支部队不是新兵,不是支前队,而是坚守孤岛23年的红军!”周恩来总理也曾盛赞冯白驹:“他是琼崖人民的一面旗帜。” 如今,在母瑞山革命根据地纪念馆里,静静地陈列着一件当年的红军军装。光是肘部,就缝了七层补丁。它无声地诉说着那二十三年的孤岛岁月——三起三落,几近覆灭,却总能浴火重生的不朽传奇。 夕阳的余晖洒在琼州海峡上,波光粼粼,如同铺满了金色的鳞片。临高角的海滩边,两位老兵并肩而立:一位穿着崭新的四野军装,一位穿着补丁摞补丁的琼崖纵队旧军装。四野老兵掏出压缩饼干递过去,琼崖老兵咧嘴一笑,从兜里摸出个野果子:“俺们有这个,甜着呢!” 他们身后,那面褪成淡粉色的红旗仍在风中飘扬。夕阳的照耀下,那根被无数双手磨得锃亮的旗杆,仿佛淬过火的钢,闪耀着永恒的光芒。