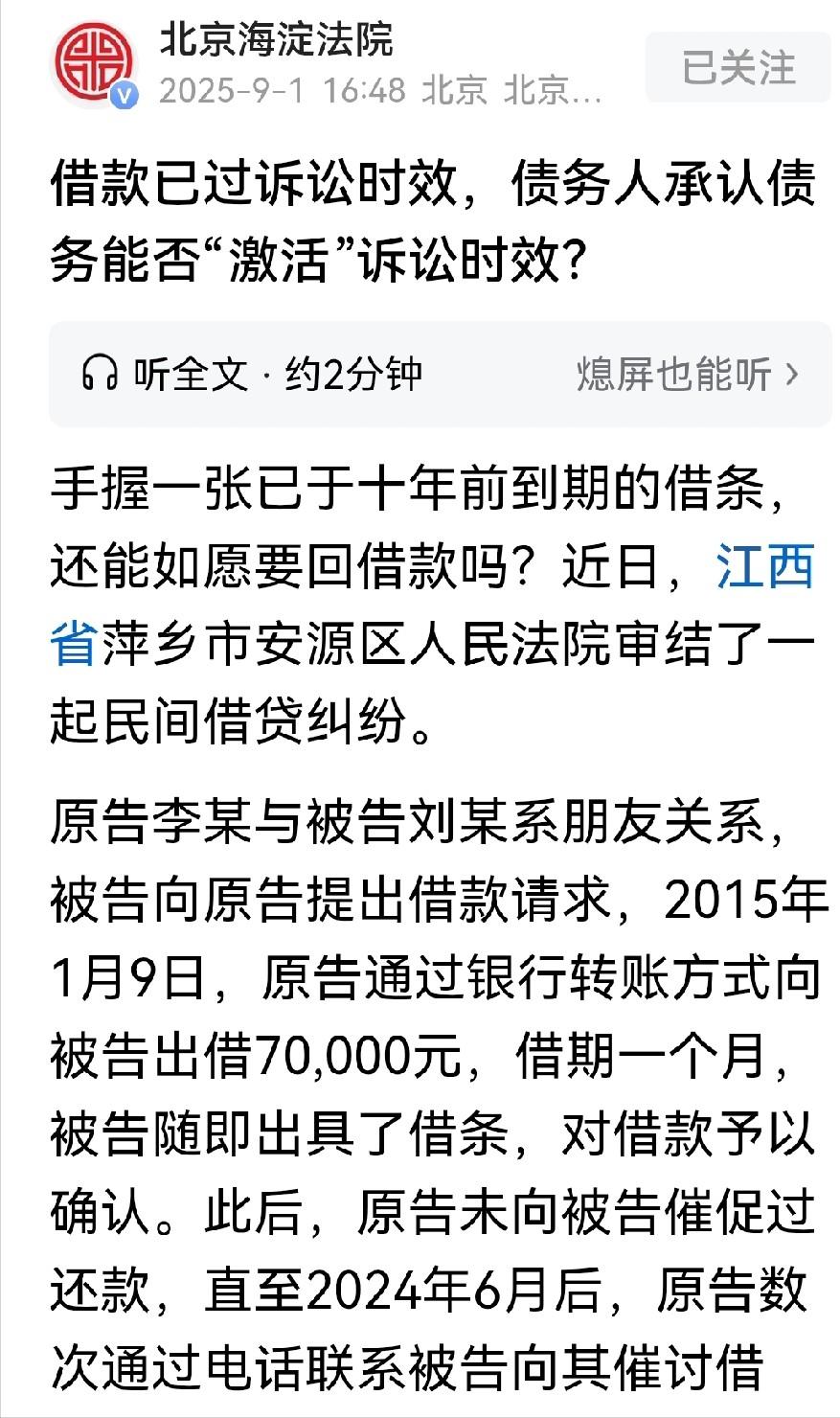

江西萍乡,男子的朋友遇到了难事,向他借了7万块钱,男子全家给他凑了7万,朋友写了借条,一个月还钱。一个月后,朋友没还钱,男子认为朋友暂时有难,就没好意思催。直到9年后,男子也遇到了难处,找到朋友还钱,朋友只说知道了,就是不提还钱的事。男子实在没办法,告到法院,朋友说:法院判他还钱,他就还。然而,男子拿到判决结果,顿时崩溃! 有时候,最铁的关系,可能就毁在一笔钱上,李某和老刘,是一起光屁股长大的交情,几十年下来,跟亲兄弟没两样。 李某这人,出了名的够意思,对朋友那叫一个信任,一个慷慨。所以2015年那会儿,当老刘火烧眉毛急需钱周转时,他第一个想到的就是李某,觉得这哥们儿肯定能拉他一把。 果然,李某听完二话不说,当天就凑了7万块钱转了过去。他本来连借条都觉得没必要,但老刘坚持写了一张,白纸黑字写着借期一个月。借款日是2015年1月9日,还款的最后期限就是同年2月9日。 一个月很快就过去了,钱的事儿,老刘那边却没了动静。李某也没当回事,心想谁还没个难处,自己当时也不等钱用,甚至慢慢地都快把这事给忘了。家里人看不下去,提醒他说,七万可不是小数目,也是东拼西凑来的,得催催。 可李某觉得抹不开面子,怕一开口让老刘难堪。那段时间,两人还跟以前一样吃饭走动,可老刘就是绝口不提还钱的事。李某总觉得,老刘不是那种赖账的人,可能就是手头紧,不好意思说。 日子就这么一天天过去。后来,老刘的日子明显好起来了,过得挺富足,可那笔钱,还是没还。两人之间的联系也越来越少,最后几乎断了。 整整九年后,李某家里急用钱,这才猛地想起这笔旧账。他给老刘打了个电话,开口要钱。电话那头,老刘倒是挺爽快,承认借了钱,也认这七万的数额。 可李某一提还钱,老刘就支支吾吾,要么就一句“嗯,我知道了”,然后就没了下文。催得急了,老刘甚至甩出一句:“法院判我还我就还。”这下彻底把李某给惹恼了。 李某心想,有借条,还有你亲口承认的录音,这官司还能输?于是他一纸诉状,把多年的好友告上了法庭。他觉得证据确凿,自己赢定了。 法庭上的结果却让他傻了眼。法官指出,借款的约定还款日是2015年2月9日。根据《民法典》规定,民事权利的诉讼时效是三年。也就是说,李某最晚应该在2017年2月9日之前起诉。 现在时间已经过去了九年,远远超过了法律保护的期限。李某在这期间,又拿不出任何催过款的证据来证明时效中断过。 李某不服,拿出录音说:“他承认了啊!”法官解释道,录音里老刘只是承认了“借过钱”这个事实,但没有明确说“我同意还钱”或者“我马上就还”。这种口头承认事实,并不能让已经过期的诉讼时效“复活”。 法官打了个比方,如果当时老刘哪怕还了一块钱,这个行为就代表他愿意继续履行债务,那三年的时效就会从那一刻重新开始计算。可惜,老刘一分钱没还。 法律就是这么规定的,诉讼时效一旦过期,债务人就有权抗辩,可以不还钱。最终,法院驳回了李某的全部诉讼请求。七万块钱,就这么打了水漂,李某失去了通过法律途径拿回钱的权利。 这判决一出来,很多人都炸了锅,觉得这不明摆着是便宜了“老赖”吗?欠债还钱天经地义,怎么到了法庭上,承认欠钱都不管用了?这以后谁还敢借钱给朋友? 但这就是法律的冷酷和现实。它不保护那些躺在自己权利上睡觉的人。这个故事给所有人都上了一课:朋友之间的情谊再深,牵扯到金钱,也得多长个心眼。信任不能替代法律程序,别因为一句“不好意思”,最后让自己吃了大亏。 对此,你怎么看? 信源:北京海淀法院

上林师家沟王

老赖是这样练成的[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

用户92xxx00

不怕被灭门啊[哭笑不得][哭笑不得]