刚游说各国不要参加九三阅兵,3天不到,日本又对中国提出交涉。要求中国就社交媒体上出现的“侮辱日本天皇”的短视频,尽快做出妥善处置措施。

早在 8 月 24 日前后,共同社就曾报道,日本驻外机构正通过私下沟通等方式,向部分国家传递 “不建议参与北京九三阅兵相关纪念活动” 的信号,虽未公开点名具体涉及哪些国家,但从日媒后续披露的信息来看,其重点沟通对象多为与日本有紧密经济或政治往来的国家,试图通过这种非公开游说影响纪念活动的国际参与度。

不过从实际反馈来看,多数国家并未明确响应日方诉求,不少国家仍表示会根据自身外交安排决定是否参与,日方此次游说并未达到预期效果。

就在游说动作尚未完全落地时,8月25日,日本《产经新闻》突然发文,指称中国多个社交平台出现 “恶搞、侮辱昭和天皇” 的内容,包括 AI 合成的短视频和表情包,文中具体描述称部分视频里有 “模拟昭和天皇四肢着地、模仿动物叫声” 的画面,还提及这些内容在部分自媒体账号中传播,随即呼吁日本外务省介入处理,要求中方 “管控此类有害内容”。

该报道一出,迅速被日本国内多家保守派媒体转载,短时间内将这一原本传播范围有限的网络内容炒热,为后续外交施压铺垫了舆论基础。

到了8月26日,日本内阁官房长官林芳正在例行记者会上公开表态,明确称日本外务省已就社交平台“侮辱天皇”视频一事,通过外交渠道向中方提出正式交涉,要求中方“尽快采取妥善处置措施”,还特别提到“此类内容若持续传播,可能对中日两国关系造成损害”,言语中带有明显的施压意味。

不过截至目前,中国官方尚未就所谓“侮辱天皇”视频发布正式定性通报,也没有公开表示会针对此类内容采取统一处置行动。从国内社交平台的实际情况来看,被日媒提及的相关视频多为小众AI合成作品或历史素材二次创作,传播范围集中在个别兴趣社群,并非主流内容,不少网友和自媒体评论认为,日方此次刻意放大边缘网络内容,有小题大做、转移焦点的嫌疑。

深入来看,这一事件的争议核心首先集中在所谓“侮辱天皇”内容的实际性质上。从现有信息可知,这些内容既非官方发布,也不是广泛传播的热门作品,更多是个人创作的边缘内容,且多数为AI合成,并非真实历史影像,日媒在报道中刻意夸大其传播范围和影响力,显然是想借“天皇名誉”这一敏感点制造话题。

其次是法律与主权层面的矛盾,中国一直依法对互联网进行管理,对于违法违规内容有明确的判定标准和处置流程,日方以“保护天皇名誉”为由,要求中方按照其诉求处置国内网络内容,本质上是对中国内政的干涉,也不符合国家间平等交往的原则,毕竟每个国家的文化背景、法律体系不同,不能用自身标准要求他国。

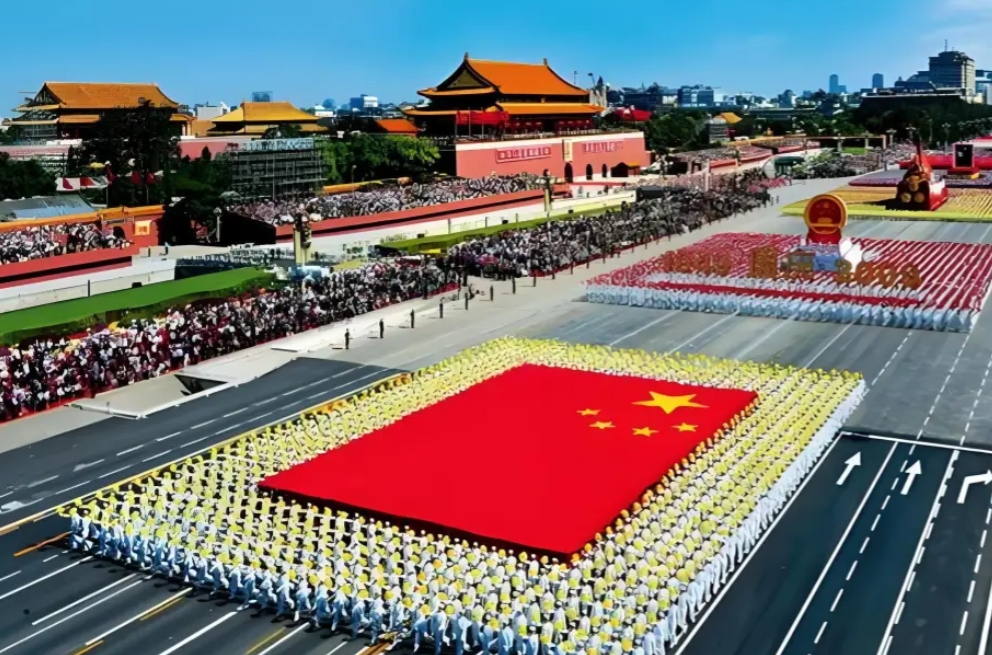

更值得注意的是事件发生的时机敏感性,九三阅兵是中国纪念抗战胜利、铭记历史的重要活动,承载着对反法西斯战争胜利的纪念意义,日方在这个节点先游说他国不参与纪念活动,后又借网络视频向中方施压,这种“组合拳”式的动作,很容易让人联想到其试图转移国际社会对历史议题的关注,同时也暴露了其在历史认知问题上的双标态度。

一方面对自身历史上的侵略行为避重就轻,另一方面却对他国国内的小众网络内容过度敏感,甚至上升到外交层面施压。

从后续发展来看,中方大概率会继续遵循国内法律法规和互联网治理规则,对确实违反法律的内容依法处置,但对于单纯的冒犯性个人创作,会保持必要的克制,避免被日方借题发挥、进一步炒作话题。

毕竟若中方过度回应,反而可能落入日方设置的舆论陷阱,让原本的小众事件升级为双边关系的摩擦点。而如果日方持续升级外交施压,甚至采取单边对抗措施,不仅会影响中日之间的务实合作,比如经贸、文化交流等领域,还可能加剧地区舆论的对立,不利于东亚地区的稳定。

长远来看,围绕历史认知和网络言论边界的博弈,可能会成为中日关系中的长期议题。日本国内的保守势力一直试图淡化侵略历史,此次借“天皇”议题施压,也有迎合国内保守舆论、转移自身内政压力的考量;而中国在历史问题上的立场坚定,同时依法维护网络空间秩序,两者之间的认知差异需要通过平等的双边对话来逐步化解,而非通过施压或炒作话题的方式。

未来,中日双方若能在相互尊重主权的基础上,建立更畅通的沟通机制,明确彼此在历史认知、网络治理等领域的底线和规则,才能有效减少误判,避免类似的摩擦反复出现,这对两国关系的健康发展至关重要。