1976年1月周总理逝世,全国人民悲痛不已。然而1977年1月,周总理突然又出现在众人面前,大家看到这一幕,顿时哭声一片。

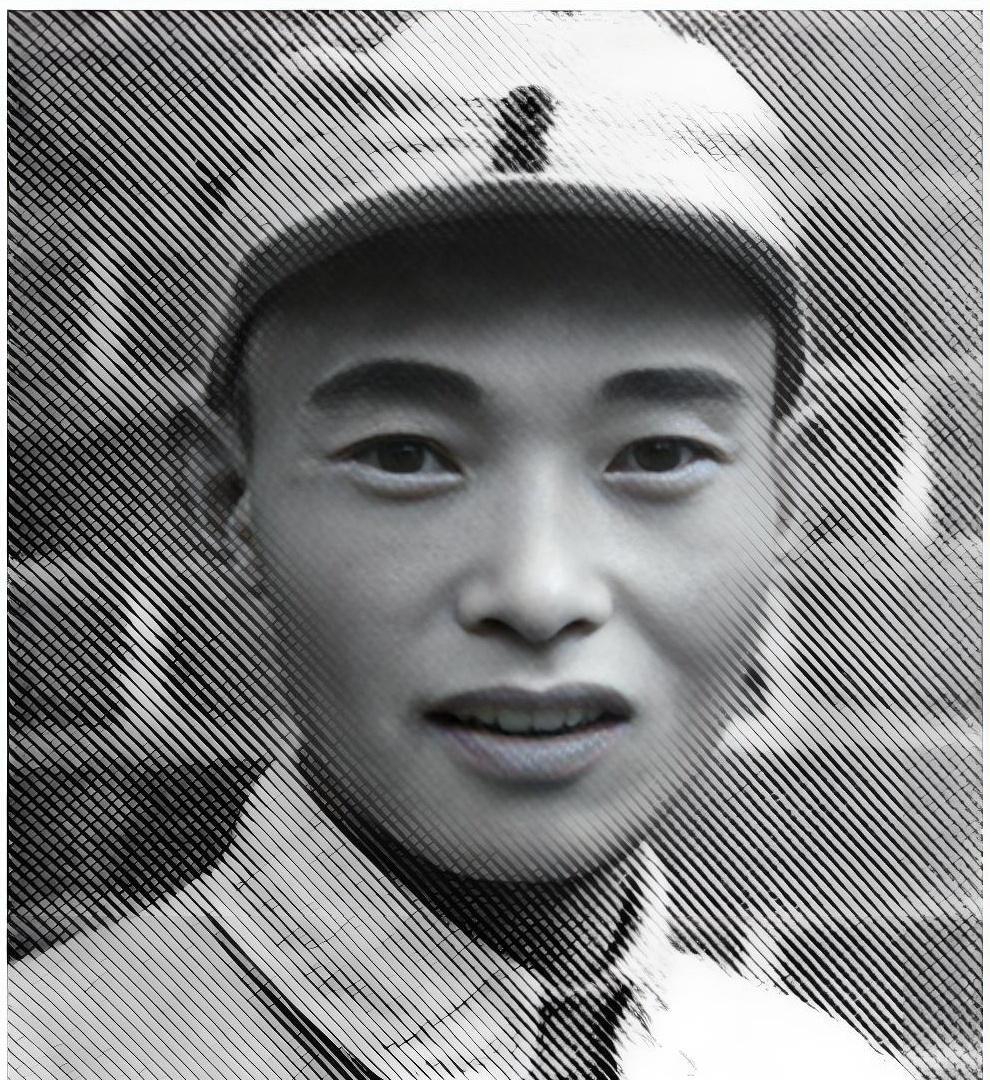

1976年1月,周恩来总理溘然长逝,全国人民沉浸在无尽哀痛之中。仅仅一年后的1977年1月,一个熟悉的身影竟再次出现在人们眼前,泪水与掌声交织,哭声响彻全场。这不是超自然的奇迹,而是艺术的力量将周总理的形象带回人间。王铁成用他的表演,让亿万人民在思念中找到慰藉。这究竟是怎样的故事? 1976年1月8日,周恩来总理因病在北京去世,享年78岁。这一消息传遍全国,引发了前所未有的哀悼浪潮。无论是城市还是乡村,人们自发走上街头悼念这位深受爱戴的领导人。那是一个寒冷的冬天,但无数人聚集在北京街头,泪水模糊了视线。从普通工人到知识分子,从老人到孩子,所有人都感受到了一种深刻的失落。周总理一生致力于国家建设与人民幸福,他的离去仿佛带走了一个时代的温暖与希望。 周总理逝世后,全国范围内的悼念活动持续了数日。官方组织了隆重的追悼会,而民间的情感表达更为真挚而广泛。许多人彻夜守候,只为送别这位伟人最后一程。这种深厚的感情,源于周总理几十年如一日的无私奉献。他始终把人民放在首位,无论是抗战时期的艰苦岁月,还是新中国建设中的艰难时刻,他的身影总是出现在最需要的地方。 周总理的逝世留下了一个巨大的精神空缺。1976年后的日子里,人们对他的思念从未消减,反而随着时间的推移愈发浓烈。为了回应这种情感需求,文化部门决定通过艺术作品再现周总理的形象。1977年,话剧《转折》应运而生。这部作品旨在通过舞台艺术,让人们重温周总理的风采,同时抚慰失去领袖的悲痛心灵。 担纲这一重任的是演员王铁成。他来自中国儿童艺术剧院,因外貌与周总理有几分相似而被选中。不过,外形的相近只是起点,王铁成深知,要真正演好周总理,必须在精神层面接近这位伟人。他开始了漫长而艰苦的准备过程,反复研究周总理的影像资料,细致观察他的神态、语速和举止,力求将角色的每一个细节都刻画得淋漓尽致。 1977年1月,话剧《转折》进行首次彩排。当王铁成饰演的周总理走上舞台时,观众席上瞬间鸦雀无声,随即爆发出雷鸣般的掌声和止不住的哭声。那一刻,许多人仿佛看到了周总理的归来。他的表演不仅在外形上逼真,更在情感上深深打动了每一位观众。这场演出成为了一次集体情感的释放,让人们在艺术中找到了久违的慰藉。 王铁成的努力并未止步于此。1978年,他在话剧《报童》中再次饰演周总理。这一次,他进一步深化了对角色的理解,将周总理的睿智与亲和展现得更加生动。观众的反响一如既往地热烈,许多人表示,通过王铁成的表演,他们仿佛重新感受到周总理的存在。 1990年,王铁成将这一角色带上大银幕,出演电影《周恩来》。这部影片以细腻的手法还原了周总理生命中的重要片段,王铁成的表演再次获得广泛赞誉。影片上映后,不仅感动了无数观众,还荣获了金鸡奖和百花奖,成为中国电影史上的一部经典之作。他的艺术成就,证明了周总理的精神可以通过表演得以延续。 周总理虽然离开了人世,但他的精神通过艺术得以永存。王铁成的努力,让亿万人民在思念中找到寄托,在悲痛中看到希望。无论是1977年的舞台,还是1990年的银幕,周总理的形象一次次“重现”,不仅是对伟人的缅怀,更是对他所代表的价值与信念的延续。