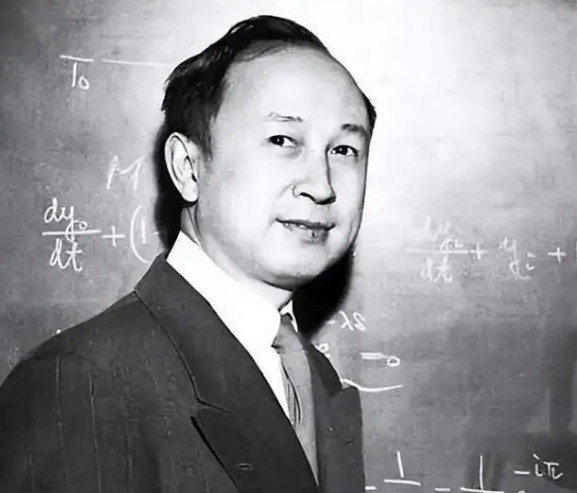

中国导弹为什么如此精准?全靠这位身穿5块钱背心的老人!他曾用18月就破解了“钱学森密码”,实现了导弹“指哪打哪”,这可是连美国科学家都无法完成的研究 ,他却做到了。他就是中国激光陀螺之父,高伯龙院士。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 中国导弹能够实现“指哪打哪”的精准打击,背后隐藏着一段鲜为人知的故事,这个故事的核心,不在先进的导弹外壳,也不在庞大的生产线,而是寄托在一枚小小的激光陀螺仪之上。 它是导弹的“眼睛”,没有它,再强大的火力也只是盲打,更令人惊讶的是,破解这道世界难题的,不是装备精良的实验团队,而是一位身穿五块钱背心、生活简朴到极致的老科学家,高伯龙。 1971年,钱学森在百忙之中留下两张小纸条,上面记录着激光陀螺的基本原理,那时的中国,对这种技术几乎一无所知,两张纸条并没有完整的工程数据,也没有详细的操作指南,更多的是提示性的符号与公式。 这份看似简短的材料,却成为国内科研人员唯一的参照,被称为“钱学森密码”,在当时的环境下,要在完全陌生的领域打开局面,这几乎是一项不可能的任务。 高伯龙原本是一名物理教师,早年曾在抗战期间投身军旅,后来重返清华学习物理,他的专业方向是理论研究,与工程实践相去甚远,但在国家的召唤下,他毅然离开讲台,加入到这项高难度的科研工作中。 刚开始时,他甚至连激光陀螺的样子都没见过,手上掌握的仅仅是钱学森留下的两张便签和一堆需要重新推导的数学公式。 研究环境同样艰苦,实验室是由旧食堂改造的,设备残缺不全,科研人员只能靠算盘和手摇计算机一遍又一遍地演算,最初的几年里,研究团队几乎都在摸索基础原理,连一个像样的实验装置都难以拼凑出来。 在研究逐渐深入的过程中,他们面临一个重大选择:是按照美国走过的二频路线继续跟进,还是冒险选择更复杂、更高精度的四频差动技术。 美国科学家曾因难度过高而放弃四频方案,但高伯龙经过反复推演,敏锐地发现其中存在理论漏洞,他坚定地认为这才是中国真正的突破口,坚持走一条无人走过的路,意味着要承担无数次失败的风险。 实验中最棘手的环节是光学薄膜的镀制,需要在玻璃上叠加二十多层不同材料,每一层厚度都要精确到纳米级,条件有限,团队便自行设计镀膜机,自己打磨零件,上千块镜片在实验中被报废,数据全靠人工计算,失败几乎成为日常,但他们从未放弃。 令人震撼的是,高伯龙仅用一年半时间,便在理论上彻底破解了“钱学森密码”,他提出的四频差动方案不仅在原理上可行,而且在抗干扰和稳定性方面有着天然优势,随后他带领团队从头搭建实验平台,逐步完成了国内首个激光陀螺的理论与实验模型。 这一突破,为中国在国际上赢得了自主研发的主动权,1994年,全内腔四频差动激光陀螺样机通过国家鉴定,中国成为世界上第四个掌握这项技术的国家,更为骄傲的是,该成果的精度比当时美国主流产品高出一个数量级,美国后来不得不重新拾起早已放弃的四频路线。 与科研成就形成鲜明对比的,是高伯龙的朴素生活,他一生淡泊名利,衣着常年简单,最喜欢的是几块钱一件的白背心,实验室里,他总是第一个到场,最后一个离开。 即使年逾八旬,他依旧亲自调试设备,哪怕手指因病变形,也坚持用两根手指敲击键盘,他从不讲究享受,喝水的杯子是掉漆的搪瓷缸,椅子用到变形也舍不得换。 对他而言,生活的简陋并不可怕,唯一让他无法妥协的是科研精度,他把实验数据视为信仰,哪怕耗尽心力,也要追求极致。 激光陀螺的问世,不仅让中国的导弹具备了独立导航的能力,使“指哪打哪”成为现实,也在更广阔的领域发挥了深远影响,它被广泛应用于舰艇、战机、潜艇等战略装备中,为国家安全提供了坚实保障。 同时这项技术还逐渐转化到民用,推动了地质勘探、航空航天、自动驾驶等领域的发展,成为带动相关产业链升级的重要支撑,更为重要的是,这段攻关历程,验证了一个朴素却坚定的信念,核心技术只能依靠自己攻克,不可能依赖外部施舍。 2017年,高伯龙与世长辞,他离开时,身边依旧堆满了激光相关的资料,学生们整理遗物时,发现那件伴随他多年的白背心,已经洗得发白,领口松散,但在他们眼中,这就是一件沉甸甸的战袍。 高伯龙证明了一个道理:真正的核心技术,绝不是靠模仿或依赖获得的,而是凭着毅力与牺牲,靠着“外国人搞不出的,咱们偏要试试”的信念拼出来的。 对于这件事你怎么看?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:科学网——高伯龙:以实验室为家的“背心院士”