1956年,郭沫若强行打开了万历皇帝的陵墓,没曾想,随后眼前发生的一幕,打得所有人都措手不及,得知消息后的周总理怒斥道:从此之后不能开掘帝陵! 郭沫若这位大咖可不是一般人,生于1892年四川乐山,既是文学家,也是历史学家、考古学家。他的诗集《女神》开了新诗的先河,历史研究上还把马克思主义带进了中国古代史,写了《中国古代社会研究》这种硬核书。1956年,他当着中国科学院院长,那会儿中国考古学正热火朝天,大家都想着挖点东西出来,证明咱们的文化多牛。 定陵是明朝万历皇帝朱翊钧的陵墓,朱翊钧在位48年,是明朝当皇帝最久的。定陵在北京昌平明十三陵里,规模大、保存好,地下宫殿里藏着不少宝贝,对考古学家来说就是个大诱惑。郭沫若想着,挖开定陵能搞到第一手资料,既能研究明朝历史,还能给新中国的考古事业撑撑门面。 1956年5月,郭沫若带着中国科学院考古队去了明十三陵。本来他们瞄着明成祖朱棣的长陵,但长陵太大,入口不好找,就改挖定陵。定陵地面建筑还在,万历皇帝的事儿史书上也多,感觉上手容易些。 考古队在定陵折腾了好几个月,1957年9月终于打开了地下宫殿。进去一看,果真不得了!宫殿分前、中、后、左、右五间,总共1195平方米,墙上刻着花纹,地上摆满金光闪闪的器皿,棺椁边全是陪葬品,透着明朝皇家的气派。 最扎眼的是万历皇帝的棺椁。考古队小心撬开棺盖,看到皇帝遗体上盖着龙袍,金丝绣的,镶着珠宝,亮得晃眼。旁边的丝织品、玉器、金银器皿也精致得不行,大家都觉得这趟没白来。 可就在这时候,麻烦来了。有人轻轻一碰龙袍,金黄的丝绸立马变色,表面起了斑点,紧接着就散成灰飘了。其他丝织品也一样,一沾空气就氧化,变硬变脆,颜色全没了。考古队慌了,想抢救,可越弄越糟,墓里的空气像是专门毁东西的,那些宝贝转眼就废了。 这一下,所有人都傻眼了。谁能想到,封了几百年的东西一见空气就完蛋?发掘计划全乱了,大家心里沉甸甸的,考古界也炸开了锅。 这事儿很快就捅到了中央,周恩来总理听说后气得不行。他立马把相关部门叫来,狠狠批了一通,说这次发掘太草率,太不负责。照他的意思,考古不是光挖着玩儿,得对文化遗产负责,没准备好就瞎挖,毁了可就回不来了。他当场拍板:以后没批准、没准备好,帝王陵墓一个都不准动! 周总理这一嗓子,彻底改了中国考古的路子。从那以后,考古界定了“保护为主、发掘为辅”的规矩,对帝陵特别小心。1959年,定陵博物馆建起来了,郭沫若还给题了名,展出3000多件幸存的文物,像青花瓷、金属器皿啥的,留给后人研究。可那些丝织品、木头东西全毁了,成了考古史上抹不去的痛。 定陵这事儿,对中国考古影响大了去了。首先,它暴露了那时候文物保护技术不行。1950年代,中国的考古和保护手段才刚起步,压根儿不知道咋保护这些脆弱玩意儿。这次教训让人明白,挖东西不光是为了看热闹,还得保得住。 再一个,定陵的事儿让政府和学者重新想想考古该咋搞。周总理定了调子后,大家都把保护放第一位,像秦始皇陵、汉阳陵这种地方,后来都没轻易动过,宁可留着不挖,也不冒毁了的险。 对郭沫若来说,这也是一记重击。他本想借定陵给新中国考古扬名,结果搞砸了,心里肯定不好受。后来他也反思了不少,把精力投到文物保护上,想弥补这遗憾。1978年,他因肺炎去世,86岁,骨灰按遗愿撒田里,挺感慨的。

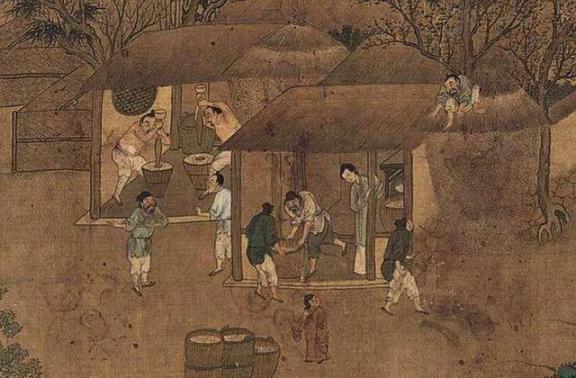

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)