1975年,蒋介石得知国民党黄维特赦的消息时,立刻请他来到台湾,不仅补发他被俘27年的中将军饷,还恢复了他的名誉,然而,蒋介石不明白,黄维已经不是当年黄维,他的做法让人大吃一惊……

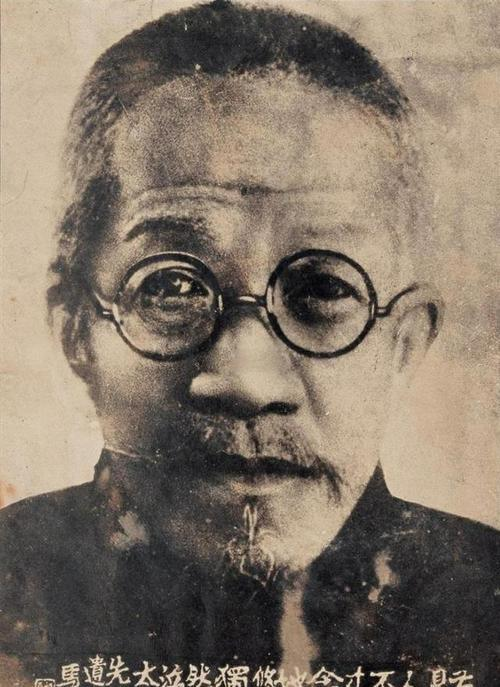

1975年的春天,71岁的黄维迎来了人生的一个岔路口,他刚刚作为最后一批国民党战犯被特赦,走出了关押27年的高墙。 摆在他面前的有两条路,一条通往台湾,那里有他84岁的老长官兼校长蒋介石,一封电报早已递到他手中,条件优厚得惊人。 台湾方面许诺补发他27年的中将军衔薪水,恢复一切名誉,提供台北的高级官舍,并许以“国防部顾问”的高位,蒋介石甚至派人修缮了黄维在江西的祖坟。 另一条路,是留在大陆,北京给他分配了一座四合院,安排他担任全国政协常委,每月发二百元薪水,生活平静,但远谈不上荣华富贵。 对于黄维这个国民党军中有名的“硬石头”,这个曾以黄埔一期生身份为毕生荣耀的人来说,这不仅是地理上的选择,更是一场深刻的身份抉择。 话说,黄维前半生的执拗,都源于他对“黄埔军人”这个身份的极致维护,他出身江西贵溪的贫困农家,早年丧父,师范毕业后当过小学老师。 是同乡方志敏引荐他报考黄埔军校,才彻底改变了他的命运,他作战勇猛,深得陈诚赏识,为人又极为正直,从不贪污军饷,甚至自掏腰包为士兵换掉掺沙的军粮。 1948年淮海战役,他率领的十二兵团在双堆集被围,阵地上的树皮都被啃光了,他依然雷打不动地给士兵讲《曾胡治兵语录》。 兵败被俘时,部下劝他换上便装逃跑,他断然拒绝,他认为战场上没有投降,被俘后更不能低头,这是黄埔军人最后的尊严。 所以,他功德林战犯管理所时,当杜聿明等同学纷纷写悔过书时,他却一头扎进了永动机的研究里,整日埋头画图纸。 黄维拒绝参加劳动,声称自己身体不好,妻子蔡若曙1950年来探望,哭着劝他服个软,他依旧不为所动,他用这种方式,继续捍卫着那个早已崩塌的身份。 然而,共产党对待他的方式,却让他感到困惑,管理所的干部并不强迫他,反而为他配了新眼镜,借来专业书籍,支持他搞研究。 后来,黄维患上结核病,管理所立刻为他安排了单人病房,每天供应牛奶,即便在1960年的困难时期,他的餐桌上依然能见到鸡蛋。 甚至他心脏出了问题,周恩来还特批外汇为他购买进口药。 这些细致入微的关怀,就像水滴一样,一点点侵蚀着他坚硬的外壳,春节时,管理所给战犯们包饺子,他的碗里总会多一个肉丸,这些都不是宏大的说教,而是具体的人情温暖。 真正动摇他信念的,是来自外部世界的巨大冲击,当他从报纸上读到抗美援朝胜利,以及中国第一颗原子弹爆炸成功的消息时,这个固执的老兵激动得彻夜难眠,甚至流下了眼泪。 他笔记本上的一句话,记录了内心的天翻地覆:“新中国搞建设,比造永动机实在,”他穷尽心力追求的理论闭环,在新中国强大的现实成就面前,显得如此苍白。 1964年,黄维的同学杜聿明获得特赦,临走前,杜聿明劝他:“出去看看新社会吧,”这句话在他心里埋下了种子。 1975年黄维获释之后,他受邀参观江西革命纪念馆,在烈士名册上,他看到了一个熟悉的名字:方志敏,那个51年前引荐他进入黄埔军校的同乡,那个让他走上革命道路的引路人。 凝视着这个名字,黄维再也控制不住情绪,失声痛哭,这一刻,他前半生的记忆被重新连接起来,他想起了自己最初的理想,也是为了救国,只是后来,他偏离了方向。 参观结束后,黄维主动写下了一份长达十二页的悔过书,他终于挣脱了“黄埔门生”这层身份的束缚,重新找到了情感的归宿。 面对台湾的电报,黄维只是笑了笑,对身边人说:“老长官还是老样子啊,”他随手将电报锁进了抽屉,再也没有打开过。 他托人给台湾回话:“共产党不记前仇,养我半辈子,现在我更不愿去台湾当分裂国家的罪人”。 晚年的黄维回到了江西老家,他对乡亲们说:“我在这片地上打了半辈子仗,现在就想看着它越来越好,”他关心家乡新建的水库和学校,像一个普通老人一样,享受着故土的安宁。 蒋介石或许至死也不明白,他最看重的“硬骨头”学生为何会做出这样的选择。

主要信源:(光明网——黄维,一个将军的“改造”)