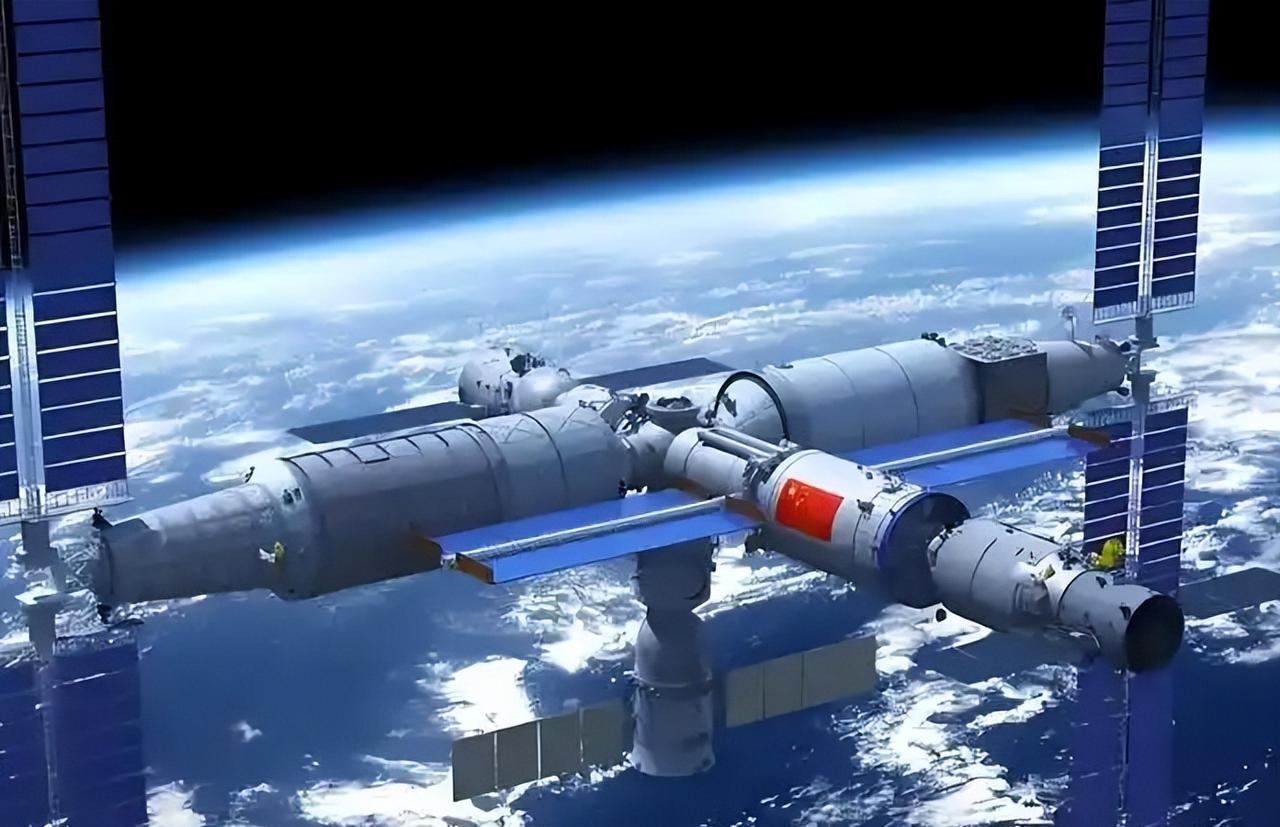

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人? 主要信源:(人民资讯——「热点解读」中国空间站和国际空间站有啥不一样?一文读懂其中区别;光明网——为啥航天员多为三人一组) 神舟十三号飞船的三位航天员在太空中工作了半年,完成了空间站关键技术验证任务。 2023年10月15日,返回舱按计划穿过大气层,稳稳降落在内蒙古的着陆场。 航天员胡光荣在舱内仔细检查设备状态,另外两位航天员也在各处忙碌着清点仪器,准备把这次特别的太空经历完整地带回地球。 人类经过漫长探索才建成的空间站是个值得自豪的成就。 中国的天和核心舱去年升空,配套舱段陆续对接成功,首次载人飞行和太空行走都引发广泛关注。 但有些网友注意到,咱们的空间站最多只能住3个人,而国际空间站曾经一次容纳过十三名宇航员,这让不少人觉得奇怪。 既然被称作“太空家园”,怎么住的人反倒少了? 国际空间站从2000年开始运行,二十多年间接待过各国航天员。 它没有固定飞行路线,是目前最大的太空实验室。 按照早年的计划安排,每年四到六月会轮换一批工作人员。 这个住多少人是有讲究的,得综合计算物资供给、实验需求等多方面条件。 站内长期设有固定床位,分布在三个休息舱里。 还有三个多功能加压舱,打开隔板能当集体活动区,关上又能临时住人,理论最多容纳十二名宇航员。 实际上七人常驻已是国际空间站的极限。 因为对接通道只有七个口,除了一艘常驻飞船,其他货运飞船要靠拆解重组才能挤进来。 网上流传的十三人记录属于特殊情况。 那年为了集中轮换,把货运舱的货架全拆了。 但这十三人里有六个人得打地铺。 空间站的地板是活动板材,人多时可以掀起几块,在过道或者设备间隙铺睡袋凑合住。 这种灵活设计主要是应对不同任务,比如需要搬运大型设备时就减少人员,腾出地方放仪器。 中国的天宫空间站同样是精心设计的成果。 虽然目前只设3个固定床位,但每个航天员都有独立睡眠舱,不需要轮流打地铺。 站内线路采用模块化布局,像搭积木一样整齐有序,还配备无线系统省去大量电缆。 相比之下,国际空间站服役多年,设备层层叠加,现在站里走线像缠毛线团似的,维修都得对照几十年前的图纸,升级设备时更要当心别碰坏别的线路。 空间站规模差异背后有重要原因。 国际空间站起步时多个国家参与,初期就按长期多人居住规划,总重四百多吨的庞然大物需要更大空间维持运转。 中国空间站作为后来者,重点在高效紧凑。 科技发展让许多设备都小型化了,比如实验器材从冰箱大小变成微波炉尺寸,省下的空间自然没必要建空舱。 天宫核心舱里实验区占三成面积,睡眠区反而更安静舒适,每个床位都配有观景窗。 物资循环系统也是个亮点。 天宫使用高效废物压缩机,把航天员的日常垃圾压成小块存放。 而国际空间站得用专门货舱运垃圾,去年俄罗斯舱段的处理器还出过故障,导致几个月没能及时清运。 中国空间站采用新一代水回收装置,生活污水净化后再利用,循环率比老空间站提高两成。 这些细节改善都让有限空间发挥更大价值。 未来太空任务趋势不是盲目求大。 国际空间站每年光维护费就要三十亿美元,俄罗斯去年曾计划退出合作。 现在欧洲、日本都在研发小型实验舱,追求精准高效的太空研究。 天宫空间站的扩展舱预留了接口,根据未来需求可以增接生态舱、医疗舱等专门模块。 这种灵活设计既节省初期成本,也避免空置浪费。 中国航天工程人员曾回应过容量问题:空间站核心任务是科研,核心舱搭载了23个实验柜,开展医学、材料、基础物理等实验。 增加一位航天员意味着每天多消耗20升水、1.5公斤食物,还会增加氧气循环负担。 考虑到现阶段任务需求,3人配置经过严谨测算,既能保障科研进度,又不会过度消耗补给物资。 回头看神舟十三号返航时刻更值得品味。 三位航天员出舱时脚步稳健,落地九小时就能坐车返回北京。 这说明空间站生活环境科学合理,让航天员在太空工作半年还能保持良好状态。 天宫空间站作为新时代的产物,汲取了前人经验又有所创新,未来还将继续为人类探索宇宙提供重要平台。 对此您怎么看呢? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!