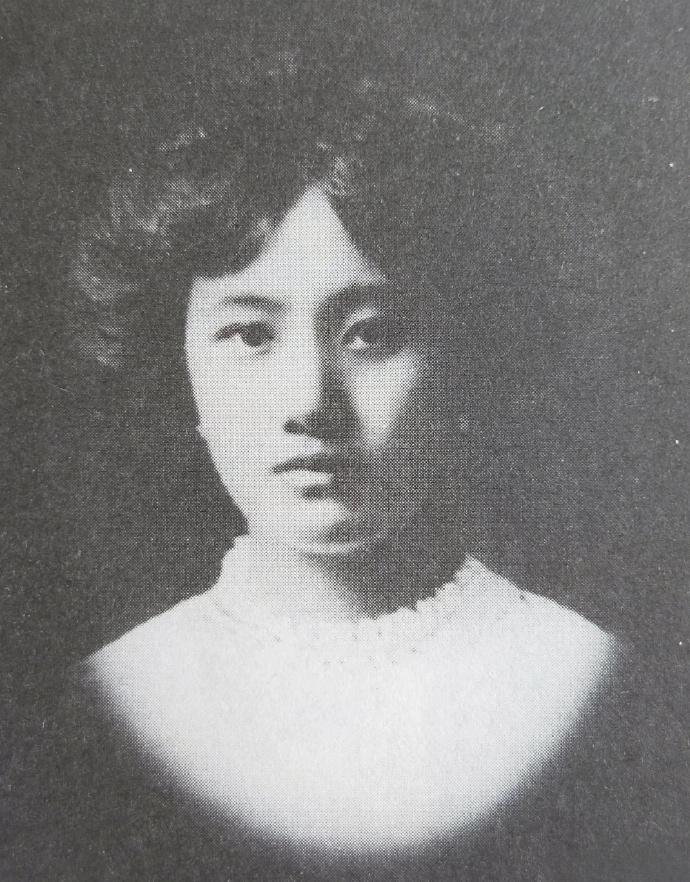

1914年,27岁军官要给14岁妓女赎身,老鸨要3万赎金,他正要付钱,却被青楼女子拉住,她说,“你不必替我赎身,我自有办法脱身。要娶我可以,但你必须答应我三个条件。” 这番话让军官夏之时愣在了原地。他见过太多被命运碾碎的弱女子,却从未见过这般眼神——既含着青楼女子惯有的警惕,又透着读书人特有的清明。 女子却转身直视夏之时,一字一句道:“一要明媒正娶做正妻,二要随你去日本求学,三要家中事务我说了算。” 老鸨的尖叫声刺破空气:“小贱人,你疯啦!” 她叫董竹君,三年前,董竹君的家还是洋泾浜畔的一方暖巢。父亲董同庆拉黄包车,母亲替人缝补,虽穷苦却温馨。 六岁的竹君被送进私塾,先生夸她“目如点漆,心似琉璃”。 可惜好景不长,父亲染上伤寒,家中典当一空,最后连母亲陪嫁的银簪子都进了当铺。 “娘,我不去堂子!”十三岁的竹君攥着母亲补丁摞补丁的衣角哭喊。母亲却掰开她的手指,将三十块大洋塞进老鸨手里。 那日春雨淅沥,竹君穿着破洞的布鞋,一步三回头地走向“长三堂子”的朱漆大门。门内飘来脂粉香,她咬破嘴唇,把泪咽回肚里。 堂子里规矩森严,清倌人只卖艺不卖身。竹君每日卯时起身,跟着盲眼琴师学琵琶,午后又跟着账房先生认字。 老鸨原想将她培养成“摇钱树”,不料这丫头竟用琴声引来蜀军都督夏之时。 夏之时初见竹君时,她正抱着琵琶唱《牡丹亭》。少女指尖在弦上翻飞,眼角却垂着清冷的光。 此后他常来听曲,有时带本《新青年》,有时说些日本见闻。竹君渐渐明白,这位留洋归来的军官与堂中其他男人不同——他看她的眼神里,没有亵渎,只有尊重。 董竹君没有等待夏之时替她赎身,而是凭借自己的智慧,策划了一场大胆的逃亡。 赎身那日,董竹君早有盘算。她故意在老鸨面前撒娇,要了壶上好的花雕酒,又亲手做了几碟下酒菜。 看门的老王头好酒,三杯下肚便醉倒在门房。竹君换上男装,将平日积攒的银元塞进老王头衣兜,趁夜色翻出后墙。 日租界旅馆内,夏之时望着浑身是泥的少女,喉结动了动却说不出话。竹君却笑了:“你当我是任人摆布的雏儿?我早想好了,要么堂堂正正嫁人,要么死在这青楼里。” 夏之时答应了她的条件,两人的婚礼在神田区的小教堂举行,竹君穿着自己缝的月白旗袍,夏之时别了朵白山茶在襟前。 婚后他们直奔东京,竹君白天在女子师范学校听课,晚上在煤油灯下自学法文。 夏之时有时会抱怨:“女子读这么多书作甚?” 竹君便把《民约论》拍在桌上:“卢梭说人生而自由,我怎不能追求?” 1917年他们的长女出生时,竹君正为妇女解放运动奔走。她抱着襁褓中的婴儿参加集会,有人笑她“疯婆子”,她却说:“若女子都如我这般,中国何愁不强?” 然而,好景不长。回国后,夏之时在军阀混战中失意,开始吸食鸦片。竹君劝他:“昔日孙先生说‘革命尚未成功’,你怎能自弃?” 但夏之时却始终沉浸在自己的痛苦中,无法自拔。 心灰意冷的董竹君,为了孩子们的未来,决定离开夏之时。她带着4个孩子,毅然决然地离开了夏家。从此,董竹君开始了独自抚养孩子的艰难生活。 后来,在朋友的帮助下,董竹君决定开办一家餐馆。她四处筹集资金,租下了一间店面,精心装修,取名为 “锦江小餐”。 随着“锦江小餐” 的生意越来越好,董竹君又将其扩大为 “锦江饭店”。 在经营饭店的过程中,董竹君结识了许多社会名流和进步人士,她利用自己的人脉关系,为抗日事业做出了贡献。 1949年,竹君将饭店捐给了国家,并将自己积攒的15万美元全部捐给了新中国。工作人员数着十五万美元的汇票惊呼。她却淡然道:“钱财如流水,不如建所学校。” 晚年入狱时,她在日记本画满梅花,狱警问缘故,她说:“梅花最知冷暖,却从不低头。” 1997年冬,97岁的竹君躺在华东医院病床上,床头摆着泛黄的《新青年》。 窗外飘着细雪,她忽然对守候的女儿说:“去把我的琵琶拿来……” 琴声未起,人已安眠。护士整理遗物时,发现她枕下压着张字条,上面写着:“宁鸣而死,不默而生。”

俊哥

第一次听说卖女二还要给老鸨钱