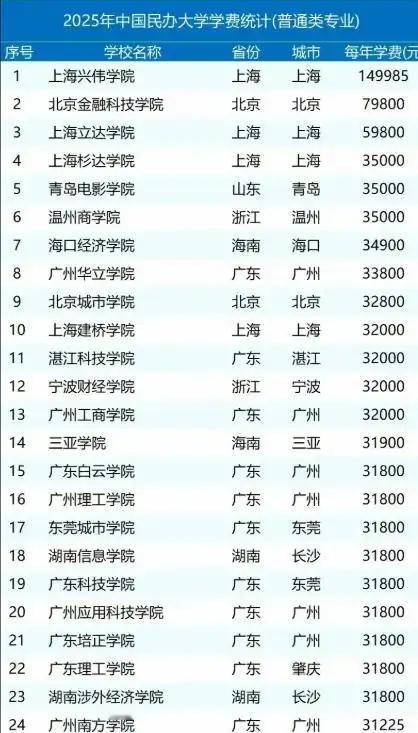

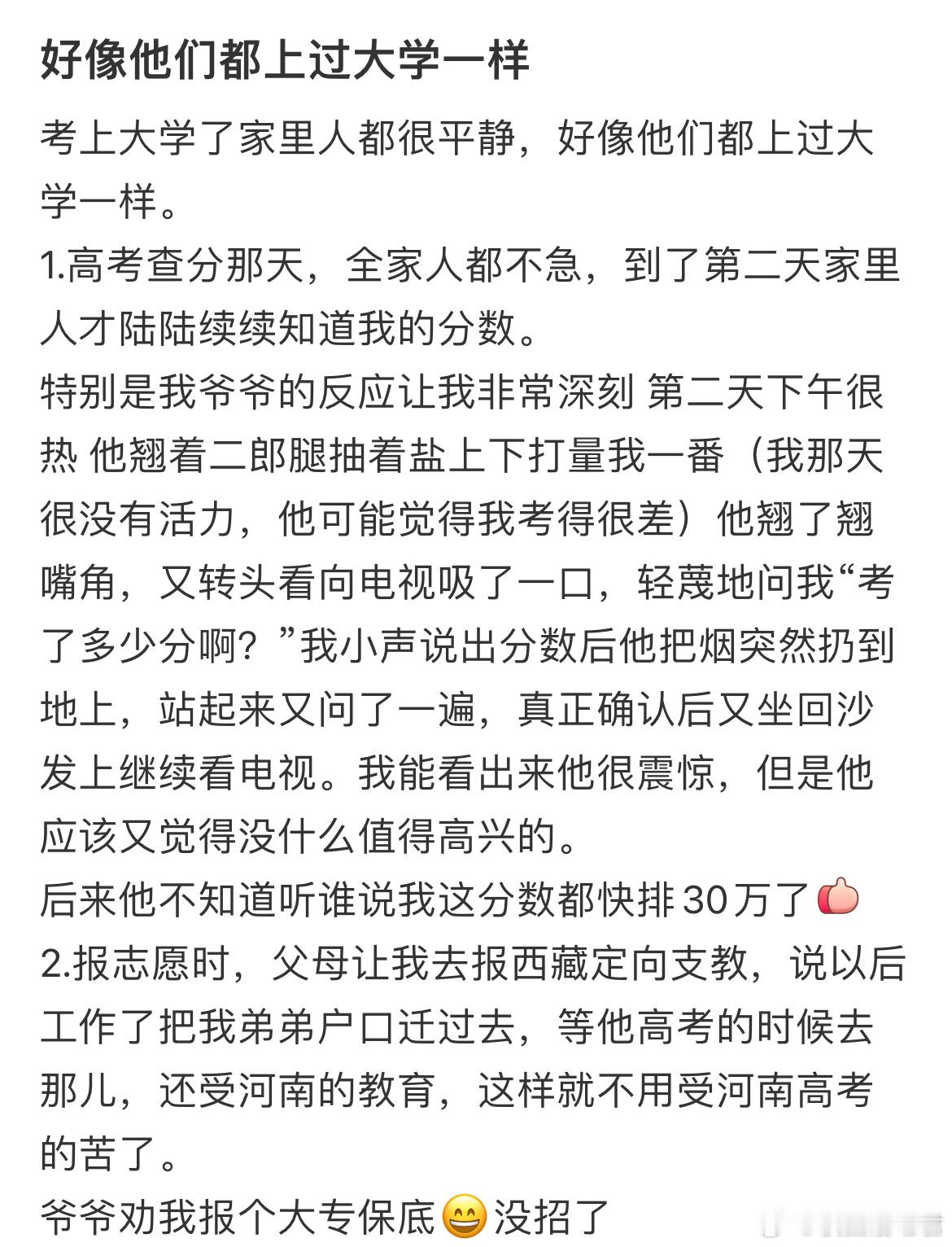

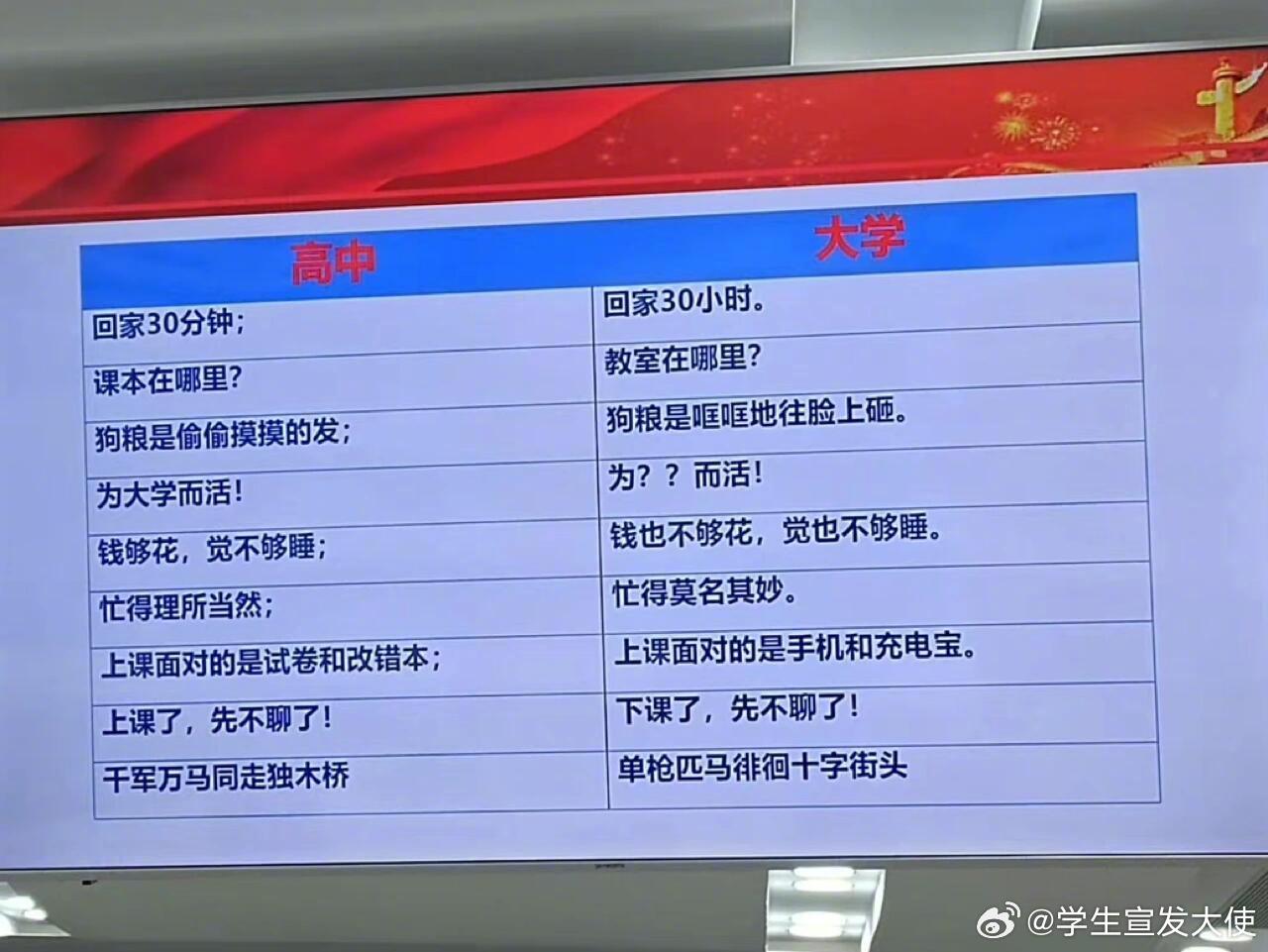

民办本科大学(就是主要靠学费来运营的本科院校)招不满学生了。这不是个别现象,从广东到广西,再到云南、黑龙江,很多省份的民办学校都碰到了这个难题。分数一降再降,像广西,理科考330分(总分750分)就能读民办本科,这分数在过去上个好点的公办专科都悬。有些学校招不满,不得不一遍遍补录,最多的补了五六次才算勉强凑够学生。 这情况以前很少见,说明情况真不一般。 第一,账本不划算, 民办本科的学费,一年普遍要收个2万到3万,光学费四年就得小十万。加上学生在校的吃住用度,四年下来没有二十几万下不来。这对普通家庭绝不是小数。关键问题在于,花这么多钱读出来,找工作时可能并不占优势。很多好点的单位招聘,眼睛还是盯着那些公办的、牌子老的大学毕业生看。 民办学校的毕业生,学历这块“敲门砖”的分量,确实相对轻一些。虽然学校公布的整体就业率看着还行,但细看里面,不少毕业生是灵活就业,比如打打零工、做做自由职业,或者暂时干着过渡性的工作。这种不稳定的状态,和家长们指望孩子读大学找个“铁饭碗”或好岗位的期望,是有差距的。简单说,就是感觉投入和回报不太成正比了。经济学里讲“教育投资回报率”,对于很多民办本科来说,现在很多家庭觉得这回报率不算高,甚至可能亏本。 第二,读书的“人”在变,学费政策也跟着变。 大家可能注意到了,现在国家在减免幼儿园的费用,减轻孩子小的时候家里的负担。但另一边,大学的学费,特别是民办的和一些公办的,慢慢都在涨。这跟人口的老问题关系很大。现在读大学的主力军,是80后、90后那一代人当年生的孩子。那时候生育政策不一样,家家孩子比较多,等他们长大扎堆上大学时,大学就有点“挤”。学校,特别是运营成本高的民办学校,就容易借势提高学费。同时,现在新出生的小娃娃数量少了很多(这是人口统计里的“出生率下降”),导致幼儿园生源少了、竞争大了,国家就有条件和意愿去减免费用吸引家长。这个“人多人少”的变化,是学费差异背后的一个大背景。 第三,念书图啥?大家想法更接地气了。 过去很多家长觉得,只要孩子能考上本科,哪怕贵点也值,就为那张本科文凭。现在大家越来越清醒了(用现在专家爱说的话,叫“学历祛魅”),算盘打得精了。花几十万读个民办本科,出来工作还不一定好找,图啥呢?还不如踏踏实实选个学费便宜点的公办专科(比如那些教真手艺的高职高专),学门像电工、编程、护理、幼教之类实实在在、就业路子宽的技术。现在国家也非常鼓励发展这种职业教育,很多行业高级技术工人反而很抢手,挣得也不少。 再不济,直接早点进入社会闯荡,积累工作经验,可能都比背负一身债、拿着个竞争力不强的文凭强。家长和学生们更看重的是学的东西有没有用,出来能不能凭本事吃上饭、过好日子。这种观念的转变,特别明显地在冲击那些学费又贵、出路又不太亮堂的民办本科。 长远看,民办大学得想办法破局。 招生老是补录、降分,时间长了肯定不是办法。学费再涨?那更难招到学生。不涨学费?运营成本摆在那。这就逼着民办高校必须得改变了。 未来可能的出路,比如说:一是找准定位,别再跟好的公办本科硬拼学术了,不如集中力量办好几个实用、好就业的专业,跟大企业合作订制培养人才。现在有个词叫“应用型转型”,意思就是大学教育要跟工作实践结合得更紧。二是想办法控制成本,或者找政府支持点、社会捐助点,适当把学费降一降,减轻学生负担。三是拿出真本事,把教学质量抓上去,把学生真的教成就业市场的“抢手货”,这样才能靠实力赢回口碑和学生。 说到底,现在的学生和家长都不好“糊弄”了,光靠“本科”这个名头吃饭,恐怕是越来越难以为继了。 所以,民办本科招人难这个现象,表面看是分数和钱的问题,背后其实是老百姓的算盘打得精了、人口结构变了、就业市场挑了,以及对“上大学到底值不值”这个问题的重新思考。

用户10xxx35

这样高学费普通家长压力太大一年学费生活费等5一6万学费降到15000到20000万家长孩子就开心了。