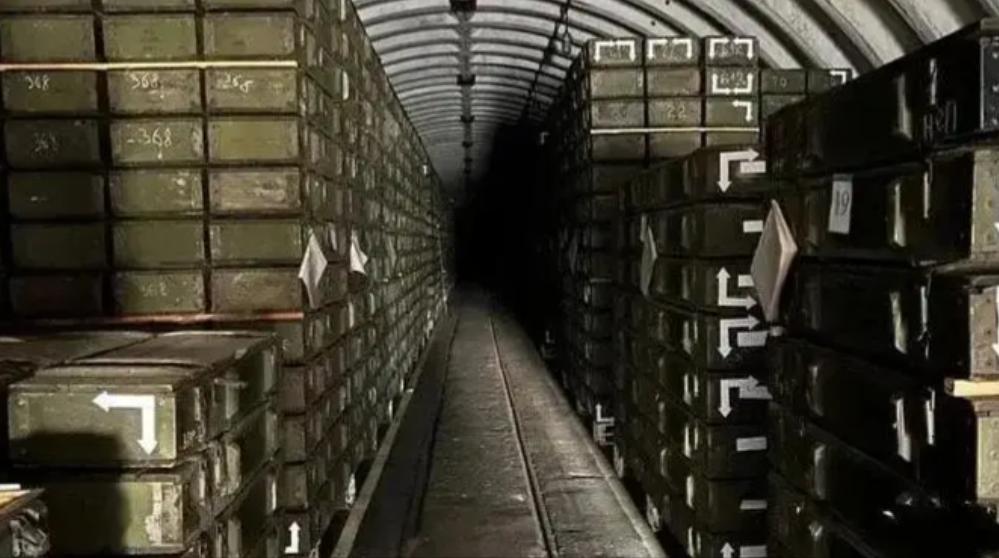

俄乌冲突提醒中国:解放军要在西部沙漠,屯够300万人的武器弹药。这是俄乌冲突的一次教训,这场仗提醒了我们,必须要建设大型弹药储备库,起码能一次性满足300万人的需要,这究竟是为什么呢,建设地点又该在哪里呢?[凝视] 俄乌冲突打了两年多,一个数字让所有军事专家都意外:俄军在开战头几个月就消耗了大量炮弹库存,有报道称日消耗量一度达到2—4万发。这个数字什么概念?相当于一个中等国家军工厂大半年的产量。 更让人意外的是乌克兰的困境,西方国家承诺提供的弹药经常无法及时到位,前线部队有时候一天只能分到几十发炮弹,而正常作战需要的是几百发。这种巨大的供需缺口,让全世界都重新审视了一个问题:现代战争到底有多“费弹”? 美军在伊拉克和阿富汗的经验显示,高强度作战期间,一个步兵师每天要消耗超过500吨各类弹药。这还不包括空军的精确制导武器和海军的巡航导弹。按这个消耗速度,即使是军事强国,现有库存也很难支撑超过半年的高强度冲突。 中国作为制造业大国,在和平时期的军工产能确实强大,但战时生产和平时生产完全是两回事。民用工厂要转产军火,光是技术改造和人员培训就需要几个月时间。更不用说原材料供应链的重新组织,这个过程往往需要半年以上。 这就解释了为什么世界各国都在重新审视战略储备问题,美国人早就在内华达沙漠建了庞大的军备储存基地,那里的干燥气候让武器装备能保存几十年不变质。苏联时期也在西伯利亚建了无数个秘密仓库,据说有些至今还在为俄军提供“养分”。 中国的地理条件其实很适合建设这类储备设施,西北地区年降水量不到200毫米,湿度常年保持在30%以下,这种环境下金属腐蚀速度比沿海地区慢了十倍。而且人烟稀少,土地成本低,运输也相对方便。 有个细节很多人不知道:炮弹其实是有“保质期”的。一般情况下,常规弹药在标准环境下能保存10—15年,但在极干燥的环境中,这个期限能延长到20—30年。这就是为什么全世界的军火商都喜欢在沙漠地区建仓库。 俄乌冲突还暴露了另一个问题:战争初期的弹药消耗往往是最大的。这是因为双方都想在最短时间内取得决定性优势,所以会不计成本地投入火力。等到战争进入僵持阶段,弹药消耗反而会下降,但这时候生产能力的重要性就凸显出来了。 现代战争的复杂性还体现在弹药种类的多样化上,从最基本的步枪弹到复杂的精确制导武器,每一种都需要不同的生产线和技术标准。这就要求储备体系必须既要有数量,也要有结构的合理性。 有军事专家计算过,如果要支撑一场持续半年的高强度区域冲突,仅155毫米炮弹就需要储备几百万发。这还不包括火箭弹、导弹和各种专用弹药。这些数字听起来夸张,但看看俄乌战场的消耗速度,你就会发现一点都不夸张。 现代战争中弹药的技术含量越来越高,一枚精确制导炮弹的价格可能是普通炮弹的几十倍,但战场效果也完全不同。这就带来了一个新的战略选择:是储备大量便宜的“铁疙瘩”,还是少量昂贵的“聪明弹”? 从目前各国的趋势看,答案是两者都要,高端武器用来打击关键目标,常规弹药用来维持火力密度。这种“高低搭配”的思路,对储备体系的设计提出了更高要求。 俄乌冲突给所有国家上了一课:在现代战争中,后勤保障能力往往比前线装备更加重要。再先进的坦克,没有炮弹也只是一堆废铁。再精良的战机,没有导弹也飞不出战斗力。 这场战争还让人们意识到,全球化时代的供应链在战时是极其脆肃的,平时依赖进口的原材料,战时可能完全断供。这就要求每个国家都要有相当程度的军工自主能力和原材料储备。 大家可能会好奇一个问题:如果让你来设计一个国家的战略储备体系,你会优先考虑哪些因素?是地理位置的隐蔽性,还是交通运输的便利性?是分散储存降低风险,还是集中管理提高效率? 在人工智能和无人作战系统快速发展的今天,传统的“炮弹海”战术还会持续多久?未来的战争会不会变成少数高端武器系统的对决,而不再需要海量的常规弹药?欢迎在评论区分享你的看法。 信源: 新疆环塔克拉玛干沙漠绿色防护带“合龙”——国家林业和草原局