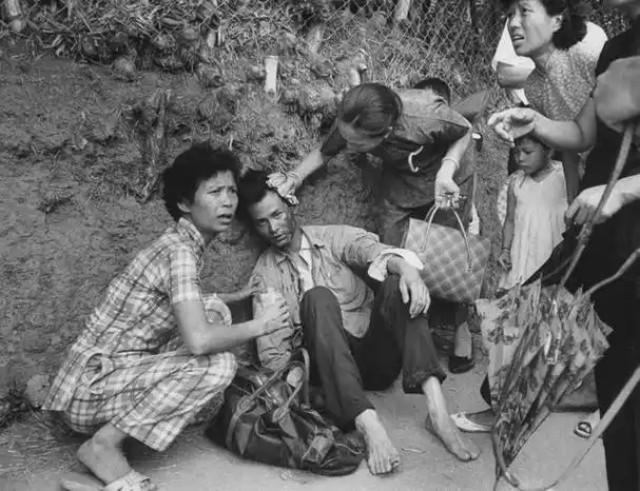

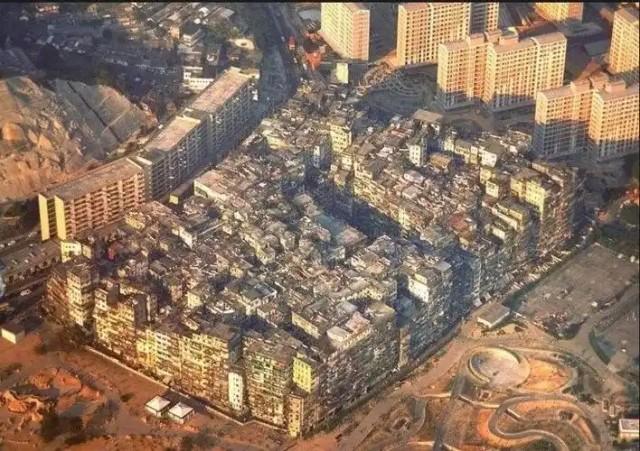

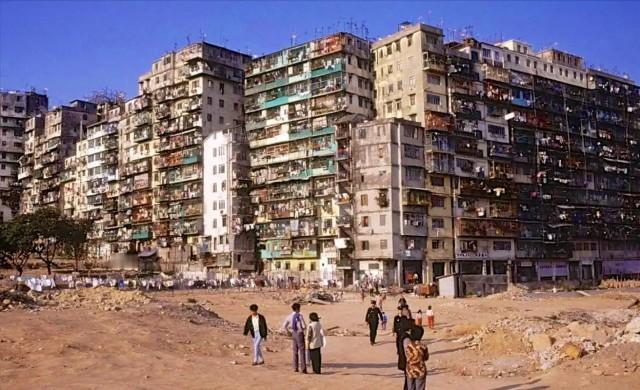

1975年后,20万越南难民逃进香港,香港全部接收了,给了他们香港身份,听说他们的后裔有些成了“香港废青”,“港独”,当年越南难民住在难民营里,每天衣食无忧,就知道生孩子,难民营内生育率奇高。 在逃到香港的最初几年,港府尚未设限,深水埗军营、筲箕湾临时营地向难民敞开大门。难民们可自由出入,靠打散工维持生计。 但随着人数激增,问题迅速暴露。1979年,仅一年间就有6.87万人涌入,远远超过香港当时的接收能力。 资源紧张、治安恶化、民怨四起,英殖当局终于在1982年颁布《入境(修订)条例》,正式实施“禁闭营制度”。 从那一刻起,越南难民被迫生活在围篱之中。芝麻湾、白石营、石岗营等地,成了他们的“临时家园”,也是他们命运的牢笼。 这些营地空间逼仄,白石营曾一度塞入超过28000人,几乎一个小镇的人口,却只有简陋的木屋和公共厕所,难民不能工作,不能自由行动,也无法离港,生活几乎完全依赖港府供给。 在这种高度封闭、无事可做的环境下,一件意想不到的事情发生了,人口开始急剧增长。 一位曾在威尔斯亲王医院工作的护士回忆道,80年代中期,该院每月新生儿中竟有两成是越南婴孩,最多的一晚接生了20个。 为何在营中生育如此高?一是误解政策。许多难民误信“在港生子即有身份”,于是将生育视为“留港通行证”,二是文化观念作祟。 在越南传统中,“多子即多福”,尤其在战乱后期,许多家庭失去了孩子,难免将生育视为一种延续,三是现实驱动。 营中生活枯燥无比,男女混住、缺乏节育意识与手段,在封闭空间内,生育成了某种“消磨时间”的方式。 港府并非无所作为。家庭计划协会曾花费大量资源翻译越南语宣传册,宣传避孕知识,甚至免费提供子宫环等节育工具。 但效果甚微,许多难民将子宫环视为越共强制节育的象征,心生恐惧,拒绝接受任何形式的避孕。于是,越南难民营成了香港历史上生育率最高的地方之一。 困在营中的不仅是新生儿,还有他们的父母。1988年,港府在国际压力下启动“甄别制度”,将难民分为“政治难民”与“经济移民”,前者可申请留港,后者将被遣返。 许多人在甄别中落入“经济移民”范畴,面临强制遣返。抗议、绝食、自残、骚乱接连爆发。 1992年,石岗难民营爆发大规模冲突,数百名难民试图冲破围栏,被港警强行镇压。 而那些留下来的难民,也未必过得安稳。他们的孩子,多在营中出生长大,教育资源匮乏,社会接纳度不高。 成长过程中,他们既不被港人视为“自己人”,又早已脱离越南文化,成了身份模糊的一代。 媒体上有声音称,这一代人中,有人混迹街头,成为“废青”,甚至参与港独活动。这样的标签,简单而粗暴,却难掩其背后的结构性悲哀。 一个长期被边缘化、缺乏上升通道的群体,面对现实困境,难免生出对社会的不满。激进化,不是他们的原罪,而是社会裂缝的投射。 多年来,他们或归化为港人,或被遣返,或悄然消失在人群中。港人记住的是极少数的“问题青年”,却忽略了沉默大多数的辛劳与挣扎。 这场持续三十年的难民潮,不仅带来人道挑战,也留下经济账本。联合国承诺的安置费用长期拖欠,港府估算至2000年,累计欠款达16.1亿港元。 单是白石营在关闭前,每年就需耗资超过千万维持运营。更何况,营地关闭后,政府仍需为滞留者提供基本生活补助,成为长期财政负担。 与香港形成鲜明对比的,是中国大陆的处理方式。广西、云南等地也曾接收越南难民,但多以“归侨”身份安置,分配土地、安排工厂工作,迅速实现社会融合。 信息来源: 《香港如何成为越南难民的“第一收容港”》——澎湃新闻