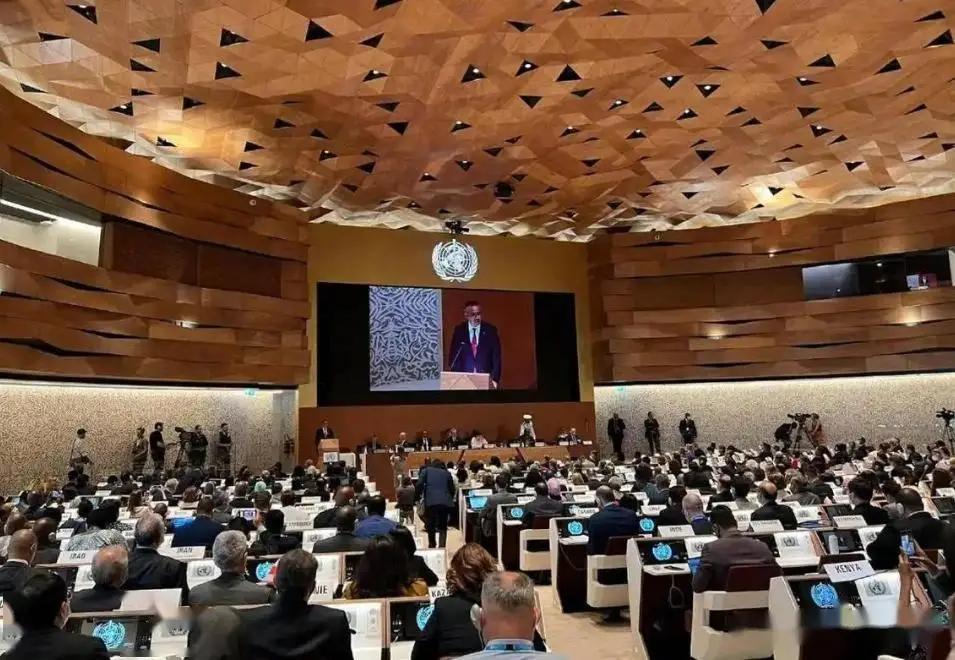

“中国谁也不惯着!”世卫组织谭德赛的位子就应该由中国人坐,否则就退出,跟美国人一样,他退咱也退,他进咱也进,我们不当冤大头! 在全球公共卫生治理的棋盘上,世界卫生组织(WHO)无疑是中心。 而中国,作为棋盘上的关键角色,其一举一动都备受瞩目。 近年来,一种矛盾的局面愈发清晰:中国的投入与贡献巨大,可换来的话语权和影响力却不成正比。 这背后究竟是怎样的博弈?一场围绕着“谁是冤大头”的争论,也由此展开。 谈及贡献,中国的账本是实打实的。 新冠疫情爆发之初,中国已先后向150余个国家及国际机构提供了史无前例的援助,其中口罩逾千亿只,无偿捐赠新型冠病毒疫苗22亿支。这 些疫苗绝大部分通过双边渠道直接送达,绕过了繁琐的国际机制,快速高效。 此外,中国在20个国家的基础上,投资建设了一条年产能十亿剂的疫苗生产线,这给了世界上最大的一针强心剂。 中国在交流经验方面也是不遗余力。武汉疫情刚一缓解,病毒基因序列就分享给了世卫组织,随后派出的37支医疗专家组,更是手把手地将抗疫经验带到了34个国家。 在合作姿态上,中国也表现得足够坦诚。 为了配合病毒溯源,中方公布了7.6万份病例资料,检测了8万多份野生动物样本,甚至连武汉血库里4万多份献血样本都查了个遍,几乎是把家底都翻了出来。 在财政方面,中国堪称世界卫生组织的一大主要支柱。 中国在2024-2025年以15.3%的份额缴纳会费,除对 COVAX基金的捐助之外,其份额仅在美国之后。 而这些真金白银和巨大善意,并未换来对等的话语权。 首先,在世卫组织的核心决策圈里,中国籍高级职员的比例低得不成样子,决策层几乎难觅中国面孔。 最能体现这种尴尬的,莫过于总干事选举。 2022年谭德赛竞选连任,中国连候选人都没有提名。 这背后是笔简单的算术题:非洲54国在世卫大会手握近半数选票,而来自埃塞俄比亚的谭德赛是非洲大陆的“自己人”,支持票自然稳固。 中国即便提名,也大概率是陪跑,最终只能“捏着鼻子”投了赞成票。 更让人不平的是在新冠溯源问题上遭遇的双重标准。 一方面,世卫组织报告明确指出实验室泄漏“极不可能”,可另一边,总干事谭德赛本人却话锋一转,反复强调需要就此展开更多调查,这种表态被广泛视为给某些国家的指责留下了口子。 因此,在 WHO提交的第二步追踪方案被中国否决了。 直到2025年,病毒起源依旧悬而未决,所有假设仍摆在桌面上,而中国却似乎成了那个唯一需要不断“自证清白”的角色。 这种不公也体现在疫苗援助上:欧美捐赠的疫苗进入国际分配体系耗时半年,而中国援建的疫苗生产基地,却需要通过漫长的再认证。 相比之下,中国的直接双边援助反而成了最高效的路径,这本身就暴露了体系性的壁垒。 与此同时,美国的“退群”又“返群”策略,则让世卫组织的财务状况雪上加霜。 特朗普政府2020年一度退出,冻结了巨额会费,给组织留下数亿美元的预算缺口。 虽然拜登政府上台后迅速回归,但如果2025年特朗普再度当选并兑现“退群”威胁,世卫组织将再次面临财务危机。 在这样的背景下,中国国内要求改变现状的呼声越来越高,甚至出现了“要么换中国人当总干事,要么干脆退出”的强硬声音。 不过,退出显然不是一个理性的选项。 退出总是比进入要困难得多,美国在教科文组织就是一个很好的例子。 一旦中国离场,国际舞台上仅存的“中国声音”将彻底消失,全球卫生合作受阻的责任也可能被转嫁到中国头上。 更何况,中国如今是全球卫生的重要出资方,很多非洲国家每年从中国获得的援助,甚至超过美国。 中国要是真撂挑子,这些“兄弟国家”恐怕第一个不答应。 因此,中国的策略是留在牌桌上,但要重新议定规则。 核心诉求很明确:权力要与贡献挂钩,不能再当“冤大头”。 中国继续参与和支持COVAX等项目,同时积极推动世卫组织改革,强调多边主义必须建立在公平公正的基础上。 这句“中国谁也不惯着”,并非意气用事的狠话,而是一种日渐清晰的战略姿态:可以承担大国责任,但绝不接受不公的待遇。 未来,中国能否在这场漫长的博弈中,为自己争取到应有的位置,不仅考验着中国的智慧,也决定着全球公共卫生治理的未来格局。