看过《三国演义》的人都知道,书中有一句广为流传的名言:“卧龙凤雏,得一人便可安天下。”而刘备作为三国时期的“幸运儿”,自然将这两位英才——诸葛亮和庞统——收入麾下。然而,最终的事实却并未完全印证这句话的威力。虽然刘备确实在三国鼎立中占据了一席之地,但从地理和资源的角度来看,他所掌控的巴蜀地区,与曹操那广袤无垠的北方以及孙权稳固的江东相比,规模和潜力都相对有限,难以抗衡两大强敌。

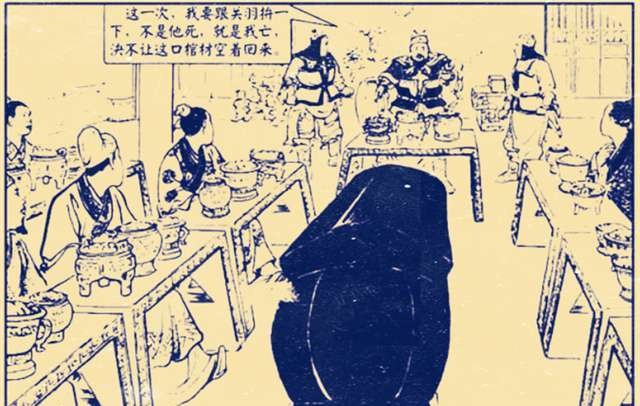

刘备三顾茅庐的佳话相信大家耳熟能详。诸葛亮以其卓越的才智和深远的谋略,终于被刘备的诚意打动而出山。在他的辅佐下,刘备军队气势如虹,连连战胜对手,取得了辉煌的战绩。然而,随着刘备的去世,局势发生了戏剧性的变化。诸葛亮多次北伐,军队屡遭挫败,这让人不禁疑惑,曾经的“神算子”为何会走向败绩?

刘备去世后,诸葛亮怀着对先帝的无限忠诚,写下了感人至深的《出师表》,以表明自己辅佐刘禅、继承遗志的决心。尽管他竭尽全力,努力稳定局势,但现实却不尽如人意。蜀军多次败退,军心涣散,尤其是在与曹魏的多次交战中,粮草补给不足成为致命短板。很多人感叹,真正的诸葛亮早已随刘备一同逝去,之后的他不过是一具空壳;也有人认为,他的智慧已经枯竭,无法再创辉煌。

刘备临终时曾对诸葛亮提及马谡,说此人言过其实,难以担当重任,可诸葛亮并未采纳这一忠告,任用马谡领军,结果导致了北伐的第一次惨败。之后的第二、三、四次北伐失败,多因粮草供应不足,从中可见蜀汉高层对北伐的重视程度远不如人意,战略支持和资源保障明显不足。

后主刘禅大概更倾向于安稳生活,缺乏雄心壮志。这种态度很快影响了下属,军队士气低迷,诸葛亮的努力难以奏效也就在情理之中。第五次北伐时,刘禅受谗言所惑,将诸葛亮从前线召回成都,此时的诸葛亮早已心力交瘁,内部局势动荡,外忧内患让他感到前路茫茫。

面对失望与挫折,诸葛亮第六次北伐更多出于报答刘备的恩情,抱着“尽力而为”的心态再度出征。他明白这次或许是最后的努力,倘若再无成效,便只能认命。此战成为诸葛亮生命中的终章,不幸的是他因劳累过度,于五丈原病逝,享年五十四岁。

诸葛亮逝世后,姜维继承了他的遗志,多次北伐对抗魏军,战功赫赫。尽管如此,随着司马昭势力的不断增强,蜀汉的局势日益严峻。姜维奋力抵抗,却终因孤军奋战,难以挽回败局。在一次激烈的战斗期间,成都被敌军偷袭,刘禅选择了无条件投降。得知此讯,姜维心中五味杂陈,充满了无奈和失望。

姜维临终时感叹“天意如此”,这实际上是他对刘禅的不满和无奈的表达。师傅诸葛亮早已被刘禅的无能所拖累,而他自己也面临同样的命运,彷佛一位真正的王者被一位青铜级的君主拖累,你是否也有同感?

在西魏时期,姜维被权臣宇文泰追封为开明王。时至今日,在中国台湾省台北市大稻埕,有一座名为天水宫的庙宇,主神便是被尊为姜王爷的姜维。后世对姜维的评价颇具争议。部分史学家认为他多次用兵,导致国力耗尽,是蜀汉灭亡的重要原因;而另一些学者则持不同观点,认为他的贡献不容忽视。

蜀汉官员郤正后在西晋时曾担任太守,他撰文评价姜维,称其“身居上将之重位,位列群臣之首。家中简朴无华,无多余财物与妾室,生活节俭,穿衣、饮食、出行皆有节制,薪俸用尽即止。姜维非刻意为清廉高尚,而是甘于现状,无所奢求。世人多以功败名裂论其成败,却忽视其勤学不倦、廉洁朴素的品质,实为一代楷模。”这番评价充分体现了姜维高尚的人品和难得的操守。