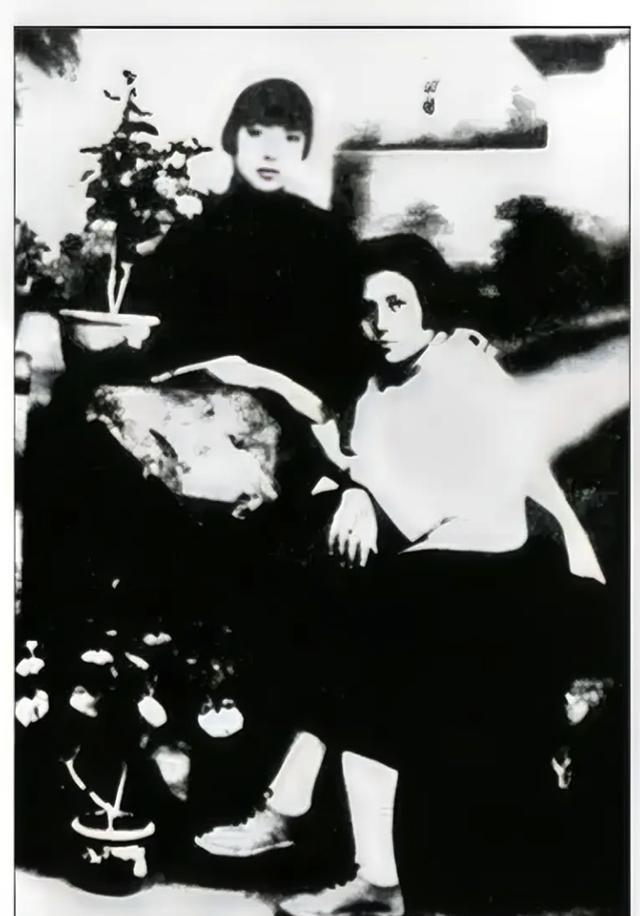

玛丽亚曾是克拉科夫一所中学的历史课优等生,周末常和同学们在市场广场的图书馆翻阅波兰诗歌,阳光洒在她的花环上,空气中弥漫着附近面包店的麦香。 那时的她,梦想着成为一名教师,把波兰的历史讲给更多孩子听。可1939年9月,德军坦克轰鸣着碾碎了她的梦。 学校关闭,书籍被禁,克拉科夫沦为一片废墟。德军占领后,街头绑架成了家常便饭,年轻女子被强行送往慰安所,成为“奖励士兵士气”的工具。玛丽亚的邻居,一个16岁的女孩,就在某天夜里被拖走,再也没回来。 那天被捕后,玛丽亚被塞进一辆卡车,车厢里挤满了瑟瑟发抖的女子,空气中混杂着恐惧和汗臭。 她们被带到一栋破旧旅馆,窗户被木板封死,屋内弥漫着霉味和血腥气。这里,就是德军设立的慰安所。 玛丽亚被粗暴地推进一间小屋,士兵用绳子将她的双腿劈开,狠狠绑在木凳上,绳子勒进皮肉,钻心的痛让她咬紧牙关。 接着,一个士兵搬来一面破镜,放在她面前,裂痕满布的镜面映出她苍白的脸和绝望的眼神。士兵冷笑:“好好看看自己,别反抗,不然更疼。”那一刻,玛丽亚的心像镜子一样碎裂,她被迫直视自己的屈辱,身体和灵魂都被撕扯得粉碎。 在慰安所的日子里,玛丽亚每天被迫接待十几个士兵,身体被摧残到麻木。食物只有发霉的面包屑和稀薄的汤水,稍微反抗就会挨打,嘴角流血是家常便饭。 她见过一个女孩因拒绝配合被士兵用皮带抽到昏死过去,醒来后伤口溃烂,没几天就没了气息。玛丽亚不敢死,她想着还在家等她的弟弟,只能咬牙活着。 有一次,她鼓起勇气偷藏了一小块面包,想留着恢复体力。可当她藏在破烂床垫下时,被一个士兵发现。 他狞笑着踩碎了面包,碎屑散落一地,然后用靴子狠狠踹她的腹部,痛得她蜷缩成一团。那块面包,是她对生存的最后一点希望,却被碾得粉碎。 玛丽亚趴在地上,泪水混着尘土滑落,她在心里默念弟弟的名字,告诉自己:再撑一天,就一天。 据史料记载,德军慰安所的女性每日接待量极高,身体状况恶劣,性病蔓延,幸存者寥寥无几。 玛丽亚的遭遇,只是无数波兰女性悲剧的一个缩影。1940年,德军在占领区系统化设立慰安所,将波兰人视为“低等种族”,用暴力剥夺她们的尊严和自由。 1945年,苏联红军解放了克拉科夫,玛丽亚终于逃出慰安所。她瘦得像一具行走的骷髅,眼神空洞,腿上的绳子勒痕成了永久的疤痕。 她被送往难民营,住着漏风的帐篷,每天靠洗衣换取微薄的食物。冰水刺骨,她的手冻得满是溃烂的冻疮,可她不敢停下,因为停下就意味着饿死。 更残酷的是社会的冷眼。邻居们窃窃私语,骂她“脏”,亲戚疏远她,连曾经的朋友都不愿靠近。玛丽亚不敢提起过去,只能将痛苦埋在心底。 她用破布包着一本小日记,藏在床板下,里面写满了她在慰安所的绝望和对弟弟的思念。可她从不敢让人看见,怕那些字句再一次撕开她的伤口。 战后,玛丽亚孤身一人,默默度过余生。她的葬礼上,没有亲人,只有几个难民营的老友送她最后一程。 那本日记,最终被埋在她的枕下,成了她无声的呐喊。据统计,二战期间,波兰有数万女性沦为慰安妇,战后幸存者多选择沉默,因为她们背负的不仅是身体的伤痛,还有社会的偏见。 那面破镜,成了玛丽亚一生的梦魇。它不仅映出她的屈辱,也映出战争的残酷和人性的黑暗。每当她闭上眼,镜中的自己仿佛还在凝视她,提醒她那些无法逃避的过往。 面包的麦香,曾是她战前的温馨记忆,却在战时被踩碎成绝望的象征。 玛丽亚的故事,只是二战中无数受害者的冰山一角。德军慰安所的暴行,摧毁了无数女性的生命,也留下了无法愈合的历史伤痕。 今天,我们重提这段历史,不是为了揭开伤疤,而是为了警醒:和平来之不易,尊严不容践踏。玛丽亚的沉默,是对暴行的控诉,也是对未来的呼唤——愿这样的悲剧,永远不再重演。