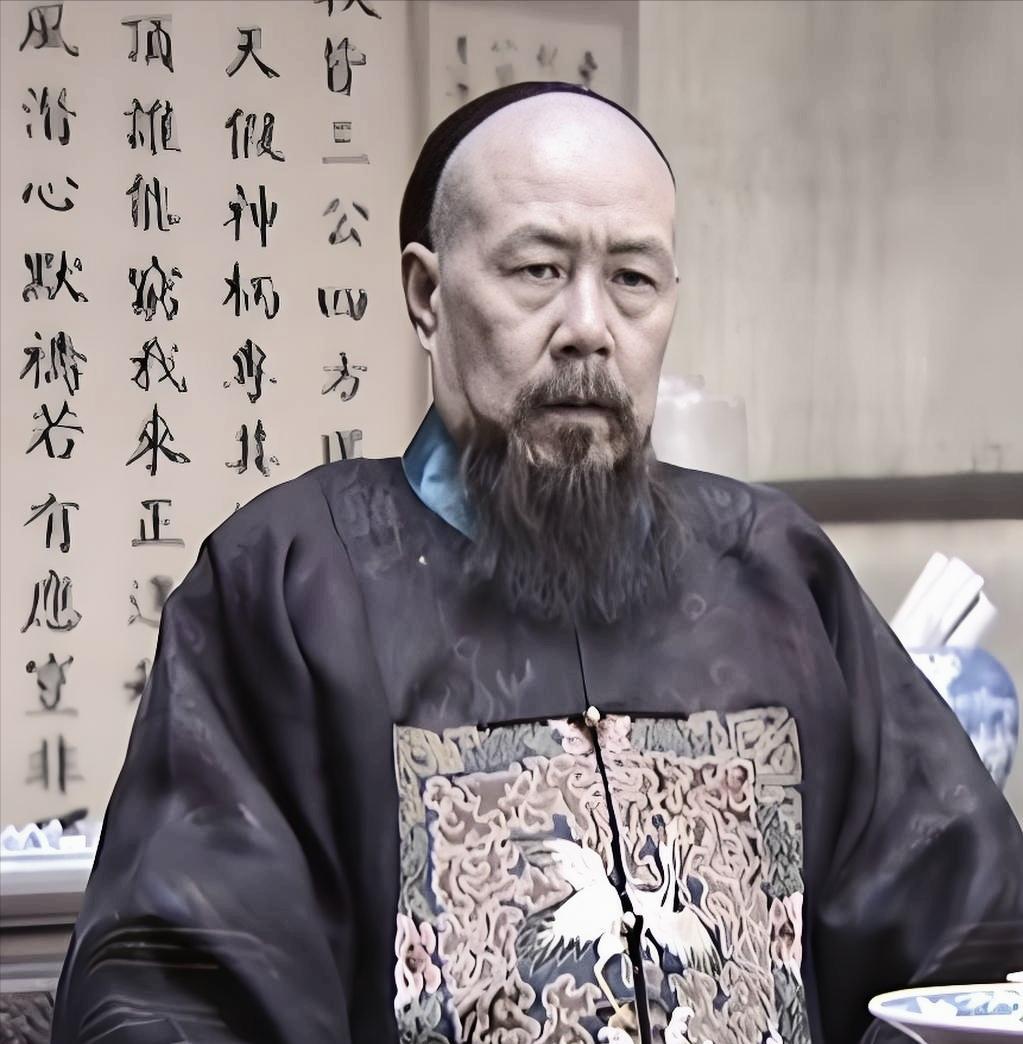

吴三桂起兵后,他在北京的儿子吴应熊认为自己是康熙的姑父,最多下狱不会被杀头。不想康熙毫不留情,下令将吴应熊及其13岁的儿子吴世霖处斩。 紫禁城的雪下得正紧,吴应熊被押出府门时,棉靴踩在积雪里咯吱作响。他望着朱红宫墙的方向,棉帽檐上的雪沫子落进领口,冷得像刀子。怀里还揣着去年端阳节建宁公主亲手绣的荷包,青缎面上一对戏水鸳鸯,针脚细密得能数清每根丝线。他总说公主性子烈,绣活却比宫里的巧匠还见心思。 这门亲事原是顺治爷亲定的。当年吴三桂坐镇云南,手握十万雄兵,朝廷既要笼络又要提防。把皇太极最小的女儿嫁给吴家嫡子,金册银印送到平西王府那天,昆明城的红绸从总督府一直铺到十里长亭。吴应熊那时常对着铜镜打量新换的蟒袍,觉得自己一半是藩王世子,一半是皇家贵婿,这身份足够在任何风浪里稳坐钓鱼台。 康熙十二年秋,广东尚可喜递上奏折要归老辽东,吴三桂跟风上书假意请撤藩,原以为朝廷会温言挽留。他在京中安插的眼线说,朝堂上争论了三天三夜,满汉大臣吵得掀翻了琉璃瓦。吴应熊在府里摆酒,听戏班唱《长坂坡》,还笑着对幕僚说,皇帝才二十岁,毛还没长齐呢,能奈我何? 消息传到云南那天,吴三桂正在跟部将们围猎。箭射穿白狼咽喉的瞬间,快马带着撤藩诏书赶到。老王爷把酒杯捏碎在手里,酒液混着血珠滴在虎皮褥子上。三藩之中,他兵力最强,地盘最广,当年山海关一怒为红颜,引清军入关定鼎中原,如今朝廷竟要卸磨杀驴。起兵檄文传遍西南时,吴应熊正在公主府教儿子吴世霖写毛笔字,十三岁的少年刚学会写“忠孝”二字,墨汁在宣纸上晕成一团乌云。 建宁公主跪在养心殿外,金凤钗磕在青砖上,碎成两截。她扯着侍卫的衣袖哭喊,说吴三桂反他的,应熊在京里从未插手,连云南来的密信都被他烧了。雪花落在她单薄的肩头,融化成水顺着凤袍的褶皱往下淌,像一道又一道泪痕。太监来传旨时,她听见自己的声音变了调,说求皇上看在甥儿世霖年幼的份上,留他一条性命。 刑场设在柴市口,围观的百姓把街道堵得水泄不通。吴应熊看见儿子被两个校尉架着,小身子抖得像风中的芦苇。他忽然想起儿子满月时,自己抱着他去给孝庄太后请安,老太太摸着孩子的头顶说,这孩子眉眼像极了太宗爷。那时候阳光正好,从慈宁宫的窗棂照进来,在孩子脸上投下细碎的光斑。 监斩官扯着嗓子读完圣旨,吴应熊突然挣脱束缚,朝着紫禁城的方向叩了三个响头。第一个头,谢当年顺治爷的恩宠;第二个头,愧对建宁公主十年相伴;第三个头,血溅在雪地上,红得刺目。吴世霖吓得哭不出声,却被父亲按住肩膀不许动,那双手曾教他握笔,此刻却带着不容置疑的力道。 刀光落下时,北风卷着雪沫子掠过刑场。有人说那天昆明的吴三桂正在城头誓师,忽然一阵狂风掀翻了帅旗;也有人说建宁公主在府里听见消息,把所有陪嫁的珍宝砸得粉碎,从此闭门不出,三十年后去世时,棺木里只放着那枚碎了的金凤钗。 康熙在御书房里看着奏折,烛火映着他年轻却冷硬的侧脸。案头摆着吴应熊少年时的策论,字迹圆润,透着江南士子的温吞。太监来报,说三藩叛军已经攻陷了常德,他只是用笔尖蘸了蘸朱砂,在奏折上批下一个“斩”字。皇家从来没有温情,联姻是棋子,杀戮是手段,棋盘上落子无悔,哪怕牺牲的是自己的姑父和外甥。 信息来源:《清史稿·吴三桂传》《清圣祖实录》

![这是多么渴望川普重用她这样的汉奸啊[doge]](http://image.uczzd.cn/7148979853803469755.jpg?id=0)