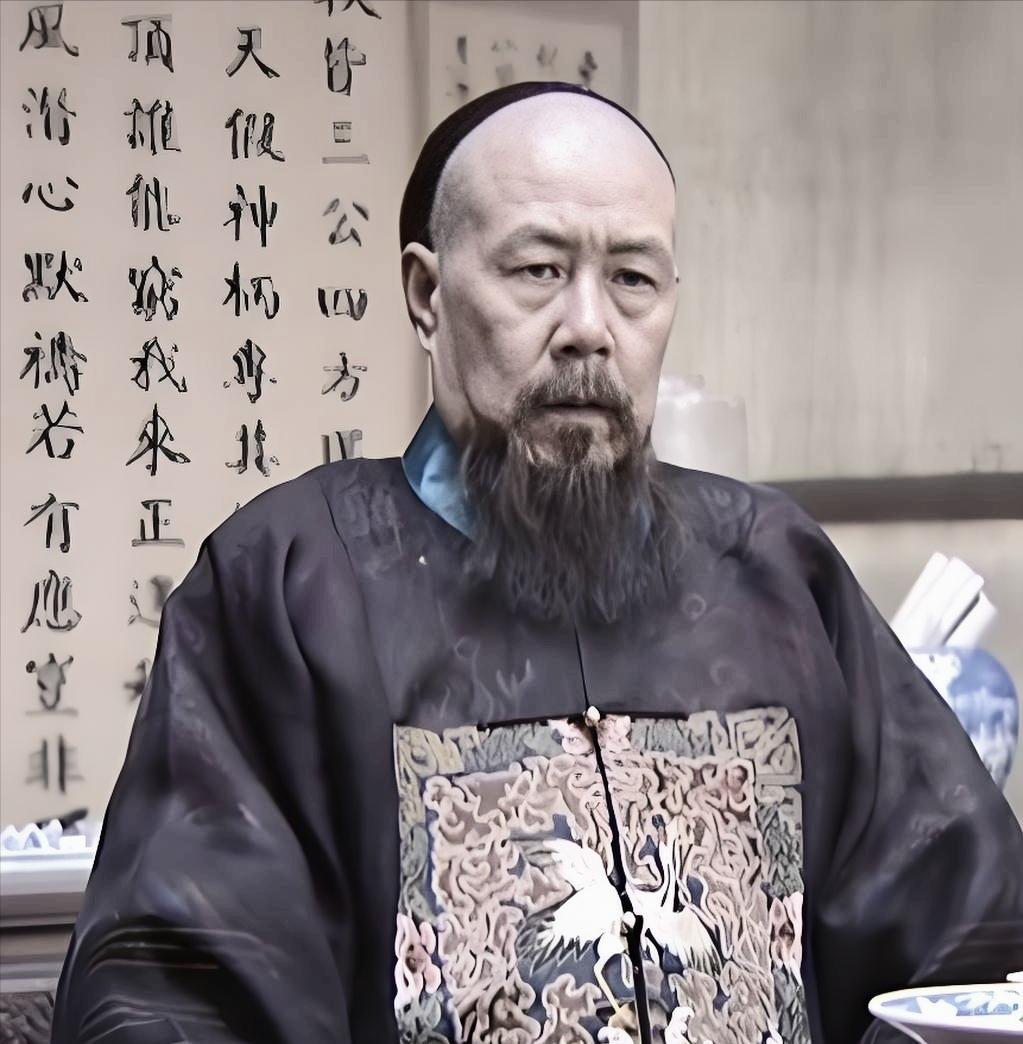

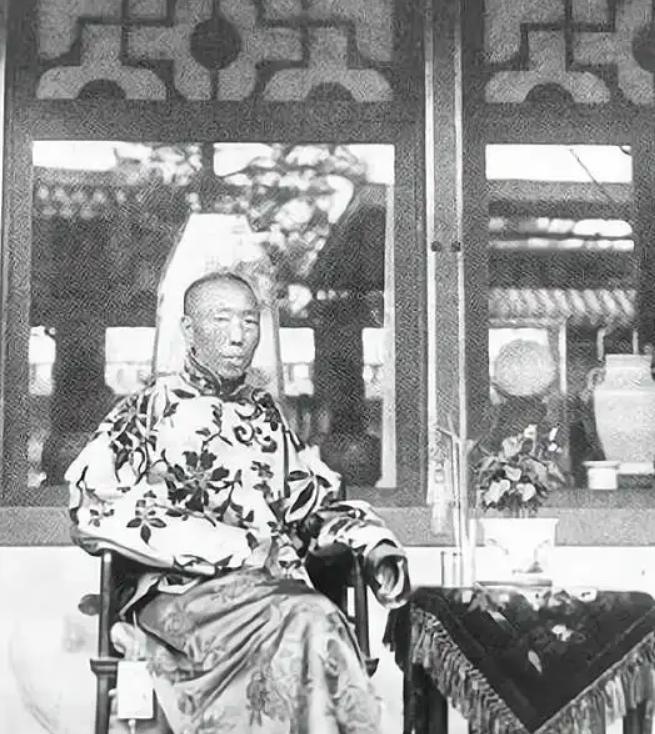

1862年,曾国藩施展毒计,除掉了死对头两江总督何桂清。何桂清死前,这才发现低估了这个“曾剃头”。 这一年8月,北京菜市口刑场,一个曾经官至一品的封疆大吏,在囚车中望向家的方向,引颈就戮。 他,就是前两江总督何桂清。 就在刽子手大刀落下的前一刻,他的脑海里,或许闪过了一个名字——曾国藩。他知道,把自己送上这条绝路的,正是那个看似木讷、满口“忠义”的湖南人。 何桂清与曾国藩的梁子,早已结下。 何桂清是科甲出身的正牌总督,而曾国藩,在他眼里,不过是个靠办“团练”起家的乡下武夫。 1860年,清廷一纸调令,命曾国藩署理两江总督,节制江南四省军务。 一道圣旨,却出现了两个总督。何桂清是“正牌”,曾国藩是“署理”。 两人为了兵权、财权,明争暗斗,互相上了无数道弹劾的折子,早已势同水火。 何桂清从未把曾国藩放在眼里。他觉得,论官场手腕,自己这个久历宦海的进士,玩死一个“曾剃头”,不过是时间问题。 但他却给了曾国藩一个置自己于死地的机会。 1860年5月,太平军名将李秀成大军兵临常州城下。这里,是何桂清的总督府所在地。 面对猛烈的攻势,何桂清没有选择与城池共存亡。城破前夜,他用绳子从城墙上溜了下去,在英国人的帮助下,乘着一叶小舟,抛下满城军民,独自逃往了上海。 主帅一跑,常州立破,随后苏州、杭州等江南富庶之地尽数陷落。 “弃城失地”,在清朝律法里,这是“斩立决”的死罪。 逃到上海的何桂清,却觉得自己还有翻盘的希望。他一边上奏朝廷,说自己是“为国保存有用之身”,一边积极联络洋人,组织“洋枪队”,试图将功补过。他还拿出重金,打点京城的王公大臣,为自己开脱。 他以为,凭自己的官场人脉,最多也就是个革职,不至于掉脑袋。 但何桂清低估了曾国藩。 曾国藩得知何桂清弃城而逃,立刻意识到,这是千载难逢的机会。他迅速打出了一套狠辣无比的“组合拳”。 第一拳,是“收集铁证”。他利用钦差大臣的职权,派人彻查常州失守的经过,搜集了大量何桂清临阵脱逃的人证物证,把这桩案子办成了铁案。 第二拳,是“奏折封喉”。他亲自写了一封杀气腾腾的奏折——《参何桂清片》。在这封奏折里,曾国藩绝口不提与何桂清的个人恩怨,而是站在国家法纪的制高点,痛陈“封疆大吏,以城守为大节”。 曾国藩指出,何桂清身为总督,弃城而逃,不仅是个人失节,更是动摇国本的弥天大罪,导致江南糜烂,罪不容诛。 第三拳,是“断其后路”。在何桂清被押解进京,四处花钱找关系的两年里,曾国藩通过自己遍布京城的门生故旧,持续向朝廷施压,不断呈上新的证据,堵死了恭亲王等“主和派”所有可能为他说情的路径。 曾国藩用一张张状纸,一条条律法,为自己的死对头,编织了一张天衣无缝的法网。 最终,在同治元年的夏天,朝廷的处斩令终于下达。 直到临死前,何桂清可能才幡然醒悟。他一直提防的,是那个在战场上杀人如麻的“曾剃头”,却没料到,在官场上运筹帷幄、杀人于无形的曾国藩,手段更为阴狠、毒辣。