一男子为了照顾被父母抛弃的弟弟,长期进行盗窃,被抓后,民警都悄然为他落泪!原来,这个所谓的兄弟,竟然跟他没有一点血缘关系,哥哥为了照顾8岁的弟弟,决定铤而走险,他就想让弟弟成为一个对社会有用的人。

(案例来源:今日说法)

马成亮,一个年仅21岁的年轻人,他的生活就像一幅孤独的画,遍布着灰色的荒野和寂寞的街头。

他与一个名叫祝梓轩的8岁男孩结伴而行,这两个毫无血缘关系的兄弟,在城市的边缘流浪了将近一年的时间。

马成亮的责任是出去偷东西,而祝梓轩则负责销赃,而他们的故事却不同于寻常的盗窃犯。

马成亮盗窃得来的钱财,并没有用于奢侈或挥霍,而是被用来满足祝梓轩的基本需求,包括吃的和穿的。

深入了解此案后,民警都对这个不寻常的案件感到震惊。

原来,马成亮与祝梓轩的生活很艰难,他们没有固定住所,一直在城市外围的一片荒地里风餐露宿。

天冷时,他们只能依靠彼此互相取暖,寻找一丝丝温暖。

夏天来临时,他们在草坪上露宿,以大地为床,以蓝天为被子,祝梓轩常常依偎在马成亮的怀抱中入睡,而寒冷的冬天来临时,他们蜷缩在破旧的床褥里,相互取暖,度过漫漫长夜。

随着时间推移,民警又揭开了这个故事更深层的层面。

祝梓轩,他的家在城市外围的一个小村庄里,但家里只有年迈的爷爷和身患残疾的奶奶,还有一个年仅5岁的妹妹。

爷爷已经67岁,全家人只靠他一人捡废品和收垃圾为生。

祝梓轩的父母,在他年幼时分手,留下了他和爷爷一起生活。

他的父亲从未关心过他,甚至没来看望过他。母亲则在他很小的时候就消失不见了。

当民警询问马成亮为什么要照顾祝梓轩时,他坚定地说:“因为在他身上,他看到了自己小时候的影子。”

原来,马成亮也有一个非常不幸的家庭,当他还只有6岁时,母亲因与父亲感情不和而离家出走。

父亲为了谋生,忙于工作,从未关心过他。

从他记事的那一刻开始,马成亮就没有体验到家庭的温暖,当他15岁的时候,他开启了流浪的生活。

在遇到祝梓轩之前,马成亮没有一个固定的住处,经常在不同的地方过夜。

可自从他们相遇后,马成亮仿佛找到了生活中的另一半,一个需要他照顾和保护的小生命。

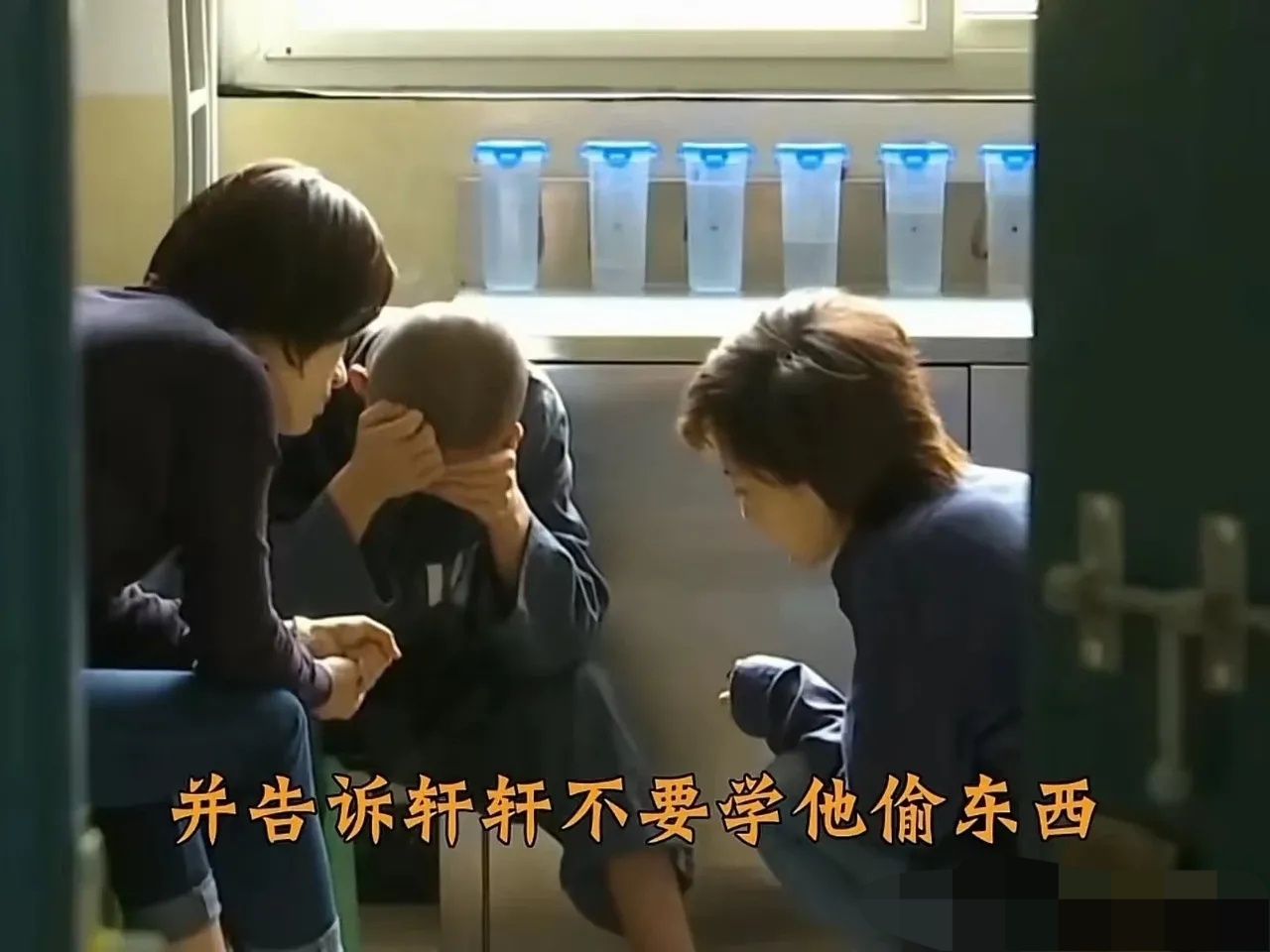

每次马成亮出去盗窃时,他都是独自前往,不让祝梓轩看到他犯罪的过程。

因为他不希望祝梓轩像他那样走上犯罪的道路,反而鼓励他要成为一个对社会有用的人。

虽然他们的生活充满了艰辛和不幸,但这对兄弟的感情却是坚不可摧的。他们相互依靠,给对方带来温暖和支持。

今天,我想告诉大家一个关于盗窃案背后的故事,这个故事中充满了家庭、爱与责任的元素,同时也涉及到未成年人的保护问题。

通过这个故事,我们将一起深入探讨相关法律条款,以期更好地理解法律的精神与原则。

1、关于盗窃罪的法律规定

根据刑法,已满十六周岁的人犯罪应当负刑事责任。

已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

这也就是说,根据不同的年龄,人们将负不同的刑事责任。

马成亮由于年满16岁,负完全刑事责任。而祝梓轩未满12岁,因此不用负刑事责任。

2、法律对于遗弃罪的规定

遗弃罪是指负有扶养义务的人,对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人实施拒绝扶养,情节恶劣,从而构成的犯罪。

根据《刑法》第261条规定:对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人,负有扶养义务而拒绝扶养,情节恶劣的,处5年以下有期徒刑、拘役或者管制。

要构成遗弃罪,情节必须达到恶劣程度,导致被害人重伤、死亡或流离失所等情况。

在本案中,虽然祝梓轩的父母抛弃了他,但因为他有爷爷照顾,没有达到遗弃罪的情节。

虽然这是一起盗窃案,但情节却让人动容。

马成亮的犯罪动机源于对弟弟祝梓轩的关心和爱护,他不仅没有让弟弟学坏,还时常教育他不要学他当贼,要做一个对社会有用的人。

可无论如何,同情归同情,法律归法律,毕竟法律是不容侵犯的。

最终,马成亮被判刑四年,尽管他的动机令人感到同情,但犯罪行为依然需要受到法律制裁。而祝梓轩,由于年龄不满12岁,他不负刑事责任。

通过这个案例告诉我们,法律不仅仅是一纸文件,更是社会秩序和人类道德的体现,它不仅保护着我们的权益,同时也要求我们承担责任。

奋斗不息的岁月

这种不该是有救助吗?救助在哪里呢?