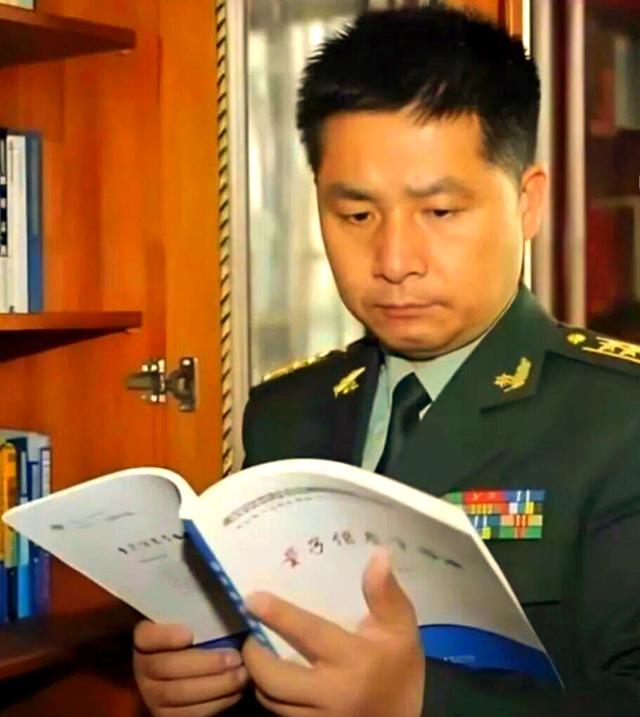

我要让所有的美国导弹打不到中国,他是继钱学森以来,国家非常重视的人才,连美国人都非常忌惮他,他就是我国著名的“反导专家”陈德明! 2025 年大漠靶场,陈德明盯着雷达屏幕上的光点,突然拍向控制台。 “调整参数,落点偏差在三公里内!” 他的声音压过风沙呼啸声。 年轻助手手指翻飞修正数据时,想起老兵说的:“导弹飞不出他手心。” 这位 61 岁的反导专家,正用三十年积淀定位试验残骸。 风沙渐停时,搜索队传来消息:“找到了!和陈总算的一模一样。” 陈德明松了口气,指尖划过屏幕上的弹道曲线。 这让他想起 2008 年那个深夜,也是这样盯着曲线,却面临更大难题。 当时首次反导试验任务下达,“务期必成” 四个字压在所有人心头。 “中段拦截像子弹打子弹,差一毫米都不行。” 他对团队说。 近千个日夜,他们拟制上百份试验文书,突破 3 项核心技术。 试验前 7 天,指令系统突然断连,故障排除后仍人心惶惶。 陈德明翻出上千组验证数据:“我敢保证,绝对没问题!” 2010 年 1 月 11 日的光亮穿透记忆,比大漠烈日更刺眼。 拦截导弹击中目标时,指挥大厅里他挥拳跃起,眼泪砸在键盘上。 中央军委给记一等功那天,他却在办公室演算新的弹道模型。 “技术停步,国家就没打赢的本钱。” 他把奖状压在图纸下。 时间回到 1990 年,刚到基地的陈德明接到首个任务:算发射窗口。 他连 “发射窗口” 是什么都不知道,却在一个月后交出论文。 老专家杜之明拍他肩膀:“大漠荒凉,别荒芜人生。” 这句话,成了他往后三十年的座右铭。 上世纪 90 年代中,某型导弹急需定型,却只剩 4 枚试验弹。 按常规得 9 次试验,有人说 “不可能完成”,30 多岁的他接了下来。 连续数月泡在数据里,他改进射击偏差折算方法,精准评定精度。 十年后新靶场验证,数据与他当年估算高度吻合,成了业界奇迹。 2005 年深秋,重大专项任务遇阻,脱靶量计算模型卡了壳。 距试验只剩 10 天,陈德明召集众人,一小时后拿出新模型。 试验结果输出时间缩短四分之三,为决策赢得关键时间。 他揉着通红的眼睛笑:“创新就是跟时间赛跑。 ” 更早前,他还打破 “一次试验一目标” 的惯例,提出 “一箭多雕”。 方案遭质疑时,他从原理到风险逐一拆解,最终被采纳沿用至今。 省下的经费和时间,加速了多款导弹装备部队的进程。 “科研不能怕担责,躲问题就是战场逃兵。” 他常对新人说。 2025 年靶场宿舍,陈德明的台灯还亮着。 桌上摊着红旗 - 29 的雷达参数表,批注比原文还密。 年轻科研员送来夜宵,看见他在翻 1986 年的毕业照。 “刚来时 60 人挤一台电脑,现在设备先进了,劲头不能减。” 他感慨道。 三天前,他刚拒绝大城市的高薪邀请,这是第三次了。 “我的战场在大漠。” 他给对方回电时,正盯着新装备测试数据。 手机里存着老父亲的短信:“好好干,别辜负国家。” 每次看都忍不住红眼眶,这是他坚守的初心。 此刻,靶场传来新的测试指令,陈德明起身走向指挥车。 风沙又起,他裹紧外套,步伐和年轻时一样坚定。 车窗外,骆驼刺在月光下摇曳,如当年刚来时那般倔强。 他知道,反导这根弦,这辈子都不能松。 现在的陈德明,每天仍第一个到实验室,最后一个离开。 他带的徒弟已能独当一面,却还常围着他问弹道问题。 中国反导试验七战七捷,美国成功率仅五成的消息传来时。 他只是淡淡说:“继续算数据,下一次要更精准。” 夕阳下,他的身影投在靶场跑道上,和导弹发射架重叠在一起。 这位把一生献给大漠的反导专家,用技术筑成盾牌。 那些密密麻麻的数据和深夜的灯光,都在诉说:大国重器的温度,藏在科研人滚烫的坚守里。 信息来源:《反导尖兵:导弹试验专家陈德明》中国军网

![[呲牙笑]哟?FB-10A的自用版上新闻了,应该是叫红旗-13吧~大家注意看导弹](http://image.uczzd.cn/6170309039991150598.jpg?id=0)

![发个战场状况[大笑]目前乌军正在使用无人机导弹袭击位于扎波罗热地区的俄军事设施。](http://image.uczzd.cn/17618820671714321258.jpg?id=0)