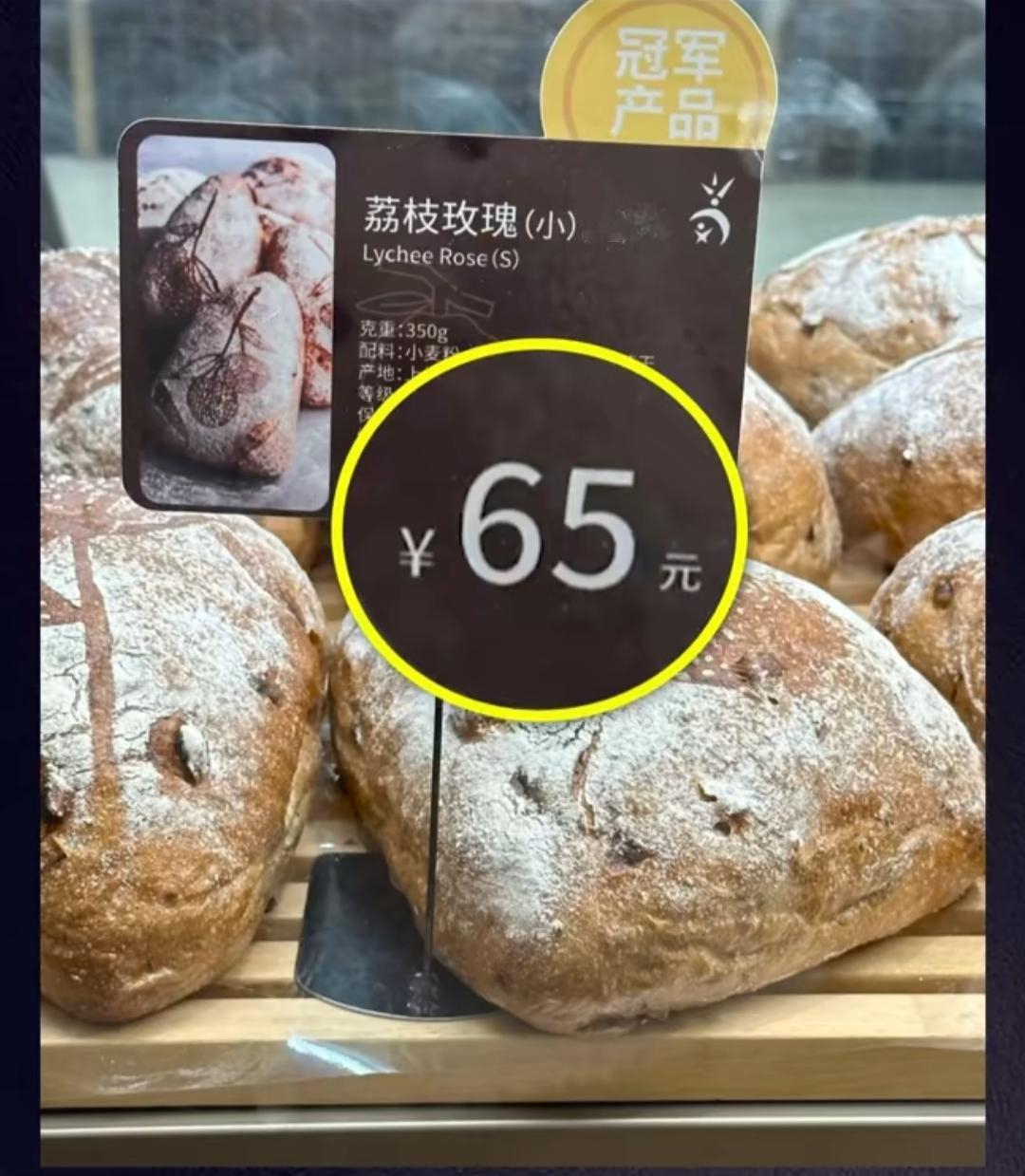

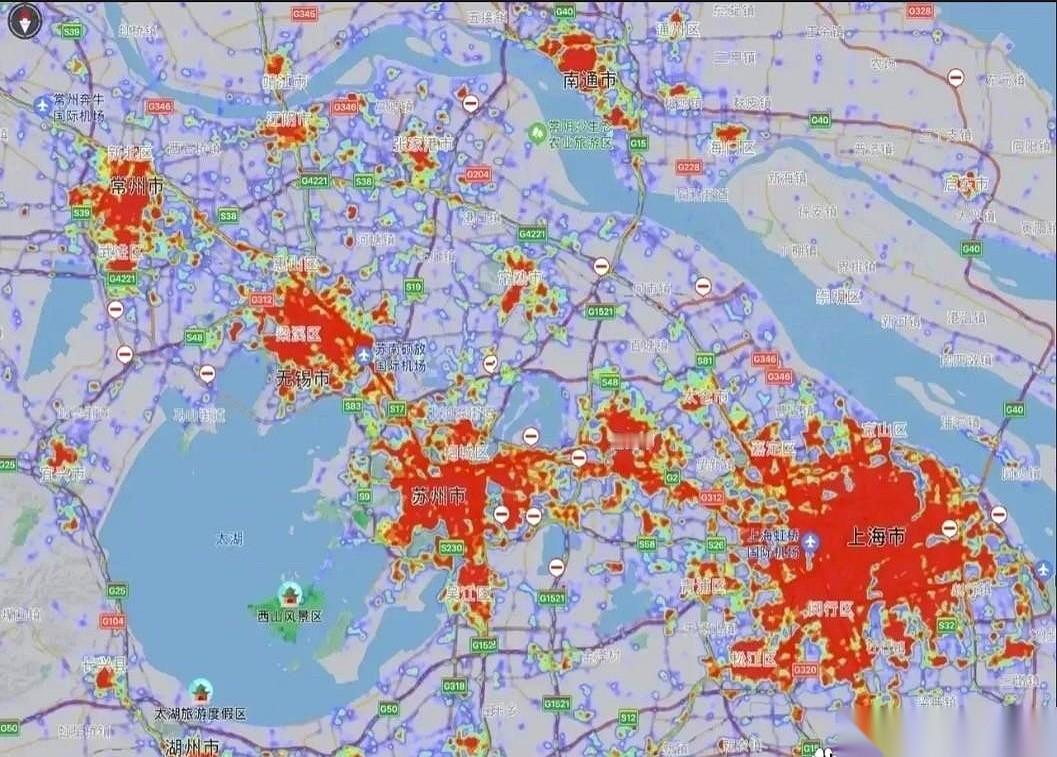

最近刷社交平台,总能看到年轻人举着35元一个的面包在网红店门口排队打卡,有人甚至为了买块生吐司排队5小时,黄牛还把价格炒到翻倍。这场景让人忍不住嘀咕:现在吃个面包都要“卷”成这样了吗? 走进这些贵价面包店,确实能感受到和普通面包房的不同。北京合生汇的B&C面包店,招牌惠灵顿牛排牛角包卖58元一个,上海银座任志川的日式生吐司更夸张,原价98元一条还被黄牛炒到300元。店里的装修像艺术展,面包名字全是“恰巴塔”“潘纳托妮”这种洋气词,服务员会特意提醒你“这款用的是法国AOP黄油”。年轻人买完面包第一件事不是吃,而是举着拍照发朋友圈,配文“今日份小确幸”。 可仔细算笔账,这面包贵得真有道理吗?面粉价格这几年没涨,但黄油、糖这些原料成本涨了快两成。更关键的是“隐性成本”——开在高端商场的店面月租动辄百万,手作现烤模式让每个店员月工资过万,再加上网红装修、联名包装这些营销费用,最后全摊在面包价格里。就像有位餐饮投资人说的:“现在卖面包更像卖空间体验,你买的其实是店里的氛围和朋友圈的点赞。” 但年轻人真的只是为“面子”买单吗?我采访过几个排队的姑娘,她们说得很实在:“35块确实贵,但比起奶茶里的植脂末,这里用的是日本宇治抹茶,至少吃着安心。”还有健身爱好者算账:“私教课一节300块,35块买个无添加的优质碳水,不算离谱。”这种消费心理像极了买奢侈品——有人为logo买单,有人为品质买单,关键看自己需要什么。 不过,贵价面包的“虚火”也烧出了行业隐患。美团数据显示,全国烘焙店平均活不过32个月,去年克莉丝汀、熊猫不走这些品牌接连倒闭,连虎头局、墨茉点心局都大量关店。高成本、高损耗、高同质化竞争,让很多网红店成了“快闪式”存在。就像有位面包师吐槽的:“每天扔掉上千个卖不掉的面包,这种浪费对得起‘手作’两个字吗?” 说到底,35元的面包值不值,没有标准答案。有人觉得为情绪价值付费天经地义,有人坚持“面包就该是5块钱的管饱品”。但可以确定的是,当年轻人愿意为一块面包排队时,他们买的不仅是食物,更是对美好生活的想象——在996的间隙,用一块带着温度的面包,给自己一点喘息的空间。 只是,当黄牛把面包炒成“理财产品”,当商家用“限量”“进口”制造焦虑,这种消费狂欢还能持续多久?或许该问问自己:我们真的需要35元的面包吗?还是被社交媒体的“精致滤镜”绑架了?欢迎在评论区聊聊你的看法——你买过最贵的面包多少钱?为了它排队过吗? (案例来源:21世纪经济报道)