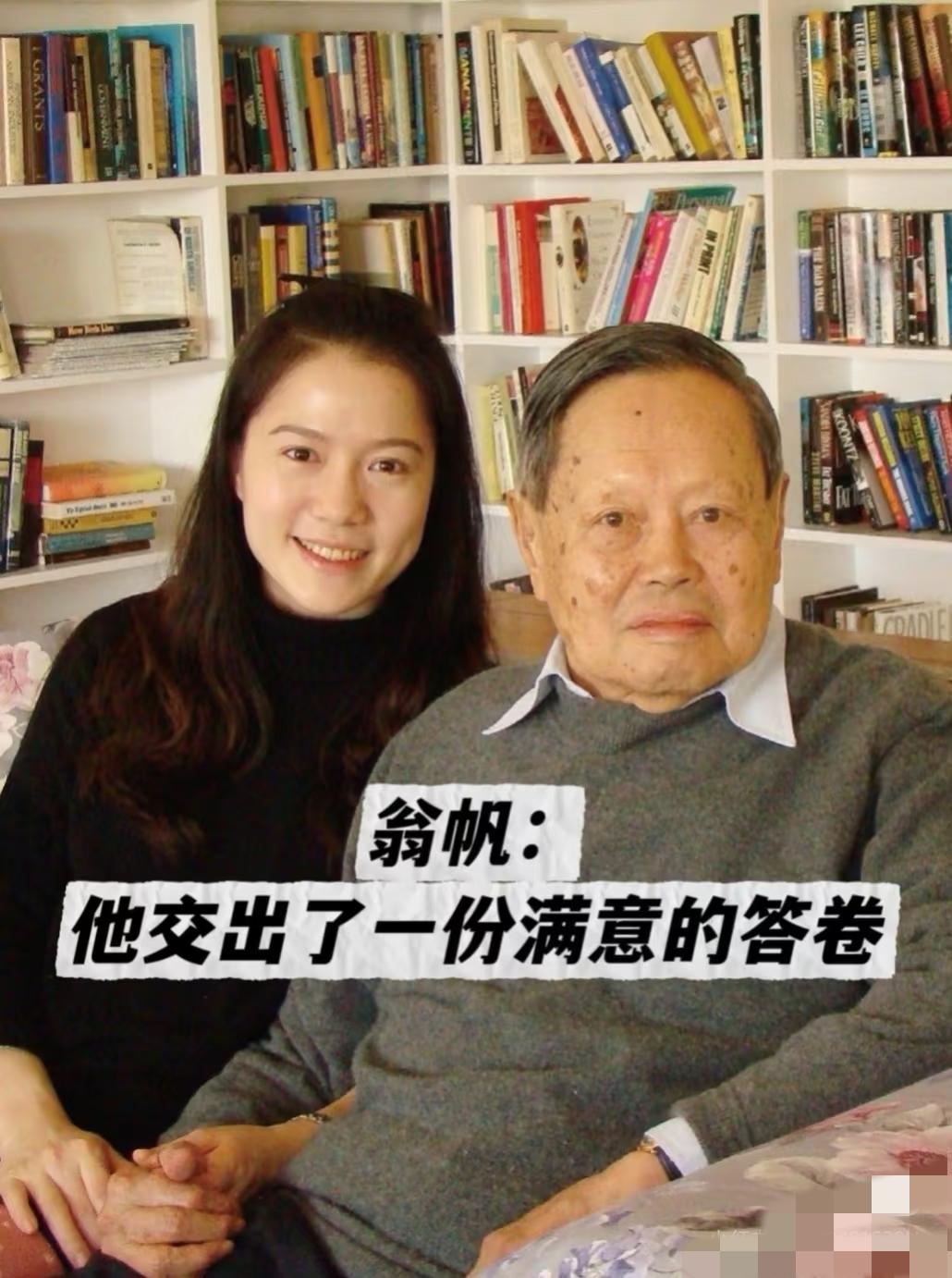

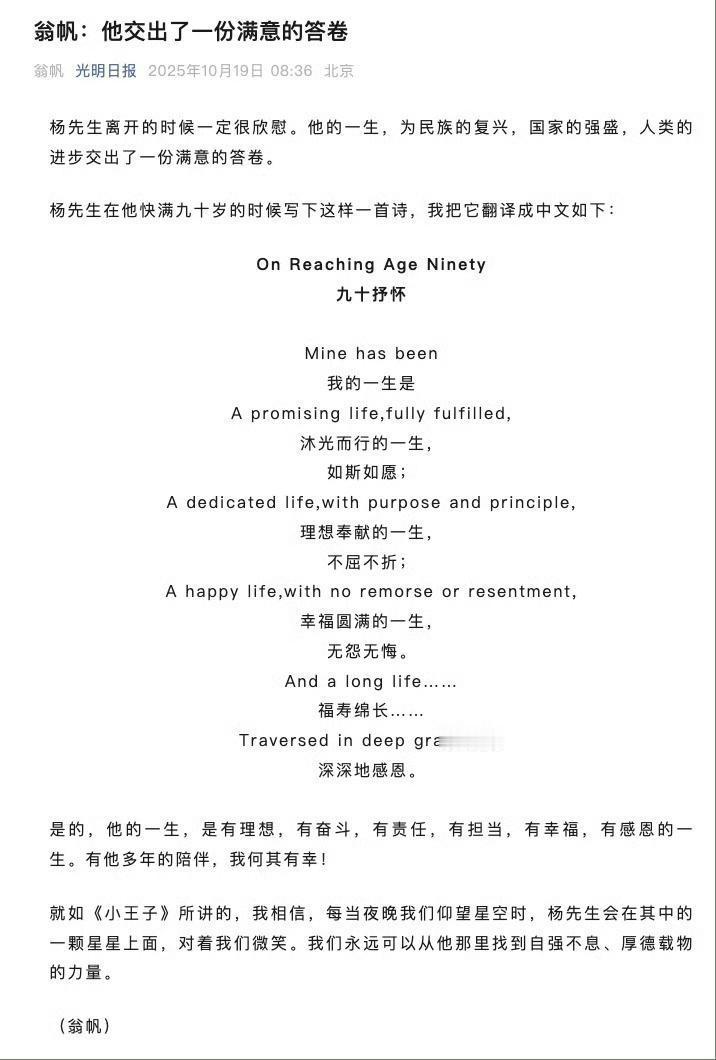

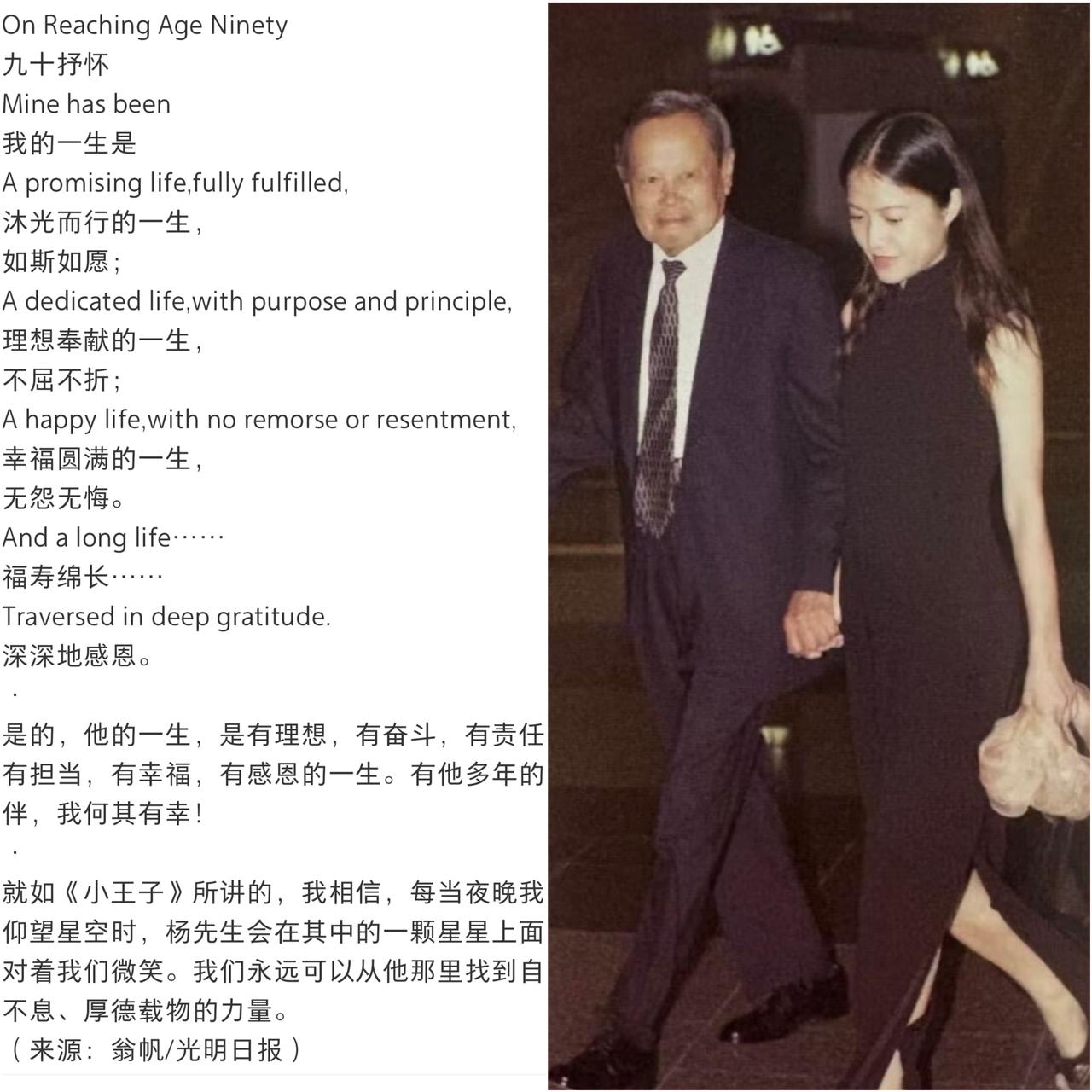

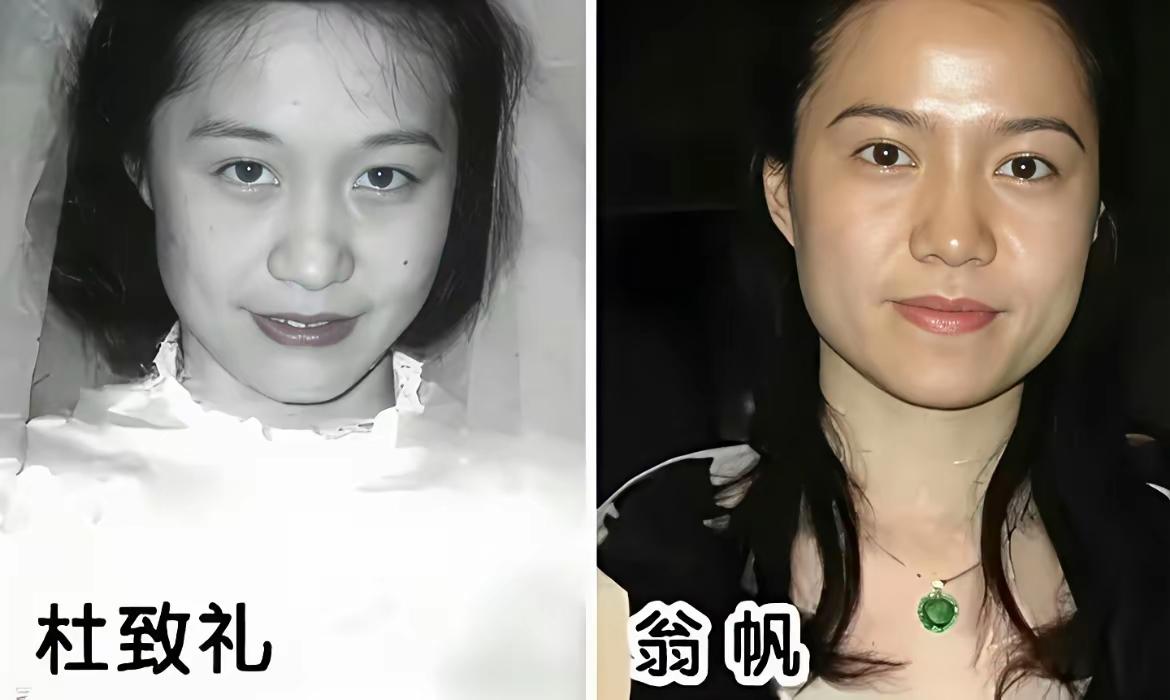

对不起!翁女士, 终究是我肤浅了, 原来他们之间的爱情并不是网上说的那么肤浅和复杂。 翁帆在《光明日报》里写下“杨振宁交出了一份满意的答卷”,没有华丽辞藻,却比任何悼文都让人动容。 10月18日这位103岁的科学巨擘离世后,国际媒体都在盘点他的学术传奇,从宇称不守恒到非阿贝尔规范场理论,那些改变物理学进程的成就足够厚重。 但真正让我们读懂这段感情的,是藏在平淡日常里的相敬如宾,是杨振宁对翁帆的尊重,更是翁帆在这段关系里实实在在的成长。 我们从前只盯着54岁的年龄差指指点点,却忽略了爱情最本真的模样。 2004年杨振宁与翁帆结婚时,外界的质疑铺天盖地。有人说翁帆图名,有人觉得她委屈,很少有人相信这是两个灵魂的相互吸引。 直到看到那些散落的生活细节,才明白他们的相处早已超越了世俗的定义。 在香港的日子里,他们的家没有保姆,翁帆每天早上8点准时起床准备早餐,两杯牛奶、几片烤面包、两个煎蛋,简单却透着规律的温馨。 杨振宁去学校工作后,翁帆就在家看书、修改论文,中午两人吃点简单的午餐后午休,下午各自忙碌,傍晚手拉手在校园散步,杨振宁给她讲物理学家的趣闻,她安静倾听,偶尔分享自己的读书心得。 这样的日常没有轰轰烈烈,却有着细水长流的默契。 杨振宁从不用“牺牲”定义翁帆的陪伴,反而全力支持她的学业与成长。 结婚后翁帆想修改毕业论文题目,从杨振宁的翻译思想换成《论许渊冲的诗学翻译思想》。 杨振宁不仅没有反对,还借着与许渊冲是清华同学的便利,帮她创造请教的机会,最终这篇论文获得了校内外专家的一致好评。 后来翁帆想攻读清华大学建筑系博士学位,杨振宁更是全力支持,陪她整理资料,听她分享研究思路。 这种尊重不是口头的客套,而是把她的追求当成自己的事来上心。 更难得的是,杨振宁给了翁帆充分的自由与理解。 他早就坦言知道自己会先离开,公开表示“等我将来离开这个世界,翁帆可以再结婚”,这份通透与豁达,打破了世人对“占有式爱情”的固有认知。 生活里他也从不多加干涉,翁帆喜欢在香港西贡的海湾划橡皮艇,他就在岸上喝茶看报等候,哪怕一次翁帆晚归联系不上,他急得差点报警,事后也只是叮嘱注意安全,从没有阻止她的爱好。 这种尊重,让翁帆在这段关系里始终保持着独立的自我。 在杨振宁身边的二十一年,翁帆完成了脱胎换骨的成长。 从前的她喜欢熬夜聊天、晚起,婚后渐渐调整作息,养成了早睡早起的习惯,整个人的状态愈发红润有光泽。 学术上,她从英语专业的研究生,成长为能编译《曙光集》、合著《晨曦集》的研究者,还发表了多篇关于建筑历史的专业论文,甚至能独立翻译冬奥宣传曲和COP15主题歌曲的MV。 这些成就的背后,离不开杨振宁为她打开的视野,跟着他参加学术会议,接触顶尖学者,在整理他的学术资料时潜移默化地积累,她的世界早已不是当初那个局限于眼前的小圈子。 翁帆自己也说,杨振宁给了她一个“纯净的世界”,塑造了现在的她。 这种塑造不是刻意的改造,而是耳濡目染的影响。 她跟着杨振宁学会了在学术上严谨务实,在生活中从容豁达。 他们一起开着用了十七年的旧车穿梭在香港的青山绿水间,一起在大雪天驱车六个小时去太浩湖看雪景,一起坐在沙发上听音乐、讨论《达芬奇密码》的情节。 这些经历让她从一个喜欢休闲打扮的姑娘,变成了端庄稳重却不失灵动的学者,这种变化里藏着的,是精神层面的深度契合。 曾经我们总用世俗的标尺衡量他们的爱情,却忘了最好的感情是相互成就。 杨振宁说翁帆是“上帝给我的最后一份礼物”,翁帆则用二十一年的陪伴给了他最安稳的晚年。 些一起爬山时他牵着她的手说“踏实”,那些她生病时他喂粥的温柔,那些支持她追求自我的通透,都是爱情最真实的样子。 直到此刻我们才明白,年龄从不是爱情的障碍,精神的共鸣与相互的尊重才是。 翁帆在这段关系里收获的成长,杨振宁给予的理解与支持,都远比“年龄差”更值得被看见。