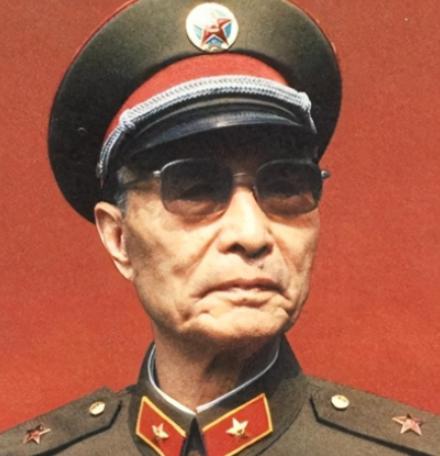

1964年,张爱萍将军到酒泉某基地视察,突然,他发现有10多名背着斜挎包的战士站在不远处,张将军上前搭话,战士们的几句话入耳,他顿时火冒三丈! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 上世纪六十年代,酒泉基地是一片荒凉的戈壁滩,黄沙漫天,干燥酷热,这里不仅是中国国防科技的前沿阵地,也是许多战士和科研人员挥洒汗水、默默奉献的地方,环境异常艰苦,生活条件差得让人难以想象,水源短缺、食物供应不足、昼夜温差极大,这片土地考验着每一个人的意志,就是在这样的背景下,张爱萍将军来到这里,一边主持导弹和核武器的研发工作,一边关注基地里每一个战士和科研人员的生活,他总能发现别人忽略的问题,也总能为大家解决实际困难。 1964年张爱萍刚检查完基地的燃料储存设施,路过生活区时,远远看到几个战士围在一起低着头吃东西,他走近后发现,他们正掰着干硬的馒头,馒头表皮一碰就掉渣,其中一个战士脖子上的筋绷得紧紧的,像是在硬咽什么,再一看,有人脚上的军靴已经磨破了,露出的袜子上还有血迹,张爱萍问他们为什么不去食堂吃饭,战士们红着脸解释说,服务社物资紧缺,东西都优先供应机关,他们只能等到明天再来。 这话让张爱萍心里很不是滋味,他没有多说什么,转身走进服务社查看情况,货架上果然几乎空了,只有几包饼干摆在最上面,其他地方空荡荡的,负责人正在柜台后算账,看到他进来,紧张得手里的算盘珠子都掉了一地,张爱萍当场要求负责人马上去库房找食物,不管是什么必须热一热端出来,并让炊事班多煮一锅汤,尽量放些菜叶,不到二十分钟,那些战士终于端上了热饭热菜。 事情并没有就此结束,张爱萍随后召集后勤干部开会,把几个战士没吃完的硬馒头摆在桌上,严厉批评大家对一线战士的生活保障不力,他语气严肃地说:“这些馒头不是食物,是对我们工作的警告,战士们在这样的条件下执勤,我们还能心安理得地坐在办公室吗?”会后,他立刻让服务社设立专门窗口,优先保障执勤人员的需求,并增派卡车定期为偏远哨所送补给,几天后,基地生活区的显著位置挂上了一块牌子,写着“执勤人员专用窗口”,专为战士提供服务。 基地的生活改善不仅体现在吃饭问题上,张爱萍发现,水资源短缺是制约生活质量的大问题,他决定用基地有限的资金修建净水厂,让战士和科研人员喝上干净的水,当时有人提议在基地广场建一个纪念亭,刻上到访过的重要领导名字,张爱萍却果断地否决了,他认为,与其建一个只能看的建筑,不如把这笔钱用在解决实际问题上,净水厂建成后,基地的饮用水质量大幅提升,战士们用水缸接水时,看着透亮的水都不敢相信自己的眼睛,剩余的资金还被用来建了一个冰棍厂,夏天补给车会多带一个保温箱,里面装着冰棍,给战士们解暑。 一天,张爱萍去检修现场视察时,偶然发现技术员把鞋子挂在脖子上,原来,发动机舱内温度太高,鞋底容易烫坏,大家不得不脱鞋作业,但又担心鞋子被偷或者丢失,他听完后,马上要求在舱外焊一排带锁的鞋柜,每个柜子贴上编号,类似这样的小事,他总是看在眼里、记在心里,并尽快解决。 这种关注细节的作风也体现在冬天的保暖问题上,戈壁滩的冬天寒冷刺骨,张爱萍发现很多战士的棉衣已经破旧不堪,于是特别调拨了一批羊皮袄给一线人员,他不仅亲自检查每一件衣服的质量,还把自己的旧棉袄换给了一个战士,那件棉袄还是抗美援朝时发的,他认为,战士们在一线受苦,后方必须全力保障。 张爱萍在酒泉基地的工作,始终围绕着“人”展开,他常说,国防科技的进步离不开战士和科研人员,只有先保障他们的生活,才能让他们全心投入到工作中,正是这种务实的作风,让他赢得了大家的尊敬。 1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,张爱萍站在观测点的高台上,看到远处地平线亮起一道白光,蘑菇云缓缓升起,他点燃了一支香烟,烟雾随着风沙散开,和远处的云融为一体,这一刻,不仅是中国核科技的重大突破,也是所有为此付出的人共同的胜利。 信息来源:《解放军报》——《酒泉卫星发射中心建场60周年专题报道》、中国共产党新闻网《党史博览》文章《张爱萍在国防科委的岁月》