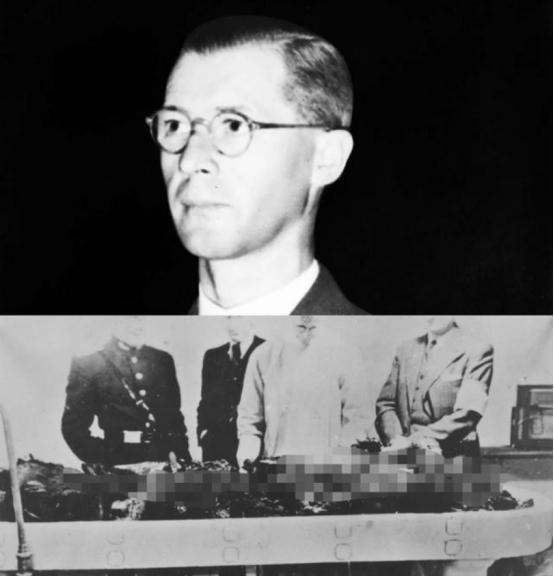

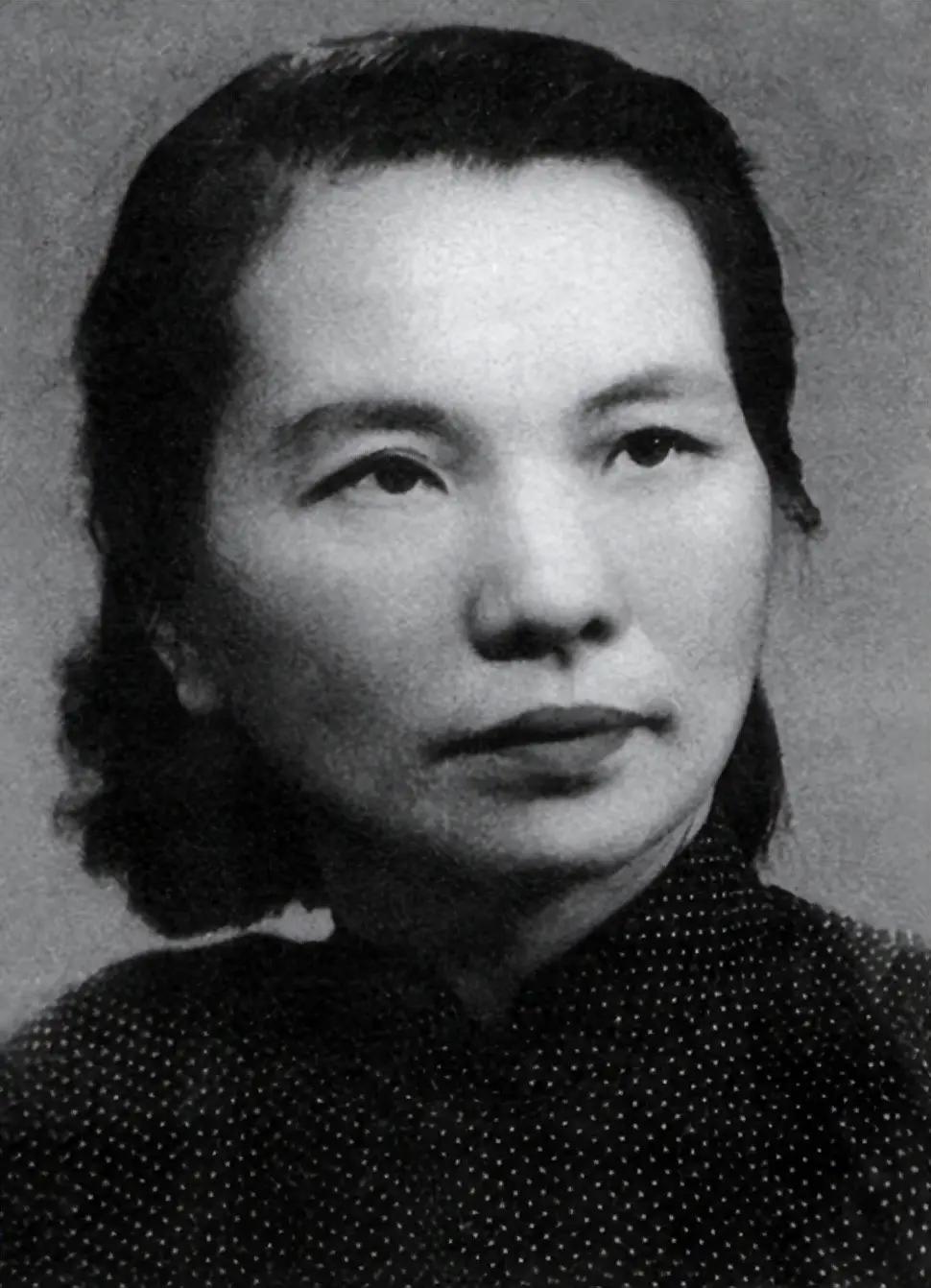

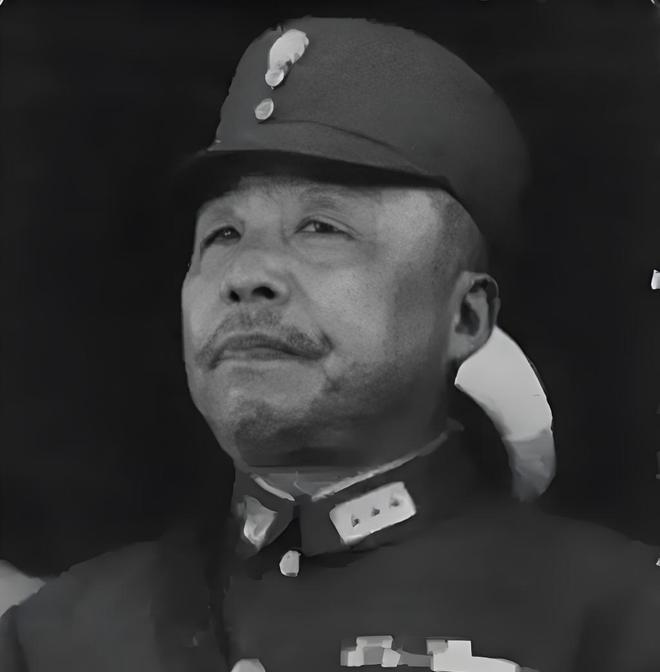

1948年,德国的大街上有一位63岁的老人沿街乞讨,这时候一个中国人上前给了他一个信封,里面是中国人民募捐的钱,封面上印有中国南京四个字,老人顿时泪流满面。 1937年的南京就是人间地狱,日军的炮火撕裂了天空,屠刀下生灵涂炭。各国使馆早就人去楼空,商人们也卷铺盖跑了。但约翰拉ベ,这个德国西门子公司的代表,一个在中国生活了近三十年的“老中国通”,选择了留下。 他干了一件惊天动地的事。他联合了十几位尚有良知的西方人,在南京城里划出了一块3.86平方公里的“国际安全区”。这地方不大,却成了25万多中国难民的诺亚方舟。 可怎么才能让杀红了眼的日本兵不闯进来呢?拉贝想到了自己的一个特殊身份——他是纳-粹党南京小组的副组长。这身份在战后让他受尽屈辱,但在当时,却成了救命的护身符。因为那时的纳-粹德国是日本的盟友,日本人再横,也得给“老大哥”几分薄面。 于是,一幅巨大的纳粹旗被高高挂起。拉贝就站在魔鬼的旗帜下,用自己的身体和德国人的身份,一次次把日本兵挡在安全区外。他冲进日本军官的司令部,拍着桌子为难民要粮食;他打开自家院门,最多时收留了600多个无家可归的中国人。白天,他是守护神,晚上,他就在灯下奋笔疾书,把日军的滔天罪行一笔一笔记在日记里。这本后来震惊世界的《拉贝日记》,成了南京大屠杀最不容辩驳的铁证之一。 可以说,拉贝是用一个在西方世界里最邪恶的身份,做了一件最圣洁、最人道的事。他不是军人,却比任何军队都更勇敢;他不是外交官,却完成了一次最伟大的外交救援。 1938年,拉贝奉命回到德国。他天真地以为,只要把日记交给元首希特勒,就能制止日本的暴行。结果可想而知,他等来的不是嘉奖,而是盖世太保的逮捕和审讯。日记被没收,他被严厉警告“不许多管闲事”。从此,他被西门子公司解雇,失去了工作,只能靠打零工艰难度日。 如果说这只是苦难的开始,那1945年德国战败,则彻底把他推入了深渊。 因为曾经的纳-粹党员身份,他先后被苏联和英国军队逮捕审查。尽管有无数证据表明他从未参与过任何战争罪行,甚至还是个拯救了无数生命的大英雄,但在当时“非黑即白”的清算浪潮里,没人关心这些。最终,法院判他无罪释放,但附加了一个致命的条件:不准工作,财产没收。 这位曾经的“南京活菩萨”,彻底成了一个被社会抛弃的流浪汉。他一家人挤在柏林西郊一间破旧的公寓里,每天的食物只有野菜汤和干面包。孩子们衣不蔽体,妻子重病在床,他自己也因为营养不良和糖尿病,身体一天不如一天。最困难的时候,全家一个星期都吃不上一顿饱饭。 拉贝的孙女后来回忆说:“我们当时真的以为,这个家就要在那个冬天被活活饿死、冻死了。” 就在拉贝一家濒临绝境的时候,他抱着最后一丝希望,给中国的朋友写了一封求助信。这封信辗转飘荡,奇迹般地送到了南京。 收信人是中国国民政府的高官,也是当年拉贝的朋友。当南京人得知他们的大恩人正在柏林受苦时,整座城市都被触动了。时任南京市长的沈怡,立刻在《中央日报》上刊文,发起了“救助拉贝先生”的募捐活动。 消息一出,应者云集。那不是政府的强制摊派,而是来自民间最真挚、最滚烫的情感。 曾经在安全区里被救过的幸存者,如今已是白发苍苍的老人,他们拿出自己积攒了一辈子的积蓄;金陵大学的教授们捐出了自己的工资;家庭主妇们送来了家里的米和面;甚至连街边的黄包车夫,都把一天挣来的辛苦钱投进了捐款箱。 一个叫李秀英的妇女,当年怀着孕被日军连刺37刀,是拉贝派人把她送进医院才保住了性命。她抱着孩子挤进人群,把家里最后一点钱全捐了出来,她说:“拉贝先生给了我两条命,现在该我们报答他了。” 短短几天,就募集到了一亿法币。在1948年那个通货膨胀、民不聊生的年代,这笔钱的分量可想而知。由于当时中德之间无法直接通汇,南京市政府想尽办法,把这笔钱换成了2000美元,分批寄往德国。 除了钱,南京人民还采购了大量的食品和药品,包括拉贝最爱喝的咖啡、德国香肠等等,每月一次,风雨无阻地寄往柏林。 当拉贝在柏林那个阴冷的冬天,收到第一个来自南京的包裹,看到那熟悉的汉字时,他所有的坚强瞬间崩塌了。他后来在回信中写道:“我的家人和我,真不知该如何感谢你们……是南京的市民,救了我们全家的命。” 来自南京的援助,一直持续到1949年4月南京解放前夕。正是这份跨越万里的温暖,让拉贝一家挺过了最艰难的岁月。1950年1月,约翰拉贝在柏林平静离世。临终前,他交代家人,一定要把《拉贝日记》好好保存,让后人知道南京发生过什么。 上世纪90年代,拉贝的外孙女偶然间发现了这本尘封的日记,并将其公之于众,立即轰动了世界。拉贝的名字,才终于和他拯救25万人的伟绩一起,被世人所铭记。