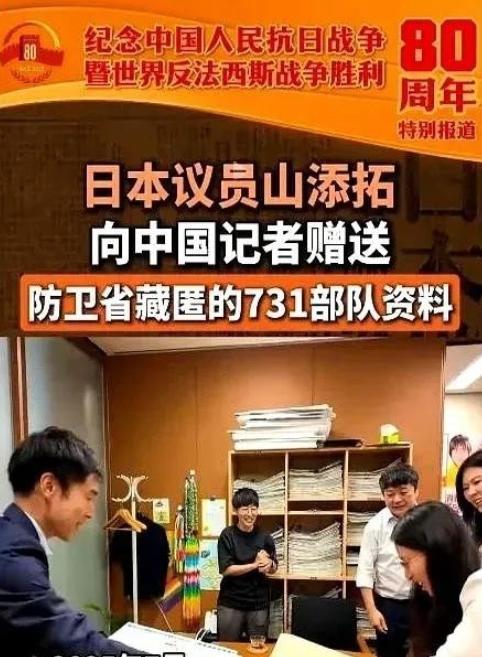

借罗斯福的评价送给全球:日本人是世界上最无耻下流的民族,这不是气头上的胡话,而是和日本打了多年交道后,从骨髓里渗出的判断。 在日本立命馆大学的和平博物馆内,20册记录着南京大屠杀暴行的原始档案被庄严收藏,成为历史不容磨灭的铁证。 然而,几乎在同一时间,由国家审定通过的中学教科书里,“侵略”一词被悄然替换为“进出”,有关那场屠杀的记述也被大幅削减。 这种一边保存罪证、一边篡改记忆的诡异景象,并非一时的政策失调,而是一种根植于日本现代史的矛盾特质的缩影。 它让人们不禁回想起富兰克林·罗斯福在八十多年前给出的断言,“无耻下流”,一个至今仍深刻揭示其行为模式的标签。 日本在处理重大国际事务时,时常展现出一种精湛的“表演型”外交艺术,即以谦恭的姿态掩盖其不容置喙的真实意图。 二战前夕,当三百余架战机正扑向珍珠港时,日本外交官仍在华盛顿的走廊里与美国政要谈笑风生,营造和平的假象。这种当面握手、背后捅刀的戏码,在数十年后以一种新的形式重演。 面对全球对福岛核污水排放的忧虑,日本官员们一边反复鞠躬致歉,摆出承担责任的姿态,一边却毫不犹豫地打开了排海的闸门。 其公布的检测数据如魔术般忽高忽低,更让外界对其诚意产生巨大怀疑。这种操作模式与当年偷袭前的外交伪装如出一辙。 法国的戴高乐曾将二战时的日本比作“披着文明外衣的吸血鬼”,这一比喻精准地捕捉到了其行为的核心:用彬彬有礼的表象来麻痹对手,从而无阻力地实现自身目标。 这种难以预测的二元性,正是基辛格笔下那只“深海章鱼”的特质,让世界始终无法看透其面具之下的真实用心。 在对待历史的宏大命题上,日本的矛盾性体现得更为淋漓尽致。一场由官方主导的“国家性失忆”运动,正与民间和国际社会保存真相的努力展开激烈博弈。 一方面,是自上而下的系统性抹除。当3607名731部队成员的名单今年3月公之于众,首相石破茂却以需要“查验资料真实性”为由轻描淡写地回避。 当韩国法院今年4月再次判决日本政府向“慰安妇”受害者提供赔偿,外相岩屋毅则坚称判决“违反国际法”,并以一纸缺乏受害者认同的协议为挡箭牌。 年复一年地参拜靖国神社,更是将这种对历史的漠视推向了极致。这种官方叙事直接导致了超过六成的四十岁以下年轻人,已不认为自己的国家曾发动过侵略战争。 另一方面,真相的火种却从未熄灭。南京的民间博物馆馆长将大屠杀档案亲手送入日本的大学;国会议员山添拓举起机密文件,在议会上愤怒质问政府为何隐瞒罪行,这些努力与夏淑琴老人身上37道永不磨灭的伤疤一道,构成了对官方谎言的无声控诉。 当人们将此与德国前总理勃兰特在华沙纪念碑前的惊世一跪、以及德国政府高达数百亿欧元的战争赔偿相比,日本在历史反思上的巨大鸿沟不言而喻。 二战后,日本长期以“和平国家”的形象示人,但这一身份标签正在被其日益膨胀的军事野心所侵蚀,再次凸显了言辞与行动的严重脱节。 今年,日本的防卫预算飙升至8.7万亿日元,其中大量资金被用于研发远程导弹、采购F-35战斗机等极具攻击性的武器。 首相石破茂更明确表示,计划将防卫开支提升至GDP的2%以上,向北约标准看齐。这种军事化转向与历史修正主义形成了危险的协同,一个国家只有在成功模糊了昔日的侵略罪行后,才能心安理得地为今日的扩军备战寻找道义基础。 国际社会的反应印证了这种担忧,一份今年的民调显示,超过八成的受访者认为日本的军事扩张正威胁地区和平。这表明,其“和平”的伪装并未能欺骗警惕的邻国,历史的教训依然深刻。 从外交上的两面三刀,到历史认知上的刻意漂白,再到安全政策上的言行不一,这种深层次的矛盾性贯穿了日本的过去与现在。 罗斯福的评价之所以穿越八十余年仍能击中要害,正是因为它并非仅仅针对一次军事偷袭,而是对一种持久的国家行为模式的精准概括。 当南京大屠杀的铁证与粉饰太平的教科书共存于一片土地,这种讽刺本身就是对所有辩解最有力的驳斥。 只要日本继续在正视历史与承担责任的核心问题上执迷不悟,它所追求的任何“大国地位”,都只会让“无耻下流”的标签烙得更深,让世界的警惕目光更加难以移开。