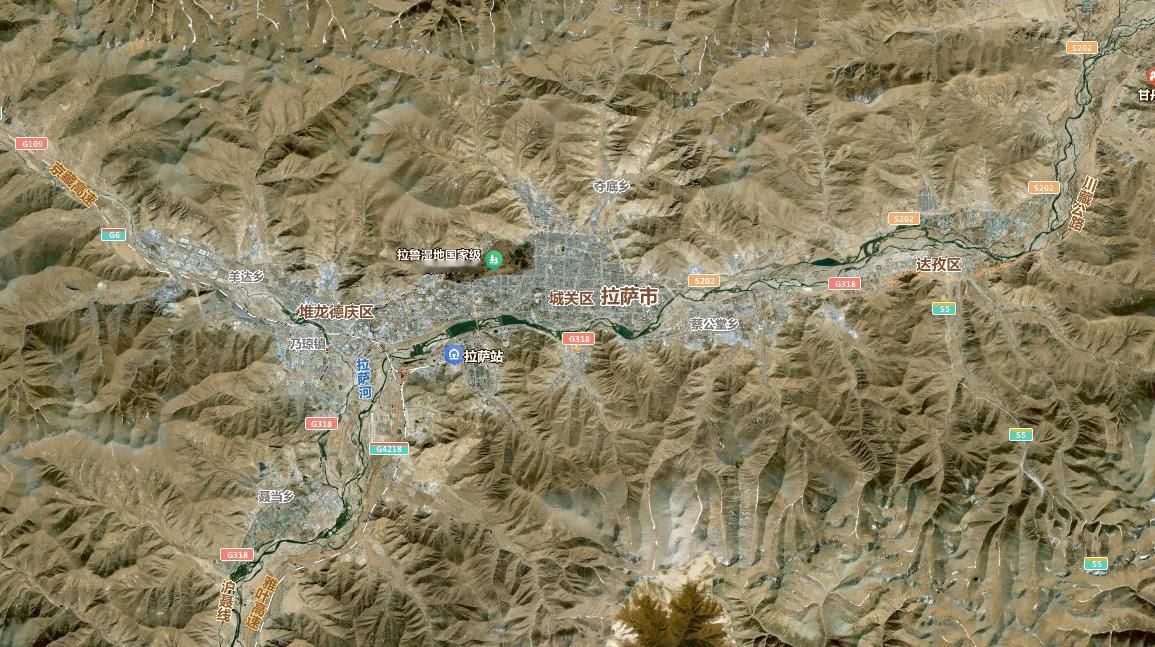

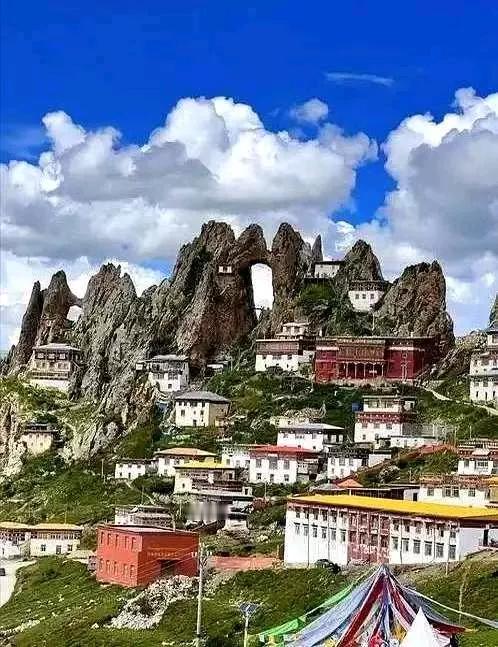

美国万万没想到,中国竟然斥巨资在西藏秘密进行了的大型工程,历时十余年在西藏这片不毛之地,建起了一座比三峡还高的“巨型充电宝”! 2014年10月6日,雅砻江深处,一声沉闷的爆破声划破寂静的高原天空,尘土飞扬之间,一项足以改写中国西部能源版图的超级工程悄然启动。 彼时,人们或许还难以想象,十年之后,这里将屹立起一座比三峡大坝还要高的“巨型充电宝”,其名——两河口水电站。 这是一项鲜少被外界充分了解的工程,但它所承载的意义,却远不止于一座水电站的名字。 两河口水电站,位于四川甘孜藏族自治州雅江县,地处青藏高原腹地,靠近西藏边缘。 这片土地,平均海拔超过3000米,空气稀薄,气候剧烈,被称作“人类生存极限地带”。 而中国,正是在这里,耗时十年,投入664亿元人民币,建起了一座295米高的大坝,成为世界上最高的土石坝之一。 这一高度,比三峡大坝的181米高出整整114米。大坝左岸的高边坡,更是达到了惊人的684米,几乎是两座上海东方明珠的高度。 4300万立方米的填方量,相当于六个鸟巢体育场的体积。更令人惊叹的是,这座水电站每年可提供110亿千瓦时的清洁电能,相当于海南全年的用电量。 但这并非一场简单的基建狂飙。在高原施工,首先要过的是“缺氧”这一关。 施工人员每日的工作时间被压缩到四五小时,很多人肩膀与脚底常年磨出血泡,嘴唇因为高原反应发紫脱皮。 在零下十几度的早晨,混凝土必须迅速浇筑并成型,否则一晚的低温就会让整段工程前功尽弃。 为了应对这些挑战,工程团队研发了专为高原冷地区域设计的混凝土配方,确保其在低温中依然拥有良好的凝固硬化性能。 而针对地质不稳的边坡,建设方共使用了16000根高强度锚索,每根重达一吨、长达70米,深深扎入山体,构成“钢铁骨架”,牢牢锁住每一寸可能松动的岩石。 地震带的特殊位置也对工程提出了更高要求。不同于传统重力坝,两河口采用了更为先进的土石坝设计,并在抗震设防、结构冗余、安全泄洪等方面做足了功课。 整个工程模拟了上万次不同条件下的运行场景,确保每一秒钟都不容出错。 这项超级工程的诞生,不仅仅是技术上的突破,更是战略上的高地。在中美博弈日趋激烈的当下,能源安全成为每一个大国都无法回避的问题。 中国通过在高原腹地建设水电站,不仅补齐了西藏地区的民用和工业能源短板,也在战略层面打了一场漂亮的“提前量”。 从长江中下游的防洪角度来看,这座水库的108亿立方米蓄水能力,相当于一次调控整个长江洪峰的能力。它像一道无形的屏障,为十几亿人口的生存环境多了一层保障。 环保问题同样不容回避。青藏高原是全球最为脆弱的生态系统之一。工程团队在设计初期就设立了生态流量保障系统,确保大坝运行过程中下游生态不受影响。 对原生物种如裂腹鱼的迁徙路线,建设者也专门设计了生态通道,并建立繁育保护基地,最大限度地减少人为影响。 而在经济层面,两河口水电站对区域发展的拉动效应体现在方方面面。 大量高原本地劳动力被吸纳进项目中,相关产业链迅速形成,从水泥、钢材到机械设备,带动了一整条西部地区的经济脉络。 过去十年间,雅江县的城乡居民收入明显提高,基础设施建设显著改善,教育医疗等公共服务也同步提升。 正因如此,这座水电站也迅速吸引了国际社会的关注。起初,不乏质疑的声音,认为在高原修建如此宏大工程无异于“自讨苦吃”。 但当工程一一攻克技术难关并顺利投产之后,国外媒体的态度悄然转变。 《纽约时报》曾罕见地评价:“中国不仅在建设速度上遥遥领先,更在极限环境建设能力上设下了新标准。” 这也让世界再次看到了中国工程师身上那种近乎倔强的坚韧。他们或许默默无闻,但却是最值得尊敬的一群人。 他们没有坐在聚光灯下,却用手中的数据、图纸和汗水,绘出了一幅属于中国人的基建蓝图。 从长远来看,两河口水电站不仅是中国清洁能源战略的关键一子,更为后续深入开发雅鲁藏布江等水电资源积累了宝贵经验。 它也再一次验证了中国集中力量办大事的制度优势,在基础设施建设领域,中国已不再是追赶者,而是引领者。 信息来源: 《防渗效果居世界前列 我国第一高土石坝水电站大坝蓄水近乎“滴水不漏”》——北青网