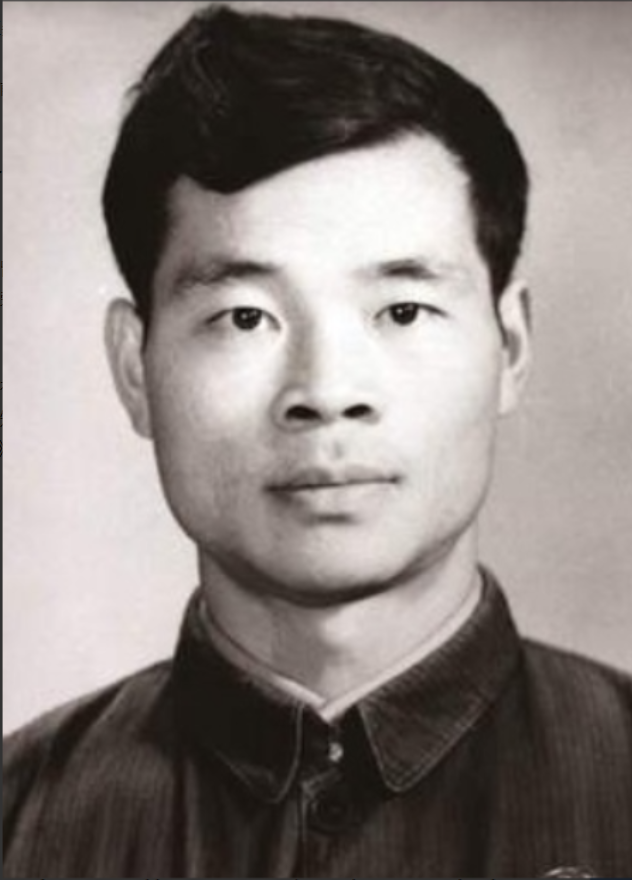

1970年23岁的李兰娟院士站在医科大学的门口,面庞上洋溢着青春的气息,目光坚定如炬,这张珍贵的老照片,记录了她的年轻岁月。 李兰娟1947年9月出生在浙江绍兴柯桥区夏履桥村,那是个典型的农户家庭,日子过得紧巴巴。她小时候家里穷,大伯因为缺粮早早去世,家里一度连饭都吃不饱。土地改革后,分到田地,情况才好转,她有机会上学。从小学到初中高中,全靠助学金撑着,不然早辍学了。在杭州高级中学读书时,她抽空去省中医院学针灸,练得一手好技术,为以后帮乡亲打基础。高中毕业,她回村当代课老师,每月24元工资,但她不满足,就用针灸帮村民治腰腿痛啥的。村里办合作医疗,她干脆转行当赤脚医生,每天只拿一毛钱工分,为的就是多学医学知识。1969年,她正式在夏履桥村合作医疗站工作,背着药箱走家串户。帮中暑的农民施针,接生孕妇,切开脓肿排脓,还采草药防流行病。每个生产队她都去过,带村民去大医院查肿瘤,像个全科医生,填补了农村医疗空白。这段经历让她积累了不少实践经验,也赢得大家认可。 1970年是个转折点,大学招生恢复,她凭乡村表现被推荐到浙江医科大学基础医学系。作为工农兵学员,她入学后抓紧时间学。课堂上记笔记,实验室观察样本,周末还回村用新知识看病。比如帮老人处理腿部感染,用消毒方法包扎;给小孩发热开中药西药结合的方子。这些实践让她理论和实际对接上,深化了对感染病的了解。大学三年,她勤勤恳恳,参与讨论,积累技能,为以后工作打底。毕业前,她整理好东西,准备步入职场。 1973年毕业,她留校到浙江大学医学院附属第一医院,先在眼科,后转感染科。那里患者多,她每天查房记录变化。1980年代,看到肝炎病人死亡率高,她申请3000元基金研究人工肝。团队反复试验,调整参数,2001年搞出新型混合型人工肝系统,把急性肝衰竭死亡率从88.1%降到21.1%,慢性从84.6%降到56.6%。这技术帮不少病人渡过细胞因子风暴,救了命。她还编了《传染病学》教材,供高校用。 2003年SARS来袭,她当浙江省卫生厅长,组织网络会诊,分析报告,指导隔离。2013年H7N9禽流感,她带队5天内公布病原,研制疫苗种子株,惠及全球防控。2020年新冠疫情,她73岁还三去武汉,每天睡3小时,提出四抗二平衡策略,用人工肝、干细胞、微生态技术治重症,好转率达77.78%。她在重症区查房,监督治疗,脸上口罩压痕明显,内衣汗湿透。 她开创感染微生态学理论,成为国内传染病唯一院士。获国家科技进步奖多项,包括2017年H7N9防控特等奖。还捐300万奖金培养人才。现任国家感染性疾病临床医学研究中心主任,继续指导科研,发布经验。