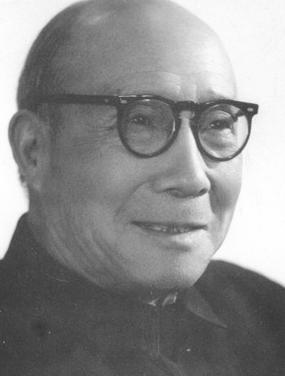

1974年,国庆节前,被关在秦城监狱的屈武,突然收到了毛主席的邀请:“来北京人民大会堂,参加国庆招待会!” 屈武这个名字,现在很多年轻人可能不熟,但在上个世纪,这可是个响当当的人物。他的人生,那叫一个传奇。他爹,说出来更是大名鼎鼎——于右任,国民党的元老,被誉为“当代草圣”的大书法家。 有这么个爹,屈武的起点自然不低。但他又是个特有主见的人,年轻时就去了苏联,在莫斯科中山大学深造,秘密加入了中国共产党。回国后,按照组织的安排,他以国民党高官子弟的身份为掩护,长期从事地下工作。他娶了于右任的女儿于芝秀,成了于右任的女婿,这层关系让他能接触到国民党的核心圈子。 建国前夕,屈武干了一件惊天动地的大事。当时傅作义手握华北几十万大军,在北京城里犹豫不决,是战是和,一念之间。屈武作为和平谈判的代表之一,利用他和傅作义的私交,反复奔走,做了大量说服工作,为北平的和平解放立下了汗马功劳。可以说,北京城今天能完好地保存下来,有他的一份功劳。 建国后,屈武也担任了不少要职。可到了那个特殊年代,他复杂的经历就成了“罪证”。留过苏、在国民党干过事、关系网遍布海内外……这些都让他成了被审查的对象,最后被关进了秦城监狱。 这一关,就是好几年。外面的世界天翻地覆,他在里头与世隔绝。 所以,当这份来自毛主席的请柬递到他手上时,他内心的震撼可想而知。这不是一张简单的饭票,这是一个强烈的政治信号。 当晚,屈武换上了专门为他准备的新衣服,坐着轿车,一路畅通无阻地开进了人民大会堂。宴会厅里灯火辉煌,周恩来总理抱病出席,亲自在门口迎接他,握着他的手说:“屈武同志,你受苦了。” 那一刻,屈武百感交集,眼泪差点掉下来。他被安排在主桌,和党和国家领导人坐在一起。席间,很多人过来跟他碰杯,大家心照不宣。这场面,通过新闻照片和报道,迅速传了出去。 毛主席为啥要在1974年这个时间点,把屈武从监狱里请出来,还让他坐主桌? 第一重,是“对内”的信号。 1974年,那个动荡的年代已经接近尾声,但余波还在。很多像屈武这样有特殊经历、为革命立过功的老同志,还在受审查、关押。把屈武这个典型放出来,并且给予高规格的礼遇,就是告诉所有人:政策要调整了,要开始落实政策,团结一切可以团结的力量了。这是一种拨乱反正的姿态,给很多人吃了一颗定心丸。 第二重,是“对外”,特别是对台湾的信号。 这也是最关键的一重。屈武的岳父是谁?于右任。于右任在台湾的地位和影响力巨大,是国民党元老派的精神象征。1974年,蒋介石身体已经很不好了,国民党内部也在思考“后蒋介石时代”何去何从。 在这个节骨眼上,把于右任的女婿屈武请到国庆招待会的主桌上,这个动作的潜台词就太丰富了。这等于是在告诉海峡对岸的国民党故旧们:我们没有忘记你们,大陆的政策在变,我们依然希望能够和平统一,大家都是一家人。 这是一种高超的政治艺术,饱含着“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”的民族情怀。 第三重,是毛主席和周总理个人情感和智慧的体现。 他们深知屈武的贡献和委屈。在国家大局需要的时候,他们能果断地启用这样一位特殊人物,这既是对他个人的肯定和补偿,更是服务于国家统一的宏大战略。 实际上,这种“屈武模式”所代表的统战思维和智慧,直到今天依然有着非常强的现实意义。 咱们现在谈论国家发展和民族复兴,最绕不开的话题之一就是两岸关系。这些年,两岸的交流起起伏伏,但有一条主线始终没变,就是我们始终在争取和平统一,始终在努力做台湾人民的工作,团结所有认同中华民族的同胞。 最近几年,虽然官方沟通有些波折,但民间的交流其实一直没断。从青年学生的夏令营,到企业家的投资考察团,再到各种文化、宗亲交流活动,形式非常多样。这种务实的、深入到民生细节的举措,其实就是新时代下的“统战”工作。 它传递的信号和当年邀请屈武参加国宴,本质上是一样的:我们是同胞,我们有共同的文化和血脉,我们可以一起过上更好的日子。 这种智慧,不仅仅体现在对台工作上。放眼国内,我们国家这么大,有56个民族,有不同的阶层和群体,怎么把大家的力量都凝聚到一起,心往一处想,劲往一处使?靠的还是这种求同存异、团结大多数的智慧。 所以,从1974年人民大会堂里的一张请柬,到2025年我们看到的全球合作和两岸融合的趋势,其内在的逻辑是一脉相承的。 屈武的后来怎么样了?他被特赦后,恢复了工作,后来还担任了民革中央的领导人,为祖国的统一事业继续奔走呼吁,直到1992年去世。他的一生,可以说是中国革命和建设复杂历史的一个缩影。