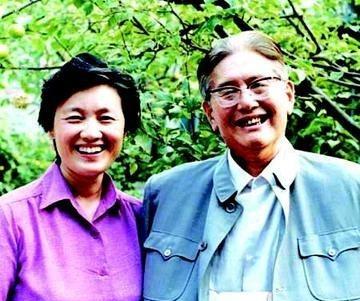

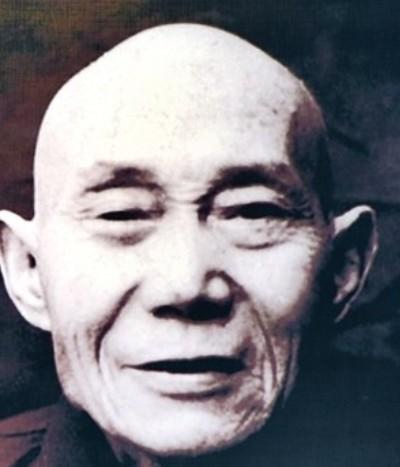

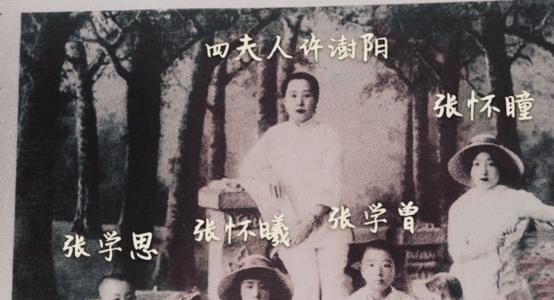

1970年,北京通县卫戍区警卫三师的一个看守所里,张学思没撑过去,死了,他54岁,是张作霖的儿子、张学良的亲弟弟。 张家是啥家庭?军阀世家,顶级豪门。张学思是张作霖第四个儿子,跟张学良是同父同母的亲兄弟。按理说,他这辈子就算躺着,也能当个富贵闲人。但他偏不。 九一八事变那年,他才15岁,在沈阳亲眼看着日军的坦克开进来,家没了,国也没了。这种刻骨铭心的痛,可能就是他人生转向的第一个路口。他不像他哥张学良,已经身居高位,可以用权力去博弈。他当时就是个学生,能做的,就是思考。他后来给他哥写信,问如今的中国,到底要怎样才好? 这个问题,他问了他哥,也问了他自己一辈子。 后来,他真的找到了自己的答案。他哥把他送到南京中央军校,想让他走国民党军官的路。结果,他在里面偷偷接触了周恩来,加入了中国共产党。你想想这事儿在当时有多炸裂?“东北王”的儿子,不靠着家族荫庇在国民党那边当“太子爷”,跑去加入了当时还在闹革命的共产党。这在张家,绝对是个“异类”。 他的人生从此就拐了个一百八十度的大弯。他去了延安,穿上了粗布军装,从一个“公子哥”变成了真正的革命军人。解放战争,他跟着部队从东北一路打到中南。新中国成立后,国家要建海军,一穷二白。谁来挑这个大梁?周总理亲自点将,让张学思去创办新中国第一所正规的海军高等学府——大连海军学校。 他当校长,当政委,呕心沥血。据说当时学校草创,没教材,他就带着教员们自己动手翻译苏联的资料,通宵达旦地编。没地方住,就和学员们一起睡帐篷。他把一个昔日的“公子哥”身份,彻底埋葬在了黄土高原和蓝色海洋里。1955年,他被授予海军少将军衔,后来还当上了海军参谋长。 一个旧军阀家庭的儿子,通过个人奋斗和信仰选择,成了新中国的将军,多完美。可历史的吊诡之处就在于,它从不按常理出牌。 时间快进到1966年。那场席卷全国的风暴来了。 一开始,张学思作为海军高级将领,还试图保护一些老干部。但他忘了,或者说他没料到,他自己才是最显眼的目标。为啥?就因为他那个怎么也撕不掉的标签——张作霖的儿子。 “阶级异己分子”、“混入党内的军阀子弟”、“东北帮反党集团”……一顶顶大帽子就这么扣下来了。 他为了跟那个家庭划清界限,几乎是赌上了自己的一生。可到头来,他用一生去摆脱的东西,最终还是成了摧毁他的罪名。 1967年9月,他被隔离审查。关押他的地方,就是标题里说的,北京通县那个看守所。在里面,他被反复逼问,要他承认自己是“假党员”、“真特务”。他一遍遍地写材料,申辩自己的历史,说明自己当年是怎么冒着生命危险,在白色恐怖下找到党组织,怎么在延安学习,怎么在战场上打仗的。 但没人听。在那个非黑即白、只看“出身”不问事实的年代,逻辑和道理是苍白无力的。他给毛主席写信,信被扣下了。他想见周总理,更是不可能。 身体上的折磨和精神上的绝望,一天天消耗着他。他本来就有胃病,在关押期间,得不到有效治疗,身体迅速垮掉。到了1970年,他已经病得非常严重,被送到医院时,医生发现他全身浮肿,腹部隆起。 他最后的日子,据说清醒的时候很少。有一次护士听到他迷迷糊糊地说:“我不是特务,我是忠于毛主席的……” 1970年5月29日,他就这么走了。终年54岁。没有告别,没有葬礼,只有一个冰冷的死亡编号。 他的人生悲剧,根源在于那个特殊的年代,把“出身”看得比一个人的实际行动和贡献还重要。一个人的价值,被他无法选择的家庭背景给定义了,而且是定了死罪。 他用他的一生,试图证明一件事:英雄不问出处。可惜,他成功了一半,也失败了一半。他为新中国的海军事业立下了不朽的功勋,这是他的成功。但他最终没能摆脱出身的枷锁,这是他和他那个时代的悲哀。