从“催婚”到“集体松手”,70后父母醒悟了?

在当下社会,“不婚不育”正悄然成为年轻一代中愈发显著的现象,引发了社会各界的广泛关注与深刻思考。

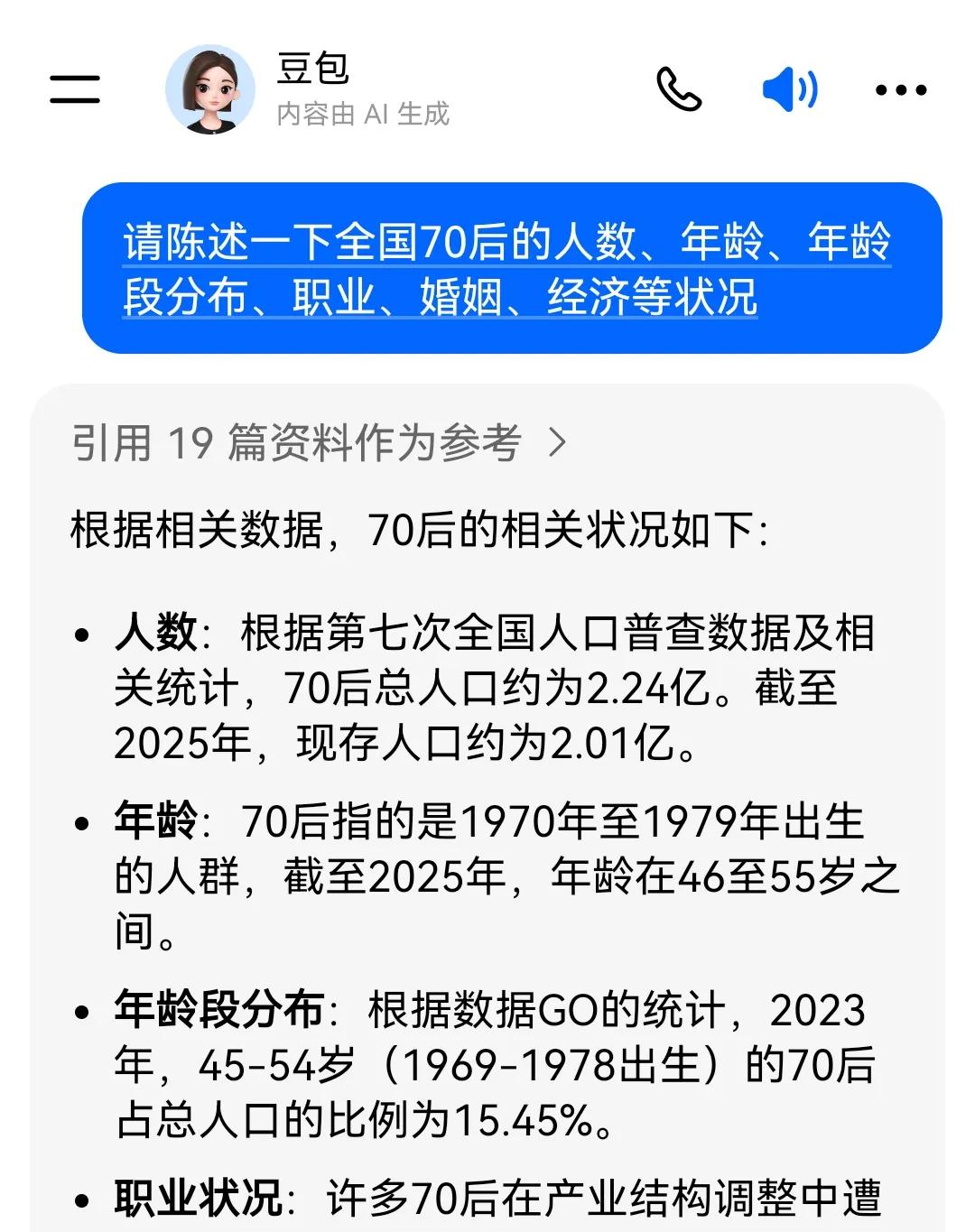

从国家卫健委公布的数据来看,形势着实不容乐观。2024年,我国出生人口数量锐减至920万,总和生育率更是跌至1.07,这一数字已然突破了警戒线,如同拉响的警报,警示着人口结构面临的严峻挑战。

与此同时,年轻人的结婚意愿也在持续走低,2025年一季度全国结婚登记仅为181万对,相较于2024年一季度又有所下降。值得关注的是,2024年一季度的结婚登记数,已然创下了自1978年以来的最低纪录,这一连串的数据背后,是无数年轻人婚姻与生育观念的悄然转变。

年轻人选择“不婚不育”,背后有着复杂且现实的原因。首先,经济成本如同一座沉重的大山,压得年轻人喘不过气来。如今,一场婚礼的筹备,从彩礼、婚宴到婚纱摄影、蜜月旅行,各项费用累计起来,轻松突破上百万大关。

而养育一个孩子,从呱呱坠地到大学毕业,衣食住行、教育医疗等各项开支,至少需要50到60万元。这对于初入职场、收入有限的年轻人来说,无疑是一个天文数字,让他们对结婚和生育望而却步。

其次,不稳定的工作和收入,让年轻人对未来充满担忧。在经济形势复杂多变的当下,许多年轻人面临着就业难、工作不稳定的问题,收入如同过山车一般起伏不定。他们担心,一旦结婚生子,生活的重担会瞬间压垮自己,无法为家庭提供稳定的经济保障,这种对未来的不确定性,让他们对婚姻和生育望而却步。

再者,现代年轻人的价值观与老一辈相比,已发生了翻天覆地的变化。在他们眼中,结婚生子不再是人生的必选项,而是一种可自主选择的生活方式。他们更注重个人的自由、独立和生活品质,不愿意为了婚姻和生育而牺牲自己的梦想和追求,增加额外的压力。

然而,在这场“不婚不育”的浪潮中,还有一个不容忽视的群体——70后父母。他们的态度,对年轻人的婚育选择产生了深远的影响。据统计,在一线和二线城市中,有63.5%的70后父母表示,不再干涉子女的婚姻和生育问题,这种“松手”的态度,形成了比年轻人选择“不婚不育”更加强烈的社会冲击。

70后父母为何会作出这样的选择呢?一方面,催婚催育的效果日益低下,反而让亲子关系变得紧张。许多70后父母在初期试图催促子女结婚生子,却因为过度干涉而遭到子女的反感。有的子女因此选择搬出家门,避免与父母的对立;有的则刻意减少回家的次数,尽量避免父母的催婚话题。随着时间的推移,70 后父母逐渐发现,无论如何催促都没有效果,于是选择不再坚持,这种做法反而让亲子关系变得更加和谐。

另一方面,70后父母不愿承担经济上的巨大压力。如今,结婚和生育对于年轻人来说,经济压力巨大,往往依赖父母的经济支持。从彩礼到婚宴,再到购房和装修,所有这些费用加起来常常需要父母掏出大笔钱,而这笔钱,往往是父母几十年辛勤工作的积蓄。

随着这些资金的消耗,70后父母在晚年时的养老和医疗费用也成了未知数。为避免日后生活陷入困境,许多父母选择不再催促子女结婚生子,宁愿让子女根据自身的经济状况做出选择。

此外,年轻人普遍收入较低,工作不稳定,也是70后父母放手的原因之一。当前,许多年轻人面临不稳定的就业形势,收入水平较低,甚至有的依靠父母支持。这使得70后父母更意识到,如果子女的经济条件无法支持结婚生育,那么强行催促不仅不合时宜,也不负责任。

尽管如此,年轻人选择不婚不育的现象对社会的长远发展产生了一定影响,而70后父母对这种现象的认同和支持,则暴露出整个结婚生育的大环境并不理想。为了改变这种局面,我们需要从多方面入手。

政府应积极作为,降低结婚和生育的成本,尤其是房价问题,同时提供更多的保障性住房。企业也应承担起社会责任,减轻年轻家庭养育孩子的经济压力,提高年轻人的收入水平,为他们提供更多就业机会。只有从根本上改善这一现象,才能改变两代人对“不婚不育”的看法,让婚姻和生育重新成为年轻人心中的美好期待。